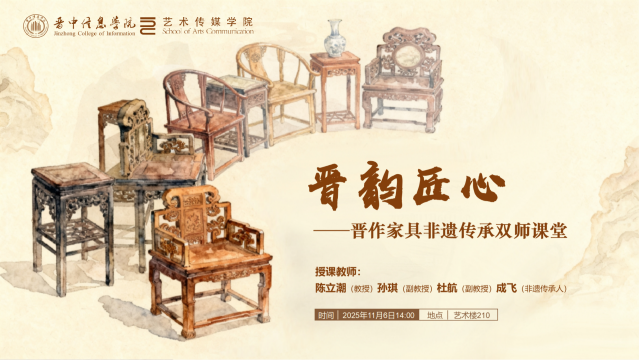

晋作家具不仅承载着晋商文化的深厚底蕴,更凝聚着中国古典木作技艺的智慧精髓。11月6日14:00,《晋韵匠心——晋作家具非遗传承双师课堂》在艺术楼210教室如期举行。本次活动旨在通过跨学科对话与沉浸式体验,深化学生对晋作家具文化底蕴及非遗技艺的理解,探索非遗传承的创新模式。活动由此次环境设计专业家具设计课程主讲教师杜航主持,特邀学校工科带头人陈立潮教授、艺术传媒学院教学副院长孙琪、晋作家具非遗传承人成飞及环境设计专业李媛老师共同参与,引领学子探寻晋作家具的当代价值。

课堂在“溯本求源·晋作之美与榫卯之智”中开启。非遗传承人成飞老师首先展示了晋作家具的经典之作,其流畅的线条与严谨的结构引人入胜。他通过拆解的榫卯模型,生动揭示了不用一钉一铆却能力承千钧的结构奥秘,诠释了“道在器中”的古老哲学。陈立潮教授则从鲁班锁、鲁班椅等经典实例切入,深度剖析其中蕴含的工匠精神与造物智慧,使学生们的认知从审美表象深入至文化内核。

随后进入“格物致知·工艺流程与工具安全”环节。成飞老师将各式传统木工工具一一陈列,详细讲解了锯、刨、凿等工具的使用方法与安全规范,强调“工具是匠人手的延伸”,敬畏工具是安全创作的第一步。

在“知行合一·实操演示与学生演练”阶段,现场气氛达到高潮。在成飞老师演示了锯料的精准下锯与打磨的均匀用力要点后,同学们分组上手,在各位老师的指导下亲身体验。锯木声与打磨声此起彼伏,师生、生生之间频繁交流锯切角度与打磨力度,沉浸式体验将抽象的工艺知识转化为深刻的身体记忆。

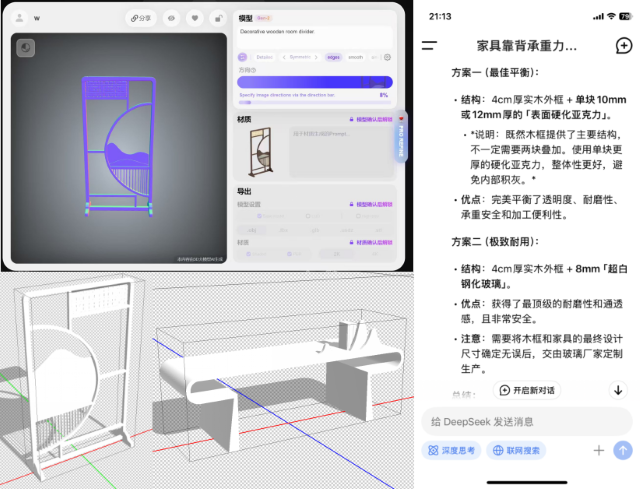

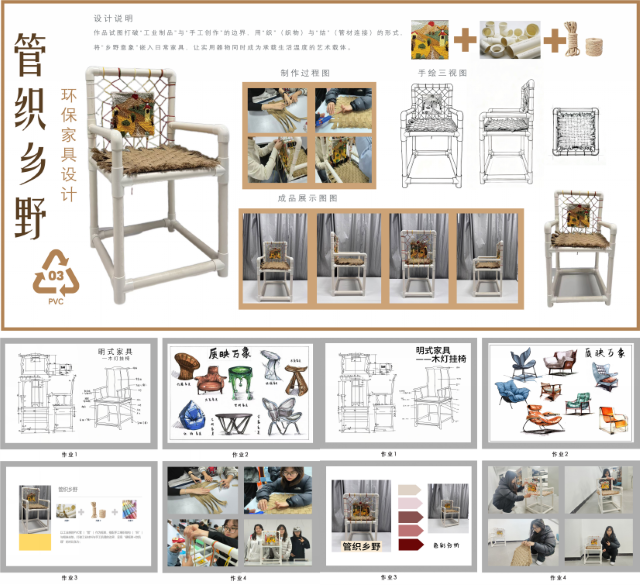

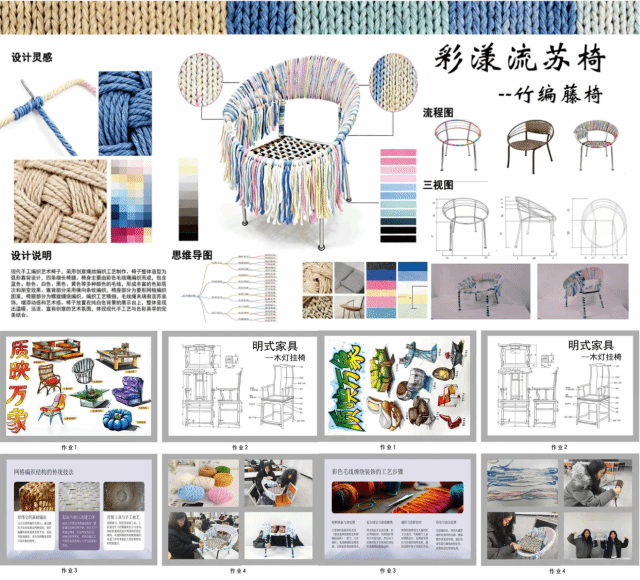

在“成果之鉴·作品点评与课程总结”部分,杜航老师特别介绍了本学期以“竞赛驱动、实战育人”为核心的课程改革成果。在教学实践中,AI辅助设计贯穿始终,显著降低了创意实现的门槛,让设计过程变得既轻松又充满乐趣。从前期调研分析到思维导图绘制,从设计灵感到三维建模,从材料选择到实体制作的效率大幅提升,以往复杂的结构推敲与形态生成变得直观而高效,极大地激发了学生的参与热情与探索欲望。在这一过程中,AI不仅是工具,更是“创意催化剂”。学生们在AI生成的丰富方案基础上,聚焦于两大核心任务:一是对传统晋作家具的榫卯结构进行符合现代审美的创新转译;二是深入探索环保材料的可持续应用。这种“AI构思+手工实现”的模式,将学生从繁琐的制图工作中解放出来,使其能更专注于设计逻辑的推敲、材料美感的探寻与工艺细节的打磨。通过亲手将虚拟模型转化为实体,学生得以跨越纸上谈兵的局限,亲眼见证艺术审美落地为兼具实用功能的真实作品。这一将创意“变现”的完整过程,带来了前所未有的深刻成就感。

通过本轮教学实践,学生们在AI的辅助下,不仅高质量地完成了从设计到打样的全流程,其作品在环保理念与创新性上也展现了显著提升。课程未来将继续深化“AI+竞赛+实操”的三维教学模式,让科技赋能设计,让传统对接未来,持续激发学生的创造潜能。

孙琪副院长为本次课程作总结,强调技艺传承的灵魂在于“亲手为之”——唯有在锯、刨、磨的亲身实践中,匠心才能被真正领悟与传承。同时,也指出当代的“做”已被赋予新的内涵:AI作为强大的辅助工具,正与手工制作深度融合,共同构成传统技艺在现代传承与创新的双翼。

活动尾声,陈立潮教授为同学们带来了前瞻性的指引。他不仅为毕业设计选题指明了方向,鼓励大家融合晋作智慧与现代需求,更重点阐述了AI技术如何赋能传统家具设计,演示了AI在形态生成、结构优化等方面的应用,明确指出“AI并非要取代工匠,而是成为现代匠人创新的超级助手。”最后,陈教授以一首即兴创作的短赋,融晋风古韵于科技浪潮,为这场跨越传统的对话画上圆满句号。

此次双师课堂不仅是一次技艺的传授,更是一场跨学科的思维革新。它汇聚了艺术的审美、工科的智慧与工匠的精神,共同为学生揭示了“学、艺、术”三者合一的深层内涵。学生们在亲手锯磨中领悟匠心,在AI赋能下看见未来,这不仅为课程与毕业设计奠定了基石,更生动演绎了传统文化在当代传承与创新的最优路径。

撰稿:杜航

摄影:张雨婷 薛佳艳 周思若

供稿:环境设计教研室