近日,中国新商科大学集团通识教育学术顾问,武汉大学通识教育中心副主任、“中华文化与世界文明”课程团队首席专家潘迎春教授莅临我校,指导我校通识课程建设。期间,潘教授围绕课程思政教学设计、通识课堂教学创新、历史文化类通识课程教学内容优化等方面带领通识教师进行深入研讨与交流。我校通识序列各部门相关教师及潘教授作为成长导师所指导的青年教师全程参与。

立德树人——让通识课程更具“思想味”

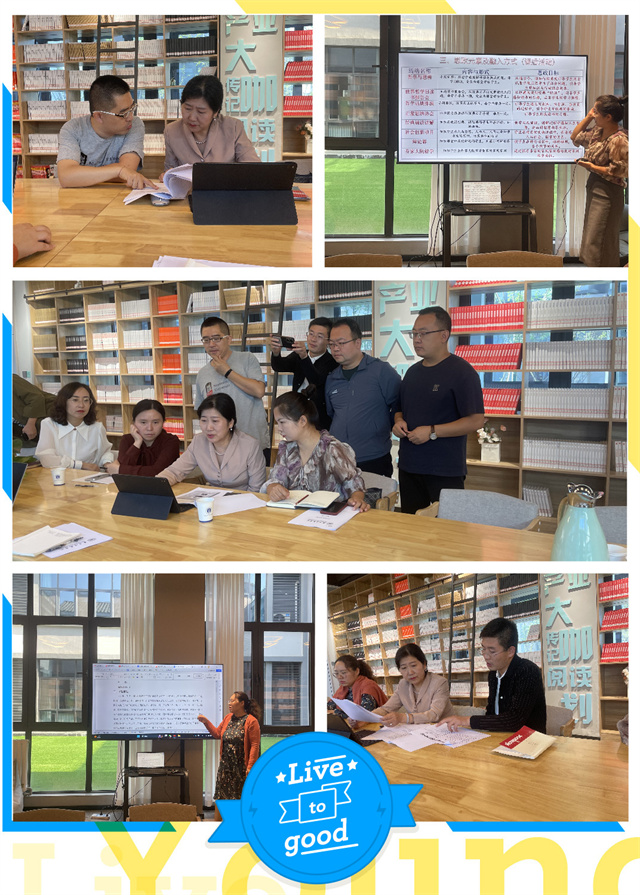

9月21日上午上河书院104,潘迎春教授指导课程思政教学设计,为青年教师“定向把脉”、答疑解惑,集团通识教育板块主管皮若兰出席会议,并向潘教授的悉心指导表示感谢。在听取了相关教师的课程思政教学设计汇报及其关于课程思政的困惑后,潘老师逐一耐心地进行了解答。潘老师强调,每一门课程都有一个思政之魂,课程中每一个章节的思政都应该围绕这个灵魂来进行设计;每一节课的思政元素要从课程所引用的案例中进行深入挖掘,因此要对所引用的课程案例进行精心筛选,从而在课程思政教学过程中突出设计感。此外潘老师认为课程思政切忌“为思政而思政”,要在具体的教学过程中通过经典案例的讲解撒盐入汤式地影响学生,达到润物细无声的思政效果。

翻转课堂——打造与时俱进的通识课堂

9月21日下午,潘迎春教授分别走进“世界科技文明史”“幸福课:积极心态的力量”“中国哲学智慧”的课堂,以信息化技术手段在通识课堂中的应用指导通识课堂的建设。潘教授首先肯定了张亚杰老师音乐导入与问题驱动、杨瑞老师任务驱动与中英文双语教学、贾缨琪老师心理游戏对分课堂、张素英老师项目式翻转课堂的教学实践。潘教授同时也指出各门课程应从实际教学要求出发,灵活应用学习通、微信群、文心一言等技术层层设计课前、课中、课后的各个环节,充分调动学生探索欲望,课前以任务为驱动引导学生自学,课中以项目为抓手进行小组讨论,课后以作业为目标进行实践活动。

聚焦创新——打造一流的通识课程

为了打通“思维禁区”,打造数字时代的通识课程,22日上午在上河书院202,围绕一流课程的建设和教学创新等问题,潘教授对张素英、赵云、张亚杰、杨瑞、李珂、刘伟、王健等多位老师进行指导。针对省级一流课程“山西票号与中国近现代金融”如何建设成国家级一流课程,潘教授从课后活动、课程考核等环节提出建议,鼓励教师们要勇于实践、不断提升;针对一流课程的申报书该如何凝练,潘教授建议申报书的设计中要始终贴合课程本身,适当加入模拟创业或模拟就业相关内容、不断充实案例,要有未来观关注学生未来创业等问题;针对通识课程该如何寻求和深入创新路径的问题,潘教授认为应该从课程性质出发,从学生综合能力培养的角度,打通“第一课堂、第二课堂、第三课堂”,借鉴别人的基础上,形成自己的教学创新特色。

专家引领——促进新老师快速成长

9月22日下午上河书院201,我校通识序列各部门新入职教师精心设计课程展示、直面建课困境,向潘教授请教提问。几位青年教师首先展示了自己的教学设计并由此针对教学方法、职业规划等方面向潘教授请教。潘教授对四位老师的课程设计和课堂创新给予肯定,如课程思政元素的引入、重视与学生实际生活的贴切、重视信息技术手段应用等。潘教授也提出了自己的建议。例如在“幸福课:积极心态的力量”新老师教学展示后,潘老师建议,在“大学生情绪调节”中,举例要与大学生实际生活结合;在“生活中的经济学”课程组新老师展示了“机会成本选择”后,提示大家要注重小地方着手,大地方着眼;在“货币的产生”中,强调举例与历史的“吻合性”,强调跨学科的准确性。

在通识教育视域下反思高校的培养模式是通识教育创新的突破口,也是我们通识板块的工作重点。潘教授的亲临指导为我校通识课程的发展注入新的动力和活力。未来,我校通识教育将朝着,内涵更加丰富、形式更加多样、师生认同度更高的方向继续努力。

(通识教学部供稿)