李威,男,硕士研究生,学校品牌营销与新闻中心科员,2016年毕业于山西农业大学信息学院(现晋中信息学院)英语(经贸方向)。在校期间曾担任外国语言文学系学生会部长、副主席,新媒体联盟基地(现新媒体中心)联合创始人,学校摄影校友分会会长。目前负责学校对外宣传、舆情应对、品牌活动引进、校园环境提质换新等工作。

2012年9月,我怀揣对大学的憧憬来到了“六扇门”开启四年的求学之路。遥记得那年7、8月的夏天,空气燥热,景观大道的280棵树还不足以遮蔽骄阳。宿舍楼刚竣工,图书馆也未开放,也没有现在的书院、剧场等等一流的设施。参观完学校面对这样一所有些“西荒”的大学,我做了一次坚定的选择。也未曾想过在12年后的今天能有机会与大家一同分享我与信院的故事。

“折腾”的青春就此开启!

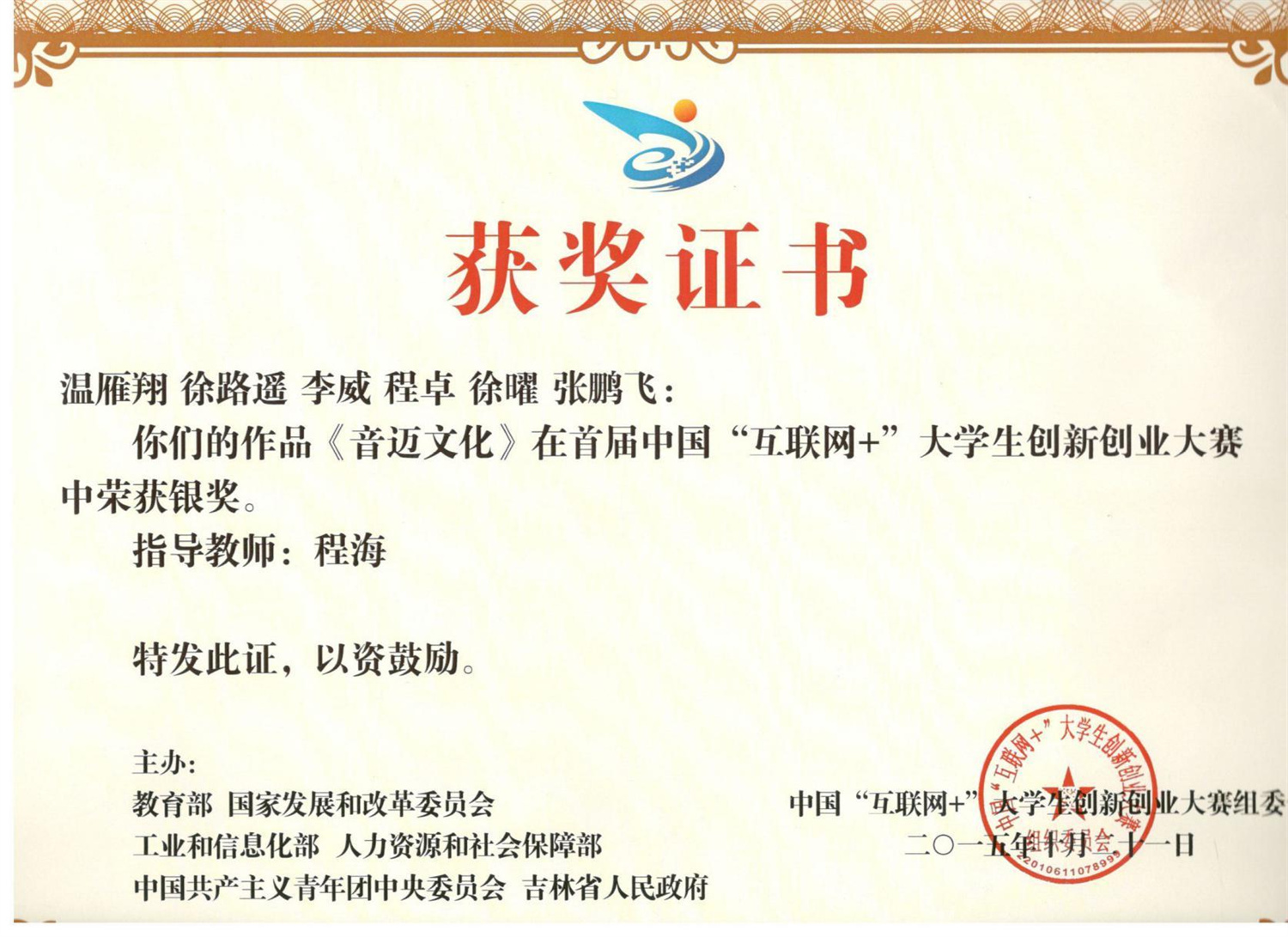

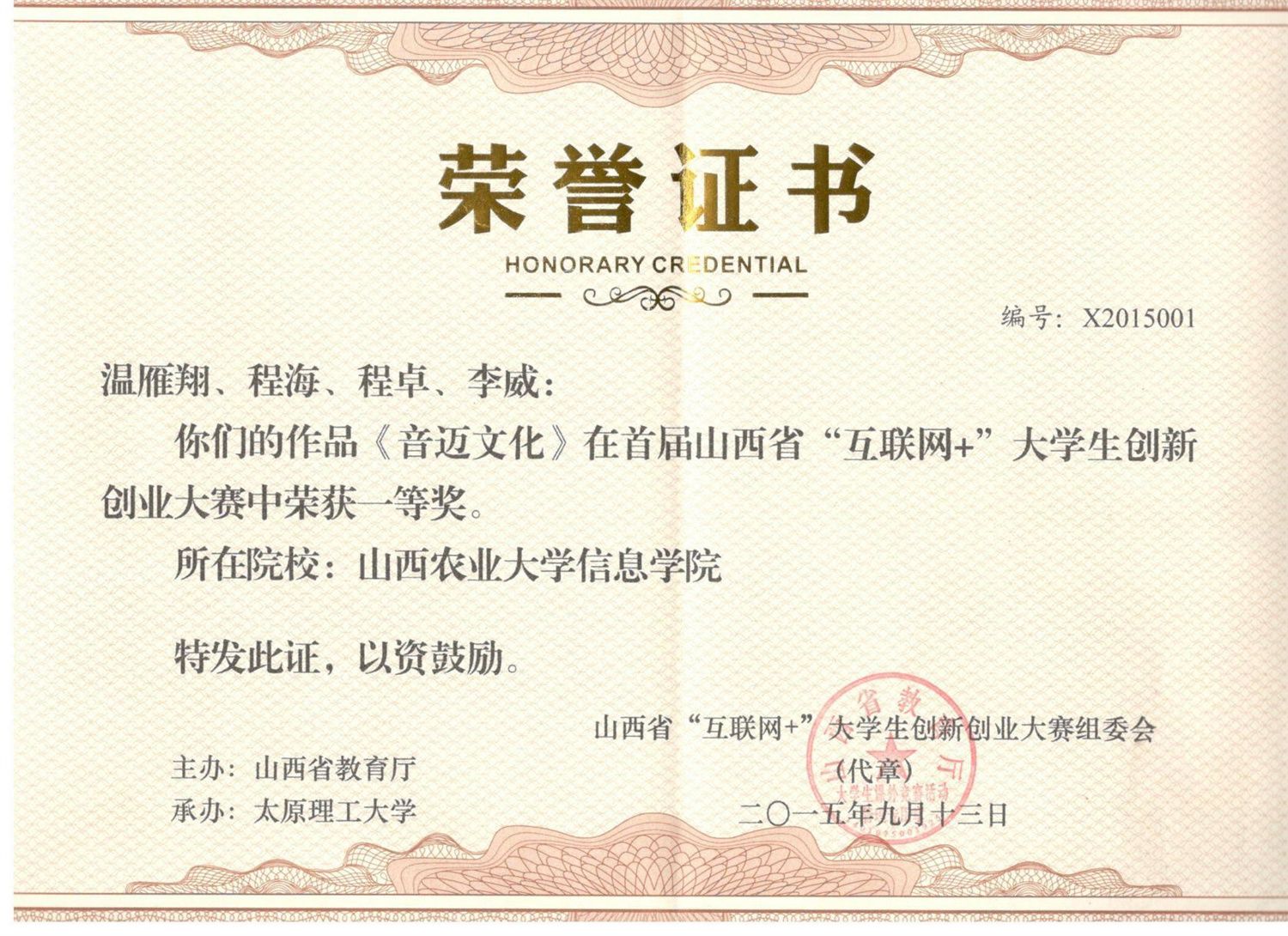

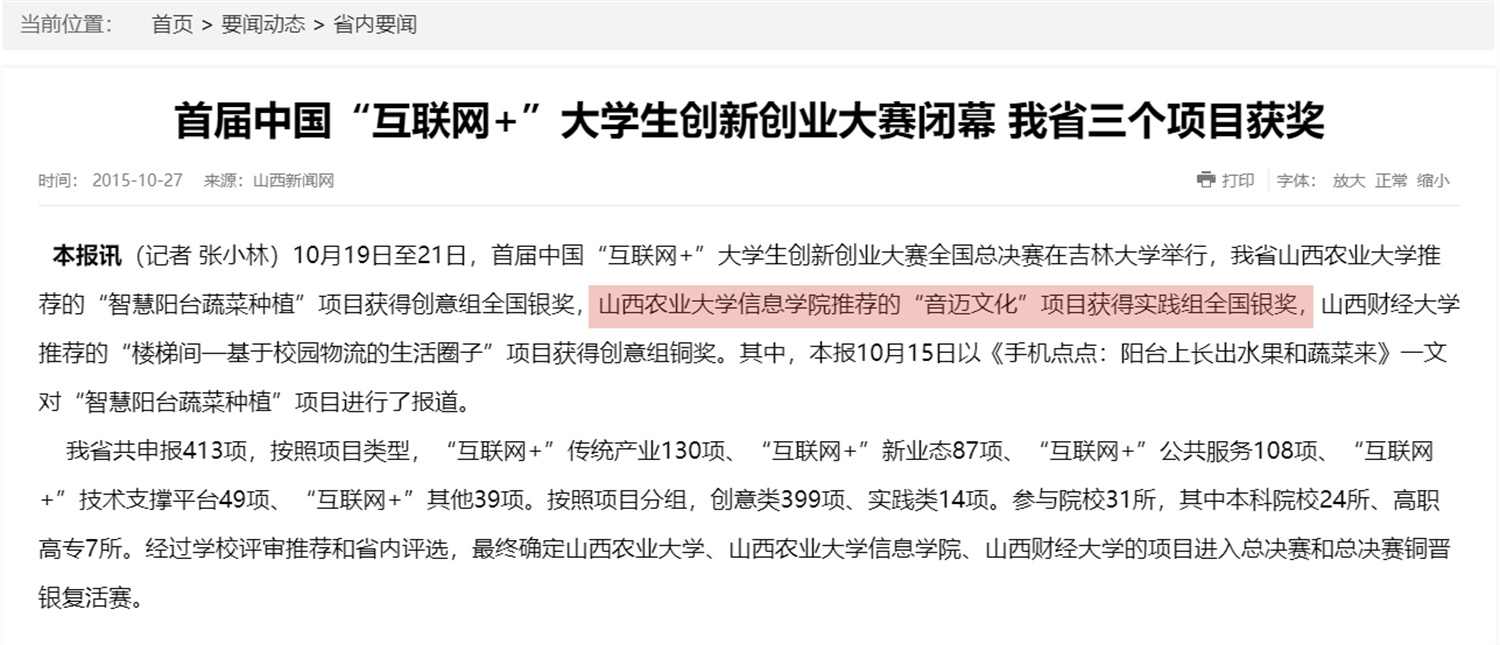

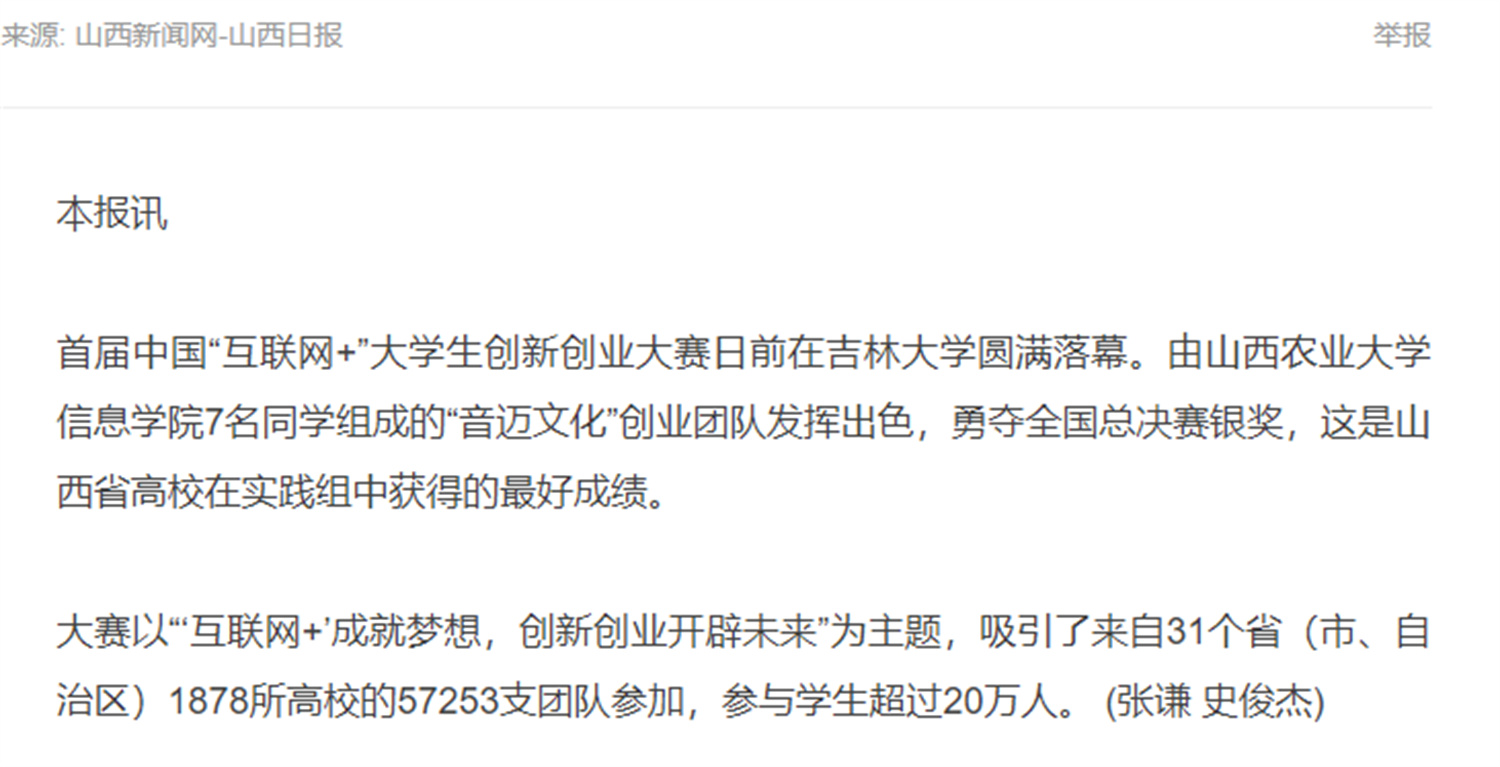

我的大学生活可以用“折腾”一词来概括。2013年和志同道合的朋友们“折腾出了”学校新媒体中心的前身—“小黄鸡”,基本形成了目前学校校园媒体矩阵的雏形。也是从这一年,我乘着国内新媒体元年的快车参与到了学校的宣传工作当中,开启了我的新媒体运营之路。也是在这一年我和室友“折腾”出了90HOUSE工作室,拍摄的微电影《筆尖·青春》荣获山西省首届高校微电影大赛三等奖。2014年“折腾”出了国内最早的校园脱口秀节目—《90校园大事件》,在那个以内容为王的年代,能从山西“杀”出一支做原创内容的高校学生团队是一件非常难的事情。《90校园大事件》一经播出便成为了一个爆款作品,全网播放量超2000万,在十年前还没有短视频平台出现的年代,这样的播放量已经极为可观。当爱奇艺找到我们要签合作协议的时候,我意识到我们可能是玩大了,2014年我们受邀参加了在重庆举办的爱奇艺轰趴大会,也是在这一年我们结识了万合天宜、飞碟说等国内优秀的创作团队。2015年我和团队响应“大众创业,万众创新”的号召,一路闯关挑战,从山西传媒学院“闯入”吉林大学,来到首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛的决赛现场。这场比赛吸引了31个省(市、自治区)及新疆生产建设兵团1878所高校的57253支团队报名参加,提交项目作品36508个,参与学生超过20万人,带动上百万大学生投入创新创业活动。经校级初赛、省级复赛,共300支团队进入全国总决赛。我和团队一起经历了无数次BP的推翻再重来,方案调整与优化,项目打磨最终从学校一步一步走向了决赛的舞台。付出是会有回报的,我们拿到了首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛的实践组全国银奖,据说我们的成绩在省内连续保持了好几年第一。在比赛过程中我们结识了华南理工大学风险投资研究中心的崔毅教授,也有机会前往中大创投进行项目路演打磨项目,这一切的背后更离不开学校对我们坚定的支持,是指导老师的悉心付出,更是学校提供的多元化平台助力我们不断前行 披荆斩棘!

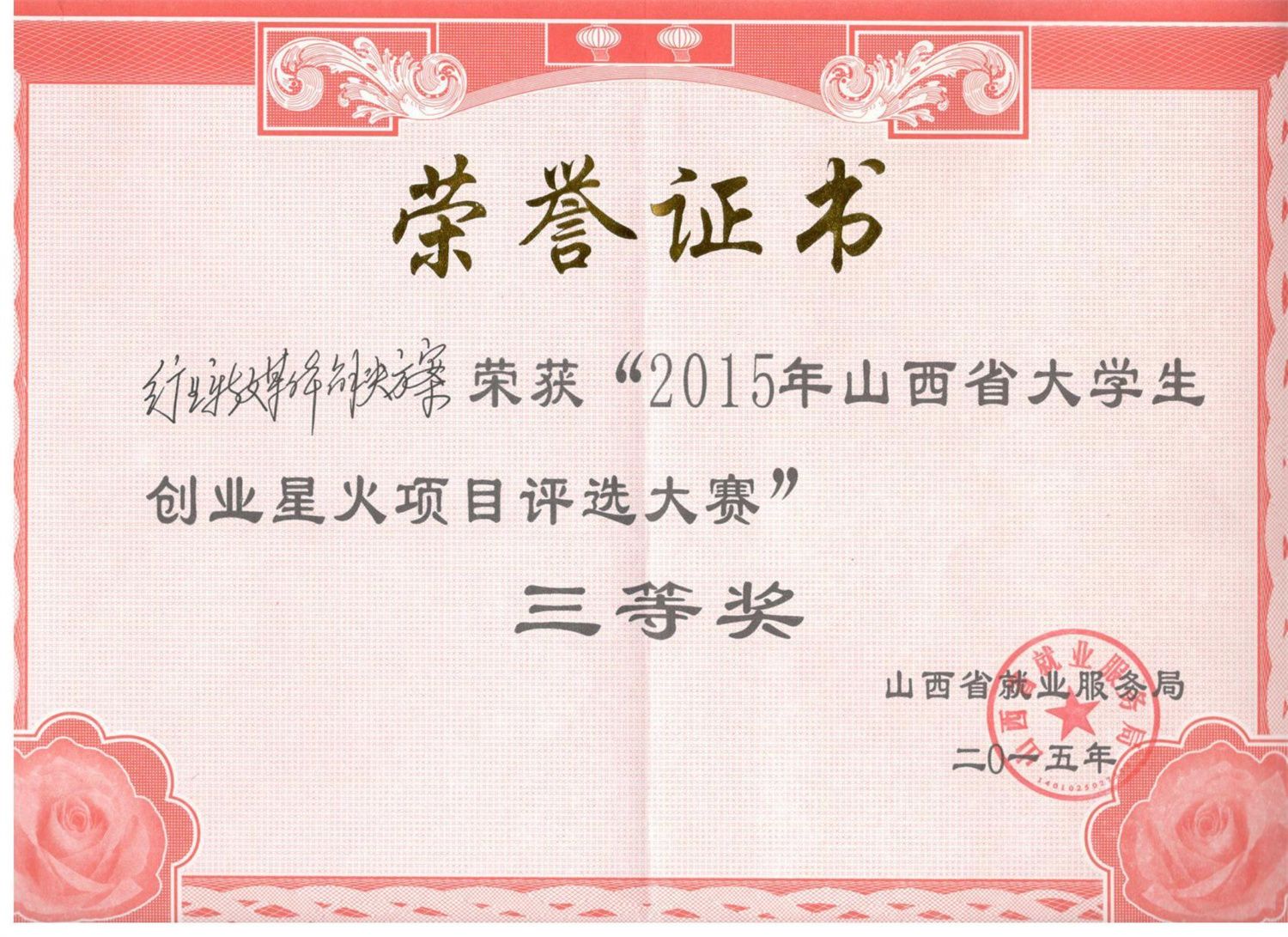

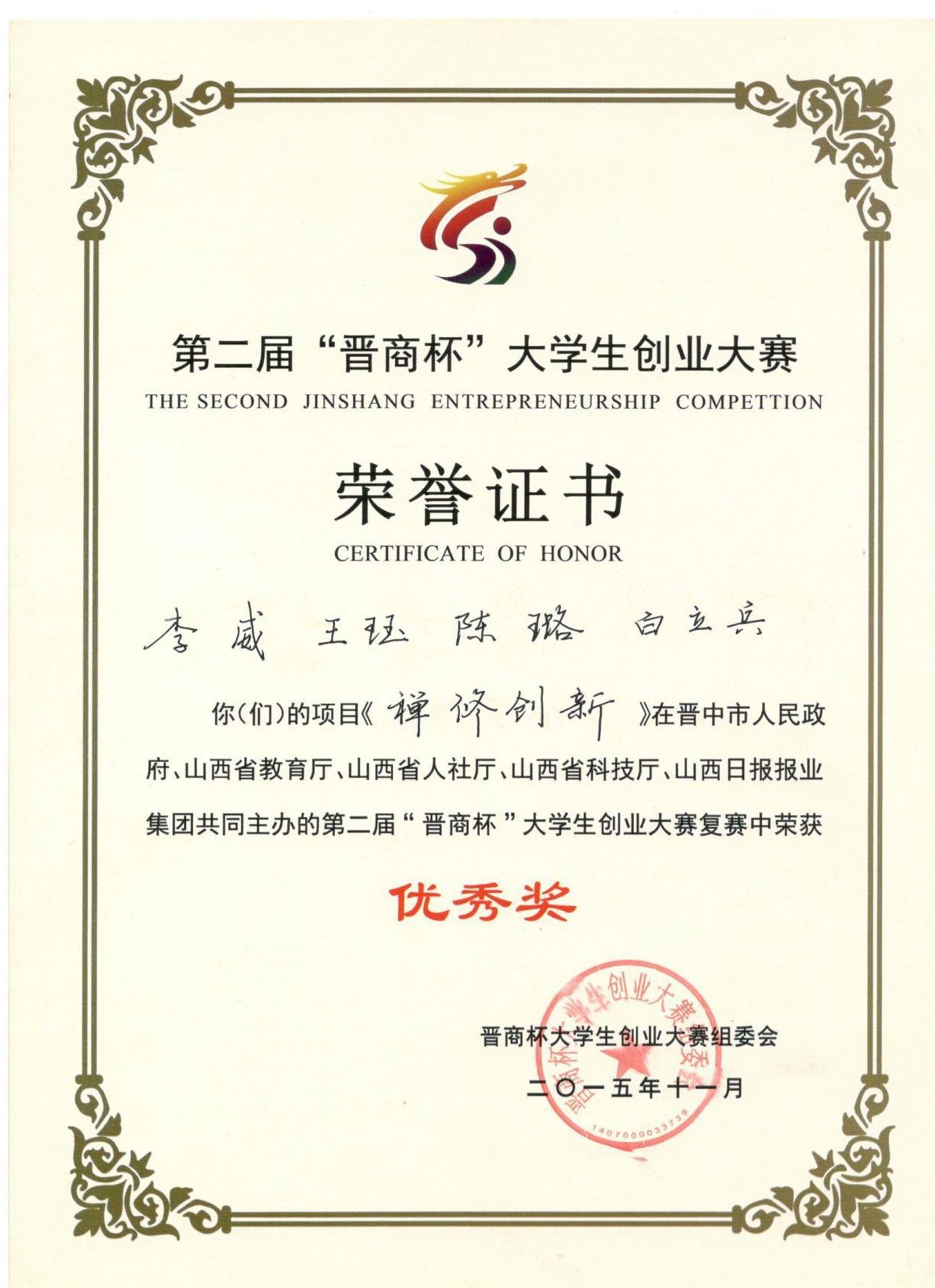

不完全统计,我和团队曾获得由山西省就业服务局颁发的“山西省大学生创业星火项目”三等奖及荣誉称号,获得由中国宋庆龄基金会事业发展中心主导的“中国创翼青年创业创新大赛‘银翼奖’”,获得首届中国“互联网+”大学生创新创业大赛全国银奖,山西省一等奖,首届“晋商杯”大学生创业大赛二等奖,第二届“晋商杯”大学生创业大赛二等奖、优秀奖等若干奖项。

有问题就会有答案

踏入六扇门之时,学校还没有如今这样多的活动。2013年信院才有了卓越教育(完满教育前身),也是从这一年学校的活动出现了新的变化与形式,才有了四大模块:社团活动、志愿服务、竞技体育和艺术实践,当时作为学生会的一员,几乎参与了外语系所有的大型活动,从外语系的首届寝室文化设计大赛到第四届“魅夜乌马河”校园戏剧节之外语系《宁静致远》,从手签台账认定完满学分到现在的悠学派活动签到,从最开始活动的寥寥无几,到如今每年的6000余场活动,我也见证了完满教育近十年的变化。

但当时身为大二的我脑瓜里有很多疑问,就是为什么学校会不遗余力地希望大家来参与活动?为什么对学生活动的支持力度越来越大?甚至我感觉学校对所有活动的投入是在“赔钱赚吆喝”。

“有问题就会有答案”,所以我决定去对比一下其他大学,因为大学期间参加很多比赛的缘故,我游历过未名湖畔,也去过水木清华,走过南开和天大,在华南理工和中山大学的茶室停歇,更站在浙大的桥头看江水中的黑天鹅和正在划龙舟的学生,在这一刻我体会到了教育资源的落差。那些大学,他们的学生不光很会学习,参加的活动,开展的实践,享受到的设施,获得的资源,可能是我们这些普通高校的学生在大学期间都难以感受与参与到的,别人习以为常的事情,放在这里好像变得那么遥不可及。

来到信院的你们很幸运,因为学校的与众不同和创新独特,为大家搭建了一个平台,在这个平台中,所有人可以享受到那些一线大学才能享受到的资源、活动、赛事、师资,甚至阿信会比他们做的更好!当我看到我们有了自己的全国街舞大赛、民谣大赛、有了跟着老师去奥斯卡、去百老汇、去欧洲美洲游学、甚至有了独属于信院的音乐节等等,我可太开心了,在这一刻所有的不对等得到了平衡,在这一刻我的问题好像找到了答案。

工作无小事 请保持必要的热情与专注

2023年4月,我加入学校品牌营销与新闻中心,在此之前我已在新媒体中心工作了近7年。品宣中心的工作需要我们必须保持专注,对学校的理念及各项重要的阐述一定要烂熟于心,树牢宣传阵地,确保宣传口径的统一;同时我所负责的一些工作,又要求我需要保持较高的热情。因为宣传口可能每天会面对很多来自师生的咨询,涉及学校的方方面面,小到物品丢失,大到给学校的建言献策,每天都需要与学校各单位互相配合,才能给予师生满意的答复。做好学校与师生连接的纽带,做好学校通知公告的上传下达,也是我们夯实学校品牌的重要一环。目前我可以很肯定地告诉大家,学校对大家建议或意见的重视程度,和校属各单位对事件的反应速度,远超省内其他高校,必须是第一!记忆里有一年在进行招生期间网络巡查时,招生志愿者向我反馈说有孩子反馈疑似遇到了钓鱼网站,按照要求将此情况上报之后,在十五分钟内,相关部门的严正通告已经通过官微及新生群的志愿者们发布,及时将信息准确传达给了新生及家长,这样的跨部门合作及应对是阿信的日常,是非常多部门通力合作才能做出的成绩,而这项工作学校已经坚持做了十年。自从加入品宣中心我也接触到了更多除新媒体运营以外的技能,如何做好常态化新闻宣传工作,如何在学习强国投出一篇完美的稿件,如何做好校园环境提质换新工作。在2023年,我所负责的官方微信平台粉丝数量稳步提升至 10.38 万;年度累计推送消息475条,总阅读量破300W+;官方微博粉丝量达到17.7万,累计推送消息2606条;总阅读量5196万;累计在《光明日报》等权威媒体发布专版报道13篇;在音乐节期间尝试了“区域自媒体+垂直音乐类媒体+权威媒体+校园媒体”的全方位、多层次的媒体合作方式,也开拓了学校新媒体领域立体化宣传的渠道;引进了百事最强音、北辰青年、海伦司与小红书等品牌活动。每一件工作的落实,每一篇文章的发布,每一次冲击新媒体榜单的背后都离不开同事、领导对我的勉励、支持和认可。也希望在下一个十年能够做到更“完满”的成绩来和大家继续讲述我与信院的故事。

学无先后,达者为师

“学无先后,达者为师”是我多年来对学习的态度,也是我带领学生团队所有人的“入门第一课”,能够与学生友好地相处,是保持团队积极活跃的关键。在这个团队中我有很多位老师,他们来自不同的学院,但却因为共同的爱好相聚于此,其中有爱好拍照摄影的同学、有平面设计思路新奇的同学,也有喜欢视频后期剪辑调色的同学,在与大家相处的过程中我也能学到更多的知识与技能。在不断地“切磋”过程中我们碰撞出了很多有意思的想法。

我们组建了一支“追星星”小队,我们也尝试了通过器材厂商+俱乐部+高校摄影爱好者的模式,将专业摄影师请来学校为团队成员及校内负责宣传的同学们进行技能培训,我们也创建了晋中信息学院摄影校友分会,希望未来能够通过毕业校友与在校生定期开展活动,共同拍星、共同成长的方式与学校的摄影爱好者们深挖共创 互联互通,为学校宣传工作凝聚力量。

在互相学习交流的过程中,大家也在不断地成长,团队有了星联CSVA摄影师,达芬奇认证调色师、中国人像摄影协会会员、中国民族文化数字文库签约摄影师、NiSi金牌地标摄影师、人民日报文创合作摄影师、中国青年报签约摄影师、《中国国家天文》供稿人等等荣誉,并且目前孩子们还继续在“唯有热爱可抵岁月漫长”的路上披荆斩棘 乘风破浪。

大家的成长所带来的成就感令我很是欣喜,这种难以言说的成就感可能来自官微的同学会使用制图工具做出了一个非常棒的封面或者日签图向我展示,来自官博的同学通过资源整合想到了一个非常好的联动形式向我说明,来自影像团队的同学又找到了好的角度出了一组大片来向我炫耀,并向我发起了“嘲讽”。来自网评员团队的同学,又在向我诉苦,“老板,新生的问题实在是太多啦!”但恰恰是大家不断地成长与变化,帮助我成为了更“完满”的人,成为了大家口中的“李叔”,所以我非常感谢他们,是这样双向的奔赴,才能互相彼此成就,在“学无先后,达者为师”的理念之下,我和同学们的情谊也越发深刻。

行文至此,不止于此。12年来,从卓越走向完满,从一名懵懂的学生,成长为独当一面的教师,是学校给予了我发挥才能的舞台。12年来,学校一路从“名不经传”到现在的“山西民办第一”,从新校区奠基时的一片荒芜,到现在的华北第一所全员书院制大学,董事长在《梦想与实践》中说道:“我觉得我们必须响应时代的召唤,我们必须要创建一所伟大的大学”,对此我满怀期待。

学生有话说:

“‘有想法就大胆去做,出了事我兜着!’”正因为李威老师对我们那些稚嫩想法的包容,才使我在充实自我的道路上得以踏实前行。在工作上,他始终以身作则,把事情做在前头,从排版布局到标点符号,在他眼里,没有‘小问题’,只有精益求精。因为他性格随和,平等的同我们站在工作一线上,也成为了大家工作中最大的‘安全感’。在生活中,他又总是事无巨细的满足大家所提出的一切需求,从不介意我们慢半拍的反应和不切实际的想法。并总是能将不完美的点子变成能够落实的行动。很幸运能遇到这样一个耐心又‘不扫兴’的老师,也希望在李老师的带领下能够一起去做更多有意义的事情!

——远景2202班 徐佳敏

“李老师对我的影响是深远的,无论是知识传授方面还是人格塑造方面,都给予了我宝贵的启迪和引导。

自从加入新媒体中心官微运营团队以来,李老师总会细心地指导我们如何正确规范地运营微信公众号,老师以其深厚的专业知识和独到的见解,让我对微信公众号运营有了更为全面和深入的了解。他不仅耐心地解答我们在学习过程中的疑惑,还鼓励我们独立思考,勇于探索新的思路和策略。在他的指导下,我学会了如何制定公众号的定位、策划有趣且有价值的内容,以及如何运用数据分析来优化运营效果。这些知识和技能不仅让我在公众号运营上取得了进步,更为我未来的职业发展奠定了一定的基础。

无论是作为师生还是朋友,李老师的言行举止也一直为我树立着榜样。他严谨的治学态度、勤奋的工作精神以及宽容待人的品质,都深深地影响着我。他教会我如何在面对困难和挑战时保持冷静和乐观,如何与他人合作共事,以及如何不断提升自己的专业素养和综合能力。他总会鼓励我们多读书,他教导我们,人生就是不断学习不断进步的过程。这些品质和精神力量将伴随我走过人生的每一个阶段,成为我不断前进的动力源泉。

最后,我想说,李老师对我的影响是潜移默化的,在未来的日子里,我将带领我的团队继续深入学习和探索微信公众号运营的相关知识和技巧,努力提升我们的运营水平,争做一名优秀的校媒人。”

——大数据学院 数字2203班 韩欣莹

“在新媒体中心官微运营团队中,李老师不仅以扎实的专业知识引领我们前行,更以其非凡的人格魅力,深深感染着我们每一位成员。他传授给我们的,不仅是团队管理的技巧,更是公众号运营的精髓,让每一个文字、每一张图片都能触动读者的心灵,吸引他们驻足停留。

李老师总是耐心而细致地为我们剖析公众号的运营策略,从内容策划的独到见解,到排版设计的精致细腻,从推广手段的巧妙运用,到数据分析的精准把控,每一个环节都透露出他的深思熟虑与丰富经验。他鼓励我们敢于挑战传统,用创新的思维去解决问题,让每一个想法都能化为新媒体的璀璨火花。

在李老师的悉心指导下,我逐渐领悟了新媒体平台的运营之道,学会了如何探寻读者内心深处的兴趣与需求,如何与他们建立深厚的情感纽带。他给予我们充分的信任与自由,让我们能够大胆尝试、勇于创新,将个人的想象力与创造力发挥到极致。

正是因为有了李老师的引领与指导,我才能在新媒体的道路上稳步前行,不断超越自我。在未来的日子里,我将继续铭记李威老师的教诲,不断提升自己的专业素养与综合能力,为新媒体中心的发展贡献自己的力量,让每一个文字都能在新媒体的世界里绽放出更加璀璨的光芒。”

——大数据学院 数字2203班 刘霞

“要说在我大学生活中,影响最大,印象最深刻的老师,莫过于李威老师了。

和李老师的初见仿佛还在昨天,那是我入学后面试新媒体中心的下午,看到他的第一眼,就觉得这位老师很有趣,不像我平时对老师的刻板印象,固执教条。李老师在看过我的作品以后,只叮嘱了我一句,‘记住咱们团队的口号,就在后墙贴着呢’

在大二的时候,我陷入了迷茫期,对未来的生活不知所措,我的性格属于内敛腼腆,遇到这样的事情我束手无策。但是,李老师及时给我指点迷津,他一边鼓励我做好当下的事情,一边给与我建议,去考研,并且指导我考研科目要注意的相关事宜,给我打开了新世界的大门。

在之后的学习生活和工作中,李老师也一直仿佛我的灯塔,作图没思路时,他会指点我;学习没动力时,他会鼓励我;生活没乐趣时,他还会带我参加活动,带我玩儿。对于他,除了感激,还有深深的敬畏,我很难想象到,他可以把学术和工作双方面的经验知识整合起来教授予我,使我的大学四年丰富且有意义。

走过四年,你要问我李老师是一个什么样的人?我会说他是一个很全面的人,我触及的每个领域他都能指点我,教导我;我还会说他是一个很有耐心的人,四年来的教导和鼓励从未间断过;他还是一个很细腻的人,敏锐的把握你的情绪,给予你正确的解决方法;亦或者说,他正是一位用肩膀托起我的,对我来说的伟大的人,带我不忘初心,砥砺前行的人。”

——于正航 机制2002班

“天涯海角有尽处,只有师恩无穷期。虽毕业将近一年,但提起李威老师,心底依旧是暖暖的、稳稳的。

初见李老师,我是比较敬畏和陌生的,作为新媒体中心的指导老师,李老师给我的第一印象:吊儿郎当,他干什么都很率性,我曾一度以为我会学不到什么有用的技能,废了……但不断来往和深入了解过后,我一改以往的错误认知,发现了李老师细腻认真、靠谱、安全感满满的一面。学校的各种大型活动,李老师总会像大哥一样,亲自带领我们去现场有条不紊地安排好各项工作,我们许多人都在李老师的带领下学会了推送、拍照、后期和平面制作等实用技能。

我曾是内向,比较固执,总会因为一些小事把内心堵死,有次,李老师看出了我不对劲,就开导我,帮我疏通心里的堵点。也是那时开始,我称呼‘李老师’成了‘李叔’,成为了众多追在李叔身后的‘小屁孩’,相信并支持着李叔。

李叔永远积极开朗、永远负责靠谱、永远细腻温暖。毕业后没多久,有次需要李叔帮助,回去李叔办公室聊天,他说了这样一句话‘毕业后也要一直努力,我以你们为傲,也常回家聚聚。’这句话,我记到如今。

我会记得李叔认真工作的脸庞,会记得李叔有趣的灵魂,会记得李叔的教诲和鼓励。他是辅导员和教课老师以外,我最感谢、最信任的人,李叔永远是我人生饼干盒里最值得珍藏、口味最独特的那一块,鼓励我在前进道路上敢于试错,敢于迎接挑战,乐于提升自我。

谢谢您,我们yyds——李叔!”

——马婧宇 2023届毕业生

我想我可以用恩师去形容李威老师。

最开始接触李老师时,他给我的感觉就像一位亲切的老学长。他从不以高高在上的指导老师自居,对待学生犯错也不会小题大做,更不会因为自己的情绪不佳而迁怒于我们。这种平和、包容的态度,让我在刚进团队时就对他产生了极好的第一印象。

在影像团队参与拍摄活动时,李老师总是身先士卒,勇于尝试非同寻常的拍摄角度。有一次,我拍到了一张自认为非常出色的活动照片,便兴奋地与李老师分享拍摄心得。在听我描述的过程中,我能感受到他对我的认可。然而,他却话锋一转,指出大学活动往往重复举办,同样的灯光、角度和时间,任何人都能拍出相似的照片。而真正的挑战在于如何拍出独特的照片,让人一眼就能认出是你的作品。这番话让我深受触动,我开始意识到,要想在摄影领域有所成就,就必须不断追求创新和突破。从那时起,我便用时间去验证这个结论,努力拍摄出具有个人风格的独特作品。

我真的认真听取了李老师的建议,投入大量时间和精力去学习摄影技巧。爬遍了信息学院所有教学楼的楼顶和窗户,只要能看到外景的平台,我都会去拍摄。通过不断尝试和失败,我逐渐摸索出了一些特殊的拍摄时间和角度,拍出了一些之前团队中大佬都没有做到的照片。还多次在省市院校系书院分享自己的拍摄经验,与团队成员们交流学习。因此,我获得了前往泰山科技学院品宣中心交流的机会,这对我来说是一次非常宝贵的经历。

许多人因我拍摄火箭而了解我,但背后的故事却鲜为人知。当初,我偶然看到天舟二号火箭摄影师的招募,抱着试一试的心态报了名。没想到,第二天在课堂上就收到了入选的消息,我惊喜又茫然。课后,我征求李老师的意见,他只说:‘这种机会既然有,为什么不抓住?缺钱我借你。’就这样,我踏上了海南的火箭拍摄之旅。因为火箭是夜晚发射,我两天只睡了五小时,异常疲惫。返回时,李老师坚持要来机场接我,我因觉得不妥而婉拒。但当我走出机场,却意外地看到了李老师的身影。那两天虽然累,却让我感受到了前所未有的震撼和新奇。

毕业季悄然而至,作为本省学生,我得以提前七日返乡,享受长达十四天的告别时光。这段日子里,我忙碌于毕业活动,拍摄、修图、创作,仿佛回到了初入团队时的沉默寡言。那时,与朋友们欢声笑语,跟随前辈翻窗爬楼拍摄火烧云,真是惬意无比。记得乌马河活动结束后,威哥嘱咐我:‘永远不要失去学习的能力。’这段话,我铭记在心。”

——孙晨豪 2022届毕业生

(品牌营销与新闻中心供稿)