5月15-17日,中国新商科大学集团通识教育学术顾问,武汉大学通识教育中心副主任、“中华文化与世界文明”课程团队首席专家潘迎春教授莅临我校指导通识课程建设。期间潘教授围绕我校通知教育的双师授课、通识游学、课程思政、成果凝练等方面进行了全方位的指导与把关。

双师协同:跨学科视角下通识课程的设计与实践

5月15日,通识教学部教师张亚杰(历史学)、赵云(经济学)两位老师于太古学院301教室以“山西票号中国近现代金融”课程的专题七“山西票号兴衰的原因及启示”为内容开展双师授课。潘迎春教授全程参与并做指导。

张亚杰老师从历史背景出发,详细梳理了山西票号的起源、发展及衰落过程。他提到,山西票号在明清时期曾是中国金融界的翘楚,其兴衰历程与当时的社会经济环境密切相关。赵云老师则从经济学视角出发提出山西票号的成功在于其严格的用人制度、业务创新和制度创新,而衰落则源于未能及时调整发展战略、缺乏自我完善机制以及过度依赖信誉等问题。

课程结束后,潘迎春教授指出“双师授课”模式打造了教师之间、师生之间的多元化、开放性的互动模式,老师们应充分设计内容输出的方法,要以精准的措辞、深刻的角度和强大的吸引力“丝滑”切入,这样才能真正有效的突破学科专业壁垒,充分释放创新活力。

游学视野:通识教育的实地探索与体验策略

5月15日我校远景学院“中国文化”、“晋文化英语讲”两门课程组织学生走进山西省博物院进行游学。潘教授一同前往,并对游学各环节给予指导。

游学开始前授课教师提前设定了游学寻宝任务。赵晨倩老师要求学生在参观展馆的过程中寻找博物院的三大镇馆之宝,并用英语与同伴交流,分享展品的特色与背后的故事。王慧敏老师为大家绘制了文物卡,要求学生根据自己最感兴趣的话题,结合课程所学列出最关注的文物,以及其制作特色、历史价值。游学过程中学生们从华夏植根的陶器到夏商踪迹的青铜器,再到晋国霸业的遗迹和民族熔炉的见证,在千百年前的器具间感受到了古人生活的细节。潘迎春教授充分肯定了本次游学活动的游学任务设定,同时也指出游学后要进行及时的反馈与总结。

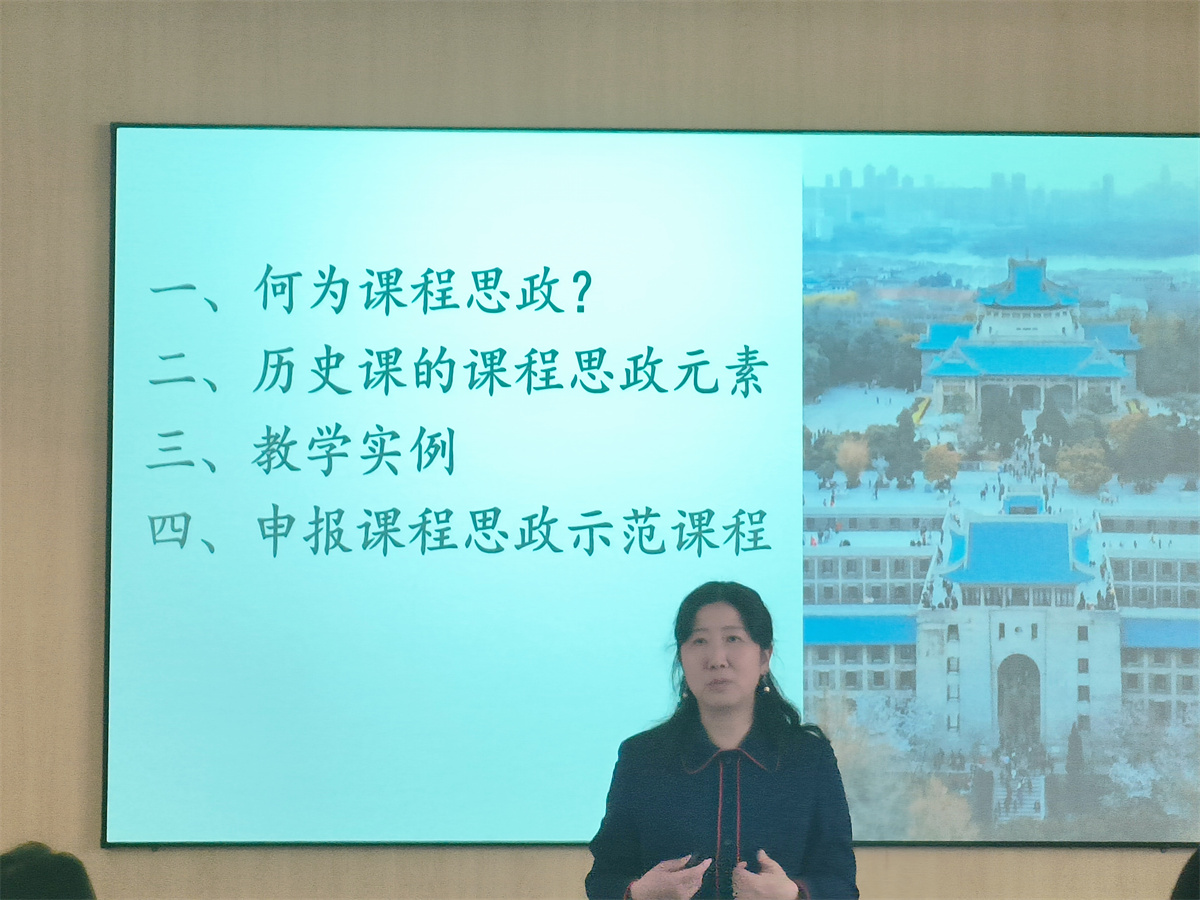

主题讲座:课程思政元素的挖掘与教学实践

5月16日潘迎春教授在远景学院会议室面向大通识板块开展了主题为“课程思政元素及其教学实践”的讲座。

讲座中潘教授首先介绍了课程思政建设的紧迫性,建设目标要求和内容重点。其次,潘教授从历史类学科背景的角度剖析课程思政元素的融入,潘教授认为:唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀是历史学科的五大核心素养。再次,潘教授结合自身课程中的经典教学案例示范了课程思政元素如何筛选、设计及其融入,诸如:中世纪黑死病中融入“构建人类命运共同体”元素、法国大革命中融入“爱国主义”元素、《民法典》中“法治意识”元素的融入、英国文官制度中“文明互鉴”元素的融入等等。最后,潘教授以自己的亲身经历分享如何申报课程思政示范课程。潘教授分享完毕后,参会老师就自己进行课程思政建设的困惑与问题向潘教授请教。

成果提炼:通识课题申报书的凝练与把关

5月16日上河书院104,潘迎春对通识课题项目申报进行指导。针对时笑婉老师“美丽中国战略下ADDIE教学设计在‘生态环境与人类发展’课程中的应用”这一课题,潘教授建议该课题要进一步强调理论对实践的指导作用,鼓励学生将理论知识主动融入实际生活。针对赵凯老师的社科联课题,潘教授指出中英文表述的准确性和学术性对于课题的国际化交流至关重要。针对杨小梅老师“科学精神引领科学技术类通识课程教学改革的探索与实践”这一课题,潘教授对于如何立足课程本身提炼思政元素以及实施课程思政改革给出了宝贵的指导意见。潘教授对贾缨琪老师的课题“艾利斯ABC理论在大学生情绪调节与压力应对中的应用研究”给出了建议,她建议贾老师在申请书中要明确具体问卷和实验方式以确保研究结果的准确性和可靠性。针对白强老师的课题,潘教授建议白强老师深入研究跨学科教学内容的设计,确保音乐与文学、历史、心理学等学科的融合既科学又生动。任晋茹老师“课程思政视域下的《数字时代的媒体与传播》课程建设探索与实践”这一课题,潘教授指出作为一门与时俱进的新闻传播学类课程,构建完善的思政案例库是非常必要的。

在潘迎春教授持续的深度参与下,我校通识板块将以此为契机,持续深化教育教学改革,努力构建具有信院特色的通识教育体系,培养更多具备宽广视野、深厚素养和创新能力的数字时代高情商的经营管理人才。

撰稿:时笑婉 张亚杰 王健

摄影:许喆

供稿:通识教学部