学校立足应用型大学办学定位,注重实践能力和创新能力培养,持续深化产教融合,积极构建校企协同育人新模式,努力推进人才培养与产业需求的精准对接。通过搭建多层次实践(训)教学平台、推行开放实验室、共建产业学院,实施小学期实践制度及“综合性、创新性、设计性”实验教学改革,系统组织学生参与学科竞赛、大学生创新创业大赛、社会服务等活动和项目,逐步形成“平台建设-实践改革-赛事驱动”实践育人教学体系,不断提升应用型人才培养成效。

推进实验室提质升级,构建实践育人新平台

为持续深化实践教学改革,学校于2024年启动实验室建设提质工程,投入专项资金打造多层次、开放式的综合实践平台。一是实现全域实验室网络,覆盖7个二级学院的24个重点项目,重点建设区块链、人工智能工程中心、智能网络与网络安全3个前沿实验室。二是实施20个实验室系统升级,通过空间优化、设备更新和智慧管理,引入区块链课程包等教学资源。三是创新环境育人,建设学科文化墙营造沉浸式氛围。通过“硬件赋能+环境育人”双引擎驱动,有力提升学校实验教学能力,同时显著提升社会服务功能,年均可承接中小学生科技研学活动1000余人次,开展实验室开放日20余场次,切实发挥高校优势资源的社会辐射效应。

创新实习教学体系,提升实践教学质量

学校紧密对接新时代应用型人才培养需求,创新打造“实训-实习-毕业”三阶递进式实践教学体系,通过“平台共建、过程共管、质量共控”的协同机制,系统构建了全链条实践育人新格局。现已建成103家“基础型+特色型”双轨制校外实习基地的网络化平台。为确保实习质量,学校建立了“签约-运行-评估”全流程管理体系,实施基地台账动态管理机制,基于合作协议履行情况、学生留用率等核心指标,探索实习基地进行年度考核与分级管理。

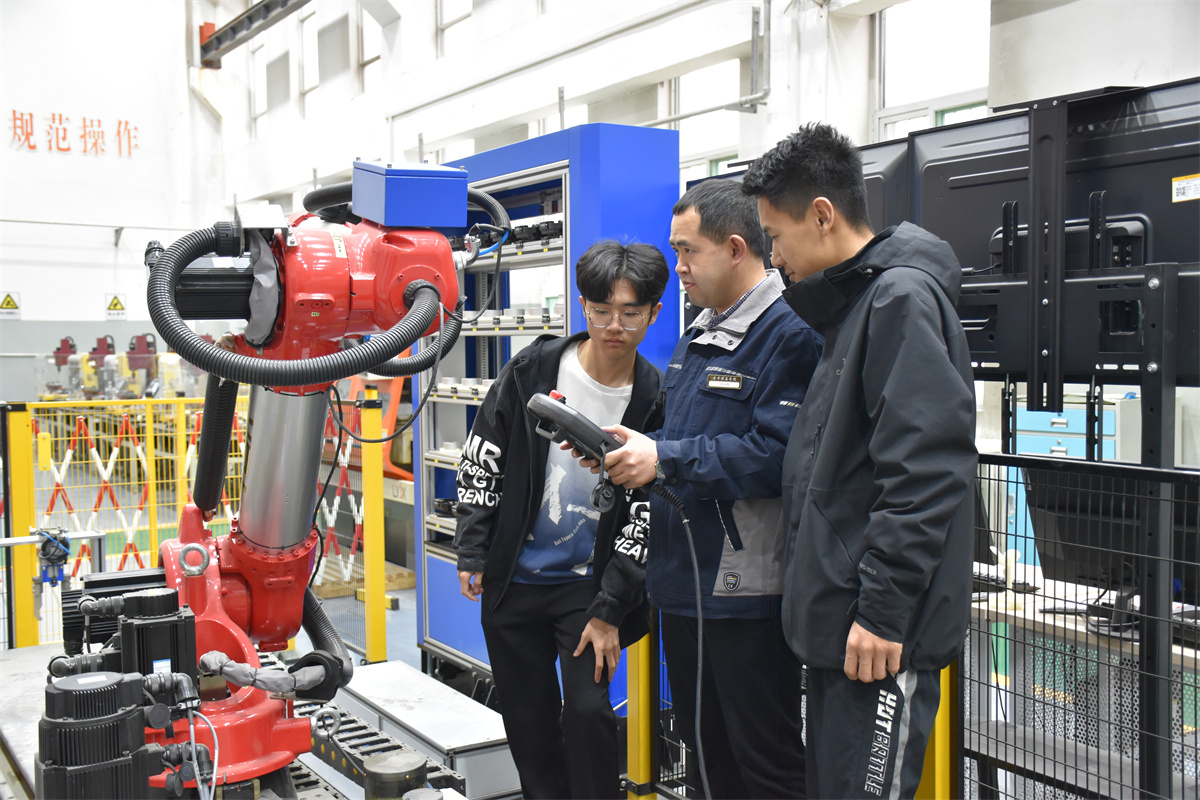

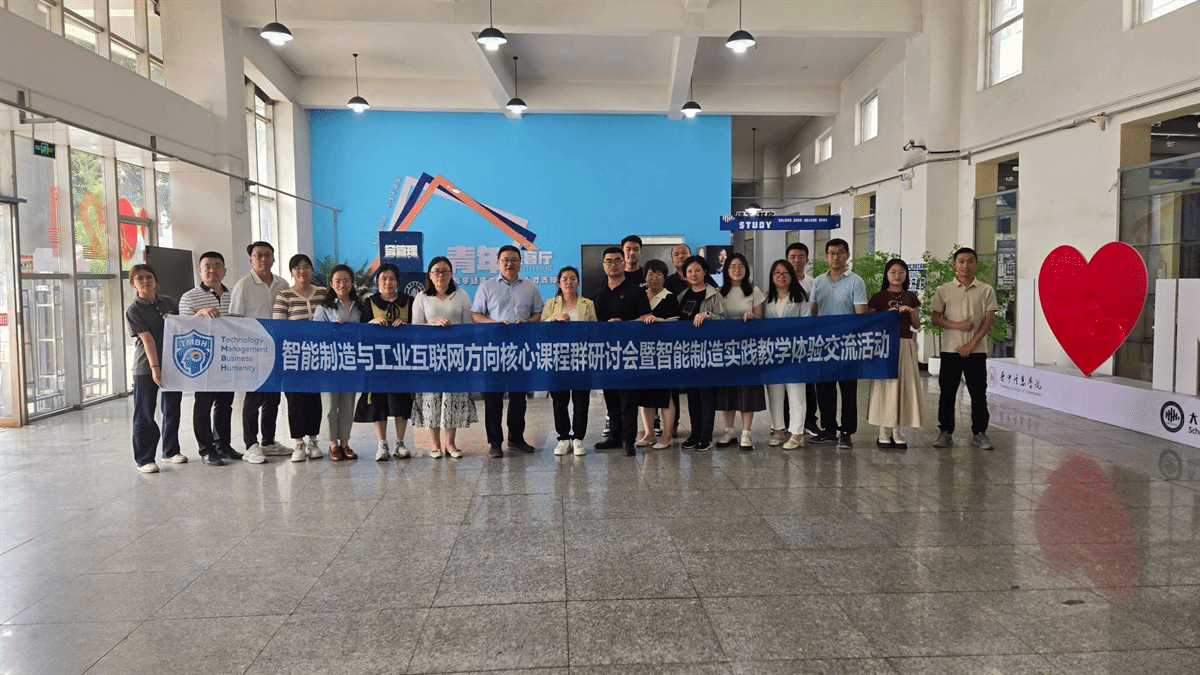

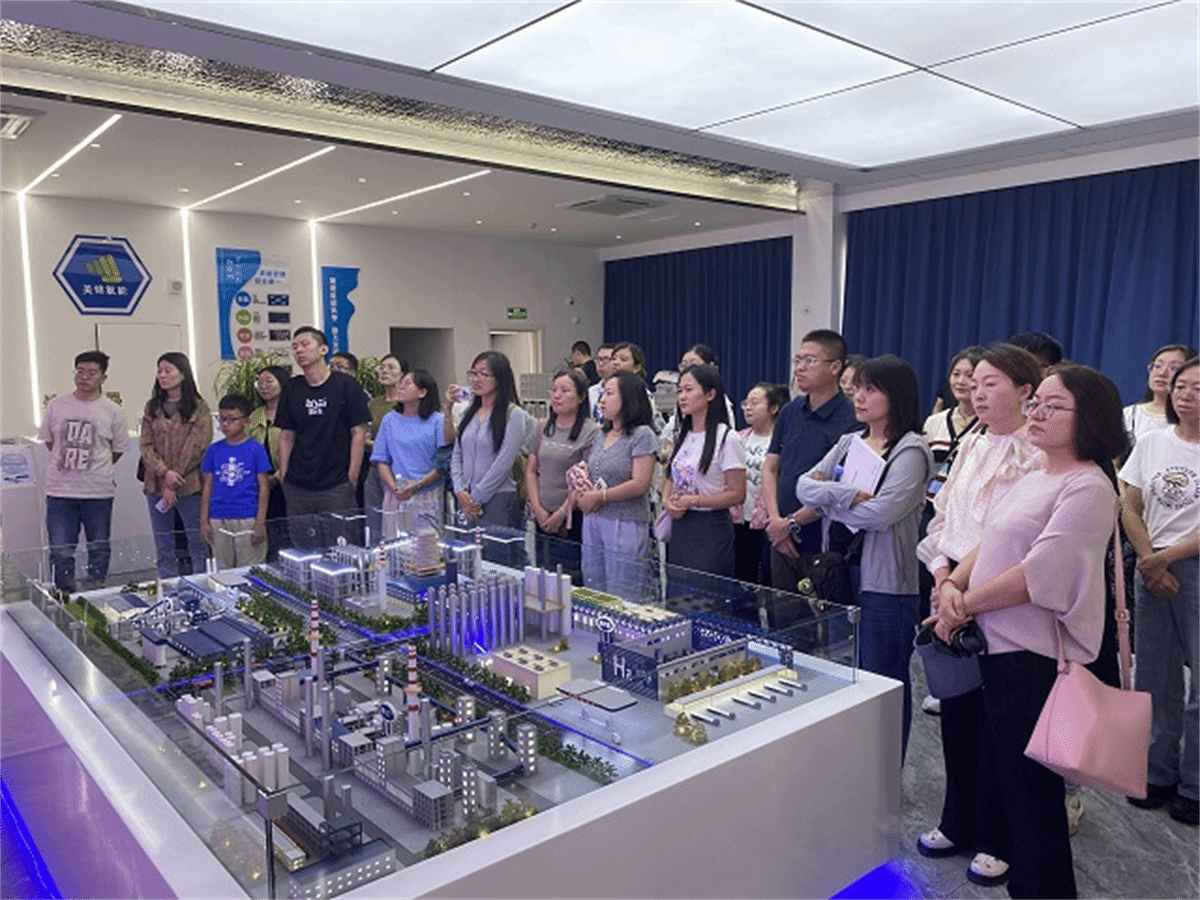

多渠道推动产教融合,打造校企双元育人模式

学校以应用型高校建设为目标,以深化产教融合为核心路径,构建了“校院联动、校企协同”的双轮驱动机制;以校企合作应用型课程建设、集中性实训(践)环节为切入点,以校企合作应用型专业共建为载体,以多专业、多课程、学科竞赛等多维度的产业学院建设为平台,结合学院自身学科专业优势和不足,持续推进产教融合各项工作,不断提高应用型人才培养质量。2024年学校与企业共建应用型课程11门,与企业联合举办特色实训实践项目9个;成立“数字动画制作产业学院”;完成与山西横炮装备集团有限公司合作共建省级产业学院——“智能专用车辆产业学院,”的总结考核;并积极推动“ICT产业学院”“大数据产业学院”建设,积极探索专业产业学院建设内容和运行模式。同时获批3个国家级产教融合共同体理事单位。

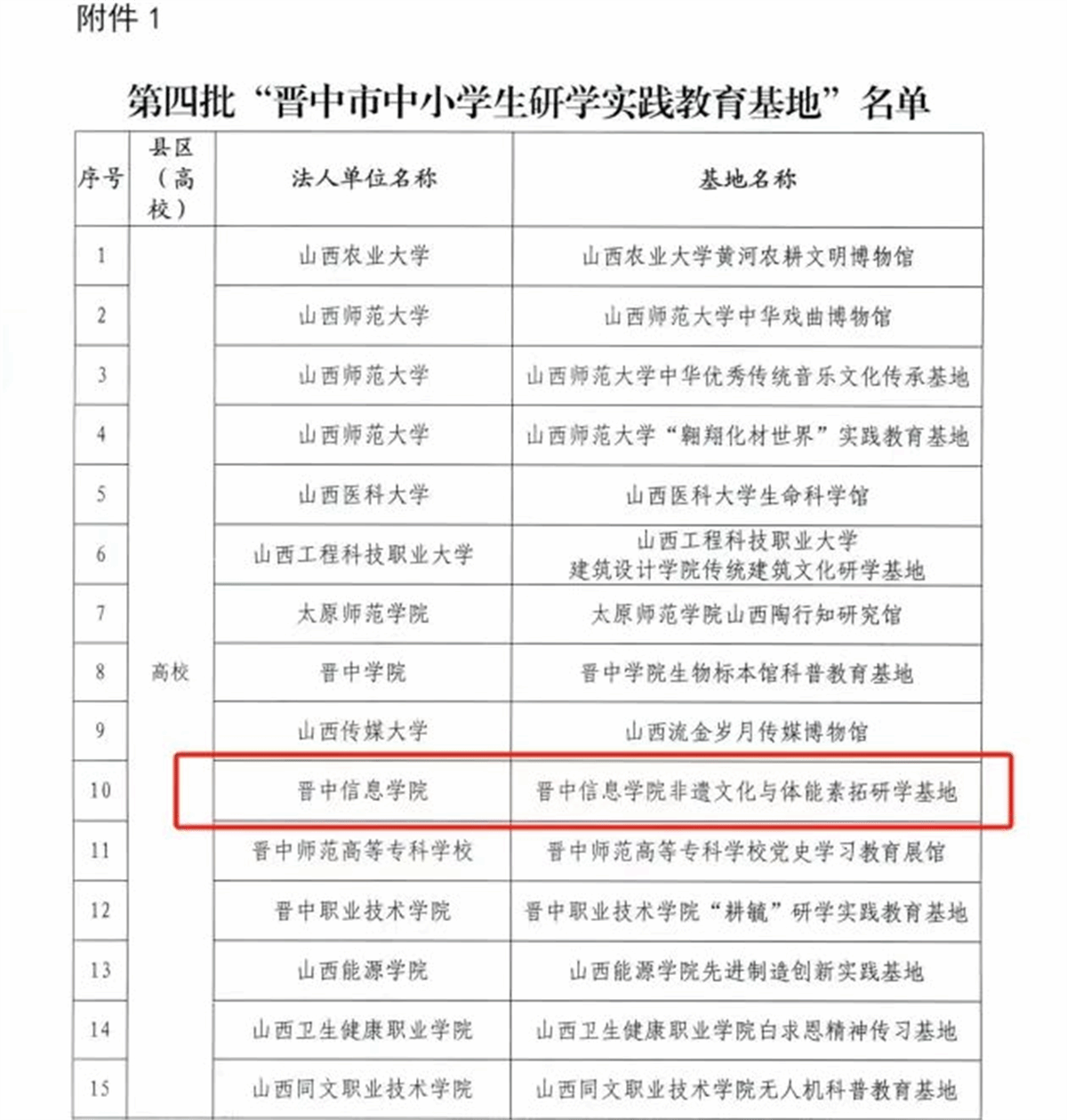

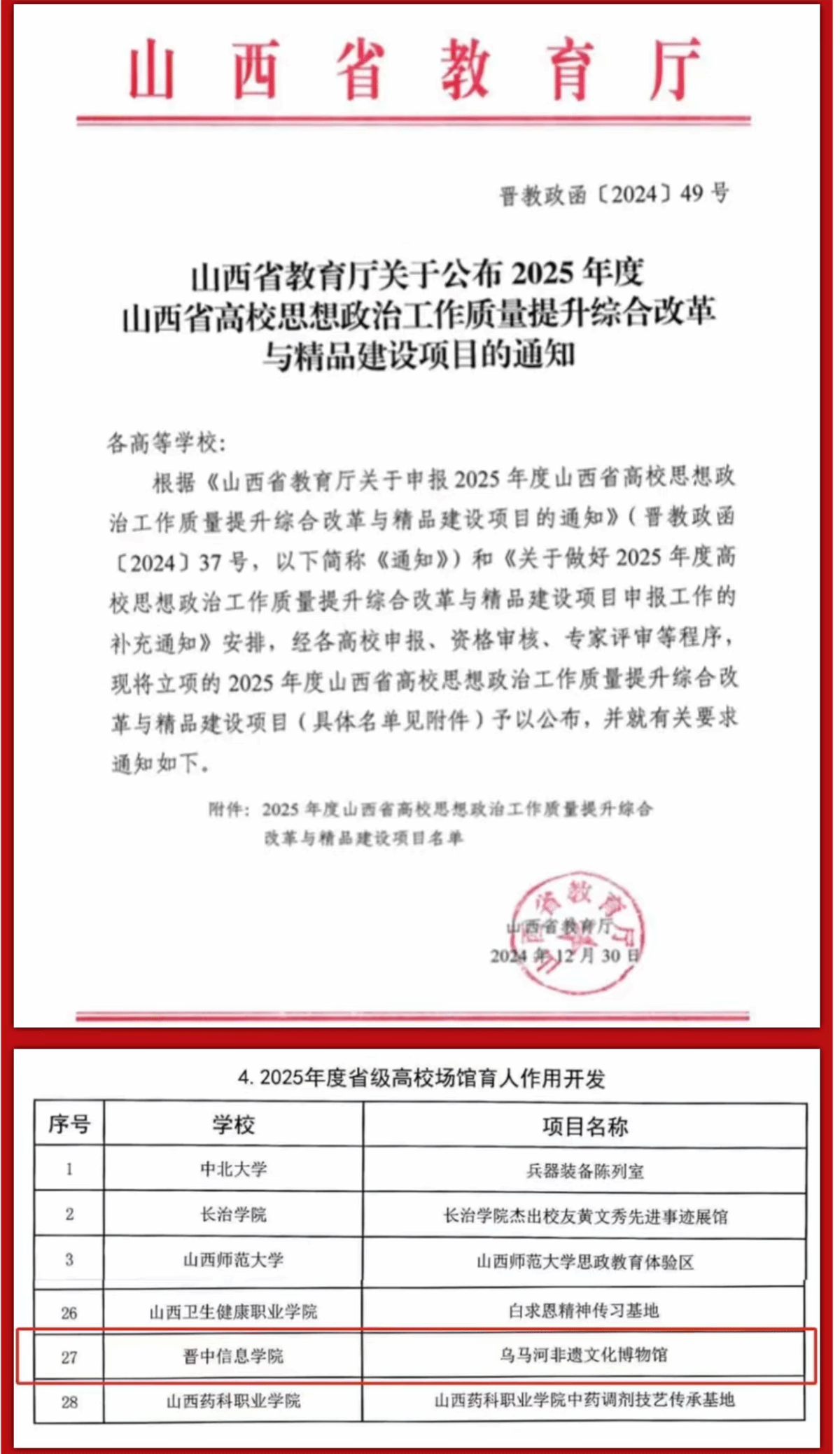

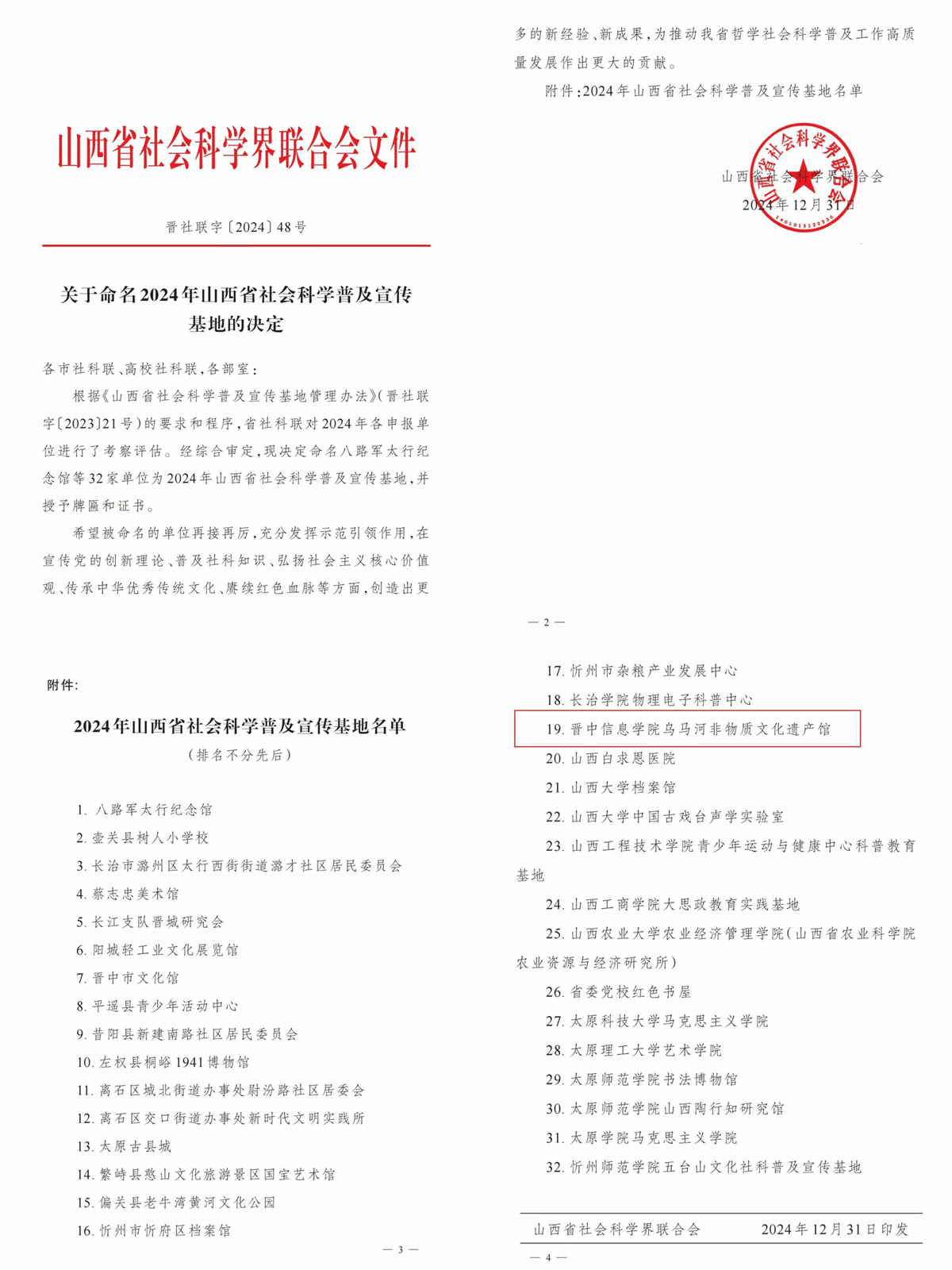

学校利用资源优势、场地优势与人才优势,秉持创新传承理念,打造“非遗传承+”实践教育基地,形成“非遗传承+美育熏陶”“非遗传承+劳动实践”“非遗传承+社会服务”等多元模式,通过非遗展览馆、工坊、工作室及开展研学活动,使学生在实践中汲取传统文化养分。2024年11月,乌马河非物质文化遗产馆荣获晋中市教育局、晋中市文化和旅游局公布的第四批“晋中市中小学生研学实践教育基地”称号——“晋中信息学院非遗文化与体能素拓研学基地”。同年12月,荣获省级高校场馆育人作用开发项目。2025年1月,荣获山西省社会科学界联合会发布的2024年山西省社会科学普及宣传基地。

坚持开展应用研究,助推教育教学改革。

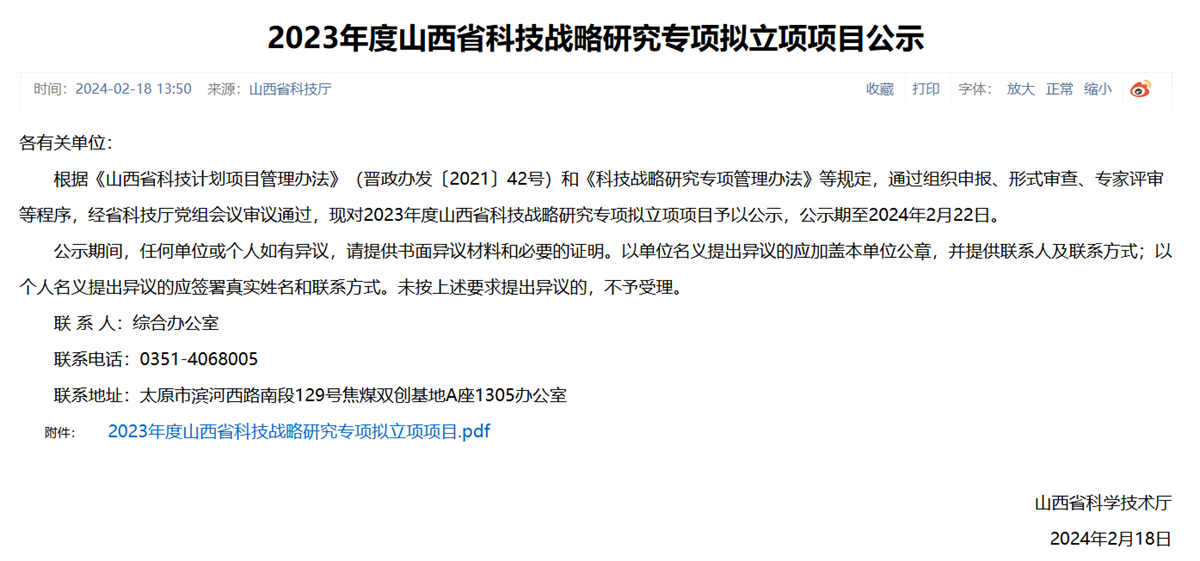

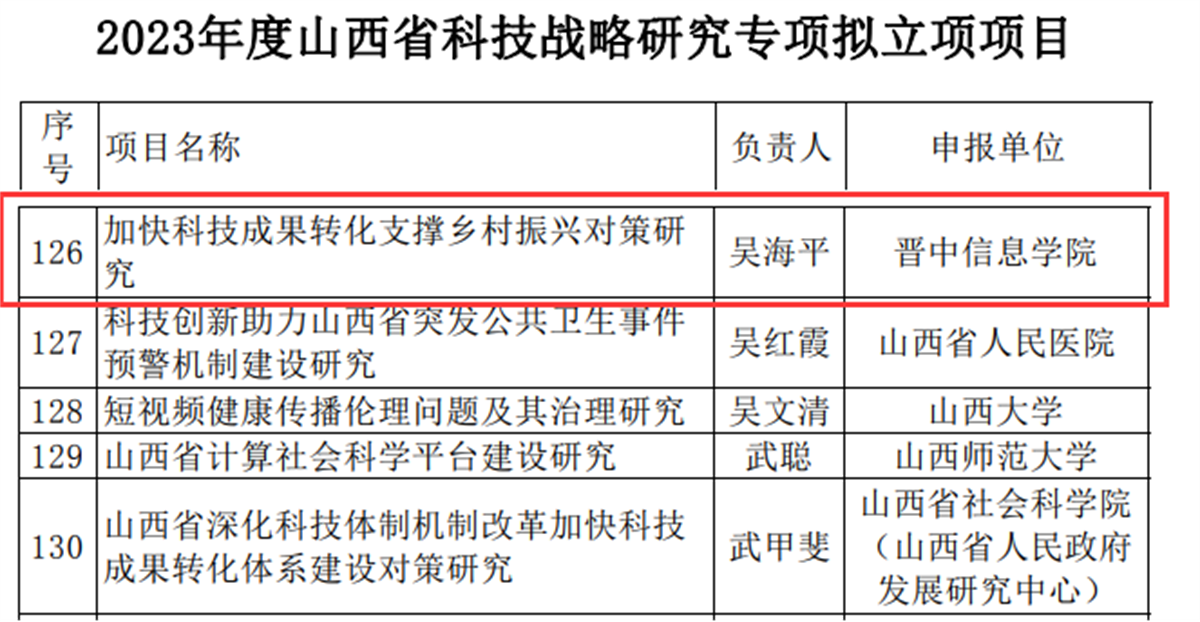

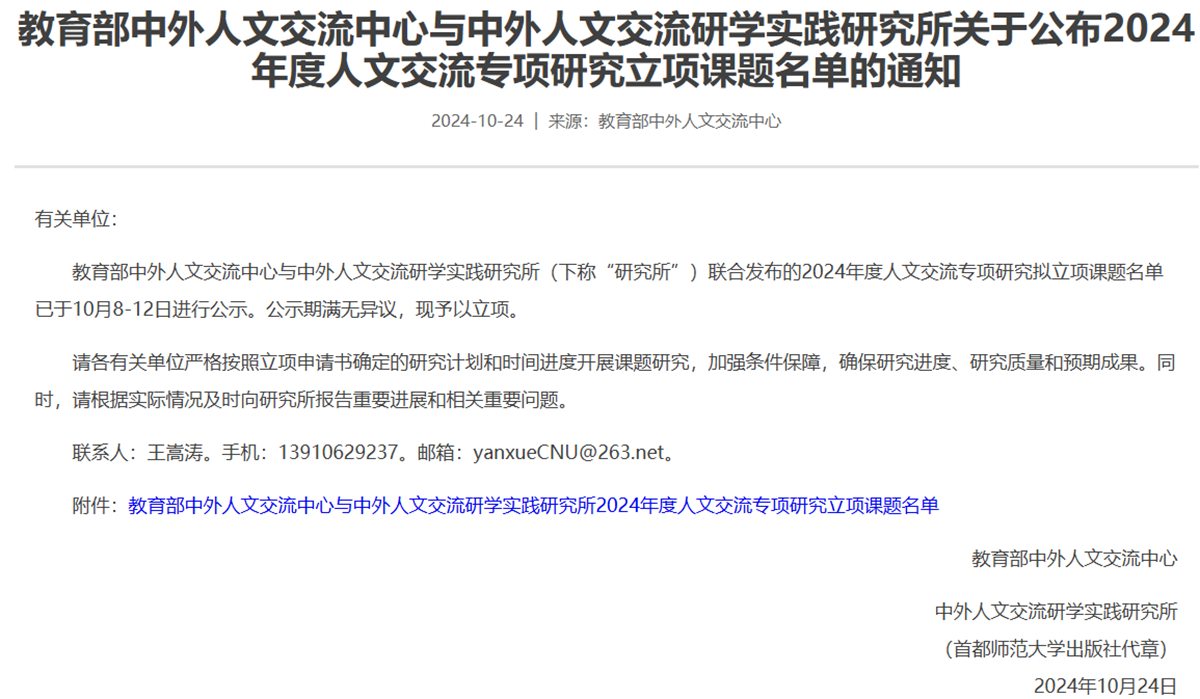

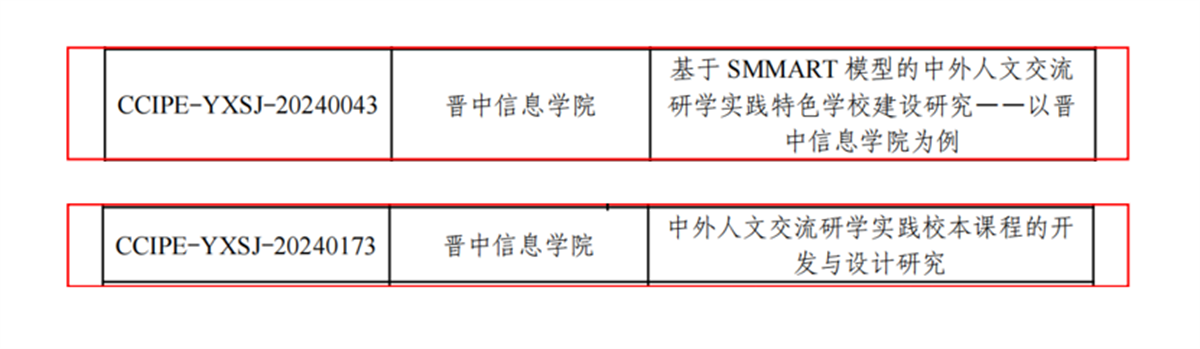

学校立足应用型办学定位,以服务区域发展为导向,深入实施“有组织的应用科研”战略,构建“教学-科研-服务”为一体的创新发展体系。在科研引领方面,2024年实现重大突破:首次获批山西省科技战略专项1项,教育部中外人文交流课题2项,市级课题6项,省部级课题同比增长53%,应用型科研项目总量增长66%。在成果产出方面,发表论文数量增长67%(核心论文增长25%),出版著作增长62%,专利授权持续提升。通过“人才培养模式创新、教学模式革新、教学管理优化”三维联动,形成了科研反哺教学、教学促进科研的良性循环,为学校高质量发展提供了强劲动能,有效提升了服务区域发展的能力水平。

支持实践项目建设,促进实践教学改革

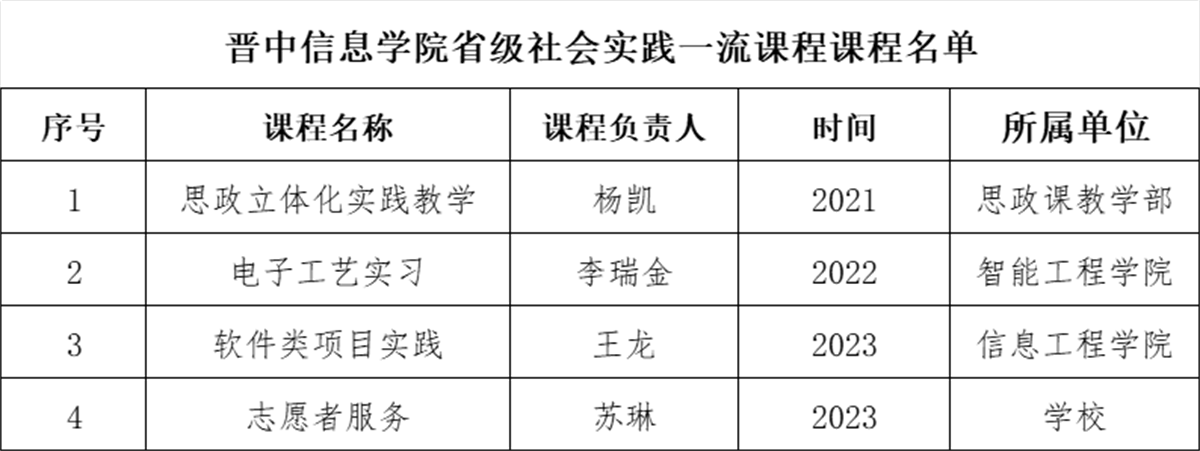

学校支持开展实践教学体系改革、实践课程结构优化、实践教学内容更新、实践教学方法和手段改革以及实践教学管理机制创新等方面的研究和改革。适度扩大实践教学改革项目在省级教育教学改革研究项目立项中的比例,鼓励有条件的单位申报省级一流社会实践课程和虚拟仿真实验教学课程。目前全校共计获批省级一流社会实践课程4门,教育部产学合作协同育人项目12项,教育部高校学生司供需对接就业育人项目3项。深入开展项目研究,认真总结研究成果,加强推广应用,形成重视实践教学的良好氛围。

搭建“小学期”实践教学平台,提升学生实践能力

为进一步深化人才培养模式改革,充分利用校内外教育教学资源,促进资源共享和开放办学,切实提高学生实践能力和创新创业水平,培养真正符合区域发展需要的复合性的高素质应用型人才,学校搭建了小学期实践教学平台,并且从2022年起开始实施三周小学期实践教学改革,集中开展课程设计、专业实习实训、学科竞赛、社会调查/实践、专题讲座等活动,不断提升学生的动手能力和综合实践能力,助力学生多样化、个性化发展。

实施团队提升工程,推动基层教学组织建设

学校认真落实《晋中信息学院虚拟教研室试点建设方案》要求,持续推进虚拟教研室建设,并于2024年组织开展了首批立项的4个虚拟教研室建设验收工作,对每个虚拟教研室的教学资源整合、课程体系建设、师资队伍配备以及教学效果等方面进行了全面细致的评估,确保各项建设成果达到预期目标。同时,学校对第二批立项的两个虚拟教研室进行了深入细致的中期检查,及时掌握了各虚拟教研室的建设动态,确保各项建设任务能够按期高质量完成。

学校修订并出台新的《教研室管理办法》,组织开展了首次校级优秀教研室评选工作。综合考量多方面指标,最终评选出11个校级优秀教研室。这些优秀教研室在教学实践与管理等方面表现突出,起到了良好的示范引领作用。

供稿:科研与产教融合处 实验实训中心 教务处