对于高校教师而言,如何突破以传授知识为目标的教育模式,培养学生面向未来社会的能力与素养,是教学创新的主要着力点,也是进行教学创新的出发点。为了更好地引导老师进行教学创新探索,也为了指导老师们备战教学创新大赛,12月7日,国家首批精品在线开放课程负责人、河南省教学名师、郑州大学外国语与国际关系学院曾利娟教授应邀为我校通识板块教师分享教学创新经验。通识教学部副主任张晶晶主持会议,我校通识教学部、远景学院、创意写作学院全体教师与来自专业学院的多名教师一同参加了这场教学创新分享交流会。

立标杆 做表率

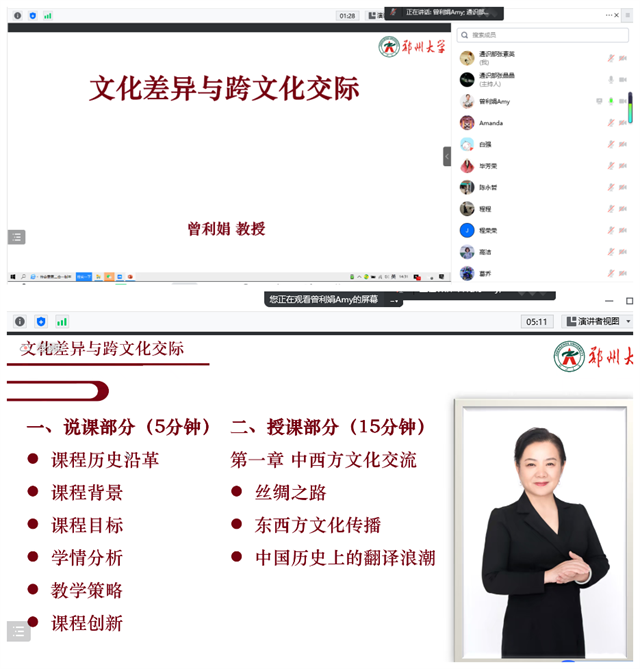

曾教授以自己的国家级精品课“文化差异与跨文化交际”为例,从课程历史沿革、课程背景、课程目标、学情分析、教学策略、课程创新七个方面为老师们全面展示了自己教学创新的全貌。为了使老师们更加具体直观地了解教学创新的做法,曾教授以“文化差异与跨文化交际”一课中“东西方文化传播”这一内容为例,分享了教学创新的具体做法:即在内容设计中,要紧跟时代脉搏,将课程思政与教学内容进行无缝对接;善于利用学生视角,不局限于教材,从社会实际、学生诉求改革教学方法,将课堂的主导权还给学生;走在时代前列,利用超前思维将课程内容与国家政策、书籍、电影、电视剧环环相扣,用更宽广的视野引导学生的创新思维;延伸课堂,进行多样化的课后活动设计,让学生根据自己兴趣将课程内容与课后活动相链接;进行多样化的考核设计,发挥学生的个性,产出高质量的课程成果。曾老师“有趣、有料”的介绍,不仅为老师们打开教学创新的思路,而且提供了实操层面的指导,不仅表明了教学创新“是什么”,也告诉了我们“怎么做”。

亮底牌 找差距

曾老师分享后,通识教学部张亚杰老师就“山西票号与中国近现代金融”一课的创新实践进行了汇报,张亚杰老师介绍道:作为一门具有山西地方特色的通识选修课,课程通过构建晋商文化的基本架构,梳理中国近现代金融的发展脉络,使学生学会应用辩证唯物主义和历史唯物主义来分析晋商家族的兴衰,并能将晋商文化与其他相关文化相关联,进而养成养学生爱国主义的精神品质和百折不挠的创新意识。接着张老师结合具体实践阐述了本课程的创新探索,即“线上教学机动灵活、线下教学频繁互动”,“教师传道授业解惑、学生课堂各抒己见”,“理论教学夯实基础、实践游学学以致用”,“课程思政立德树人、教学内容提升素养”,“考核方式多元融合、过程终结同存共举”的教学探索。听完张亚杰老师的介绍,曾教授肯定了“山西票号与中国近现代金融”的教学创新探索,并指出课程从“地方文化、课程思政、金融知识”三维度进行课程设计不仅能体现地方特色又融入跨学科要素,家风、家训文化的介绍体现了工匠精神与课程思政的融合,课程实践游学实现了“理论+实践”“课堂+课后”的融合。曾教授也提出自己的建议,可以将课程与大院资源进行深度融合,尝试在大院中讲晋商,根据晋商素材创作话剧、音乐剧等。

开视野 启智慧

远景学院杨晓玲老师就“幸福课的教学创新如何结合人才培养寻找切入点”这一问题向曾教授请教。曾教授指出“幸福”不仅仅是一个心理学概念也是一个哲学概念,幸福伴随着人的一生,体现在生活的方方面面,因此在教学过程中要紧贴学生日常生活,通过多种方式提升学生的感受幸福的能力,引导学生形成积极的心理状态。通识教学部的赵云老师结合自己备赛教学创新大赛的资料,分享了“生活中的经济学”教学创新的思路,根据赵云老师的汇报曾教授给出了自己的建议,即教学创新汇报要有系统性,要整合“课前、课中、课后”,结合“内容创新、教法创新、考核创新”,利用“线上、线下”平台,进行全面全方位、全过程的教学改革。

最后曾教授指出,通识老师要有“大通识”的视野,打通学科界限,从文学、艺术、经济学等多角度引发学生的创新思维,鼓励学生通过大胆的想象构建未来社会的样子,不断提升学生的创新思维。

创新是民族进步的灵魂,是国家兴旺的动力,也是高校教师的必备能力,如何突破已有思维定式,与社会接轨,培养面向未来的新型人才是高校教师的职责。在教学创新的路上,我们坚持教学名师请进来、教学创新活起来的原则,以名师为标杆,学经验、启智慧,找差距、补不足。本次培训不仅为老师们打开了教学创新的思路,也提供了教学创新的抓手,今后我们将继续结合课程性质,开启更深入的教学创新的探索。

撰稿:张素英