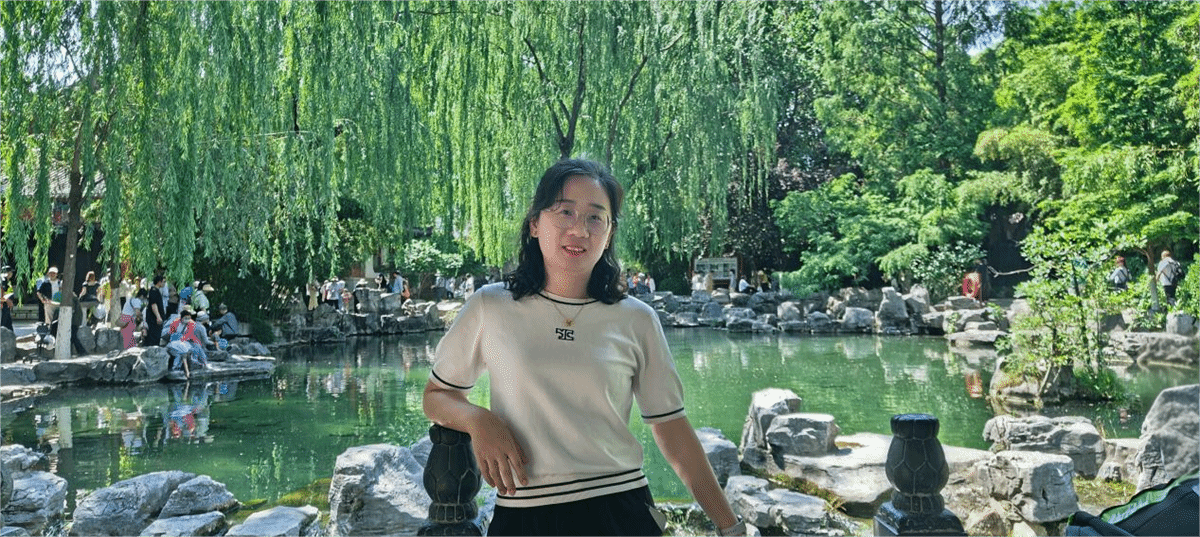

编者按:程艳,女,副教授,中共党员,2013年毕业于太原理工大学,获硕士研究生学位。2013年8月入职晋中信息学院,现任数理教学部教师,先后讲授《高等数学》、《线性代数》、《概率论与数理统计》、《数学的思维与智慧》课程,并承担全生异科导师工作。工作期间发表多篇教学相关论文;主持山西省“十四五”教育科学规划课题一项,山西省高等学校教学改革创新项目一项,山西省高等学校科技创新项目一项,另外参与其他省级教学改革项目多项;每年指导学生参加全国大学生数学建模竞赛、全国大学生数学竞赛、山西省大学生数学建模竞赛,多次获得省级一等奖、二等奖、三等奖;多次获得我校“远景骨干教师”称号。

癸巳之年,序启新篇

时光的坐标轴悄然回拨到2013年。那年初见,我怀揣着对讲台的憧憬走入这片园地,那时的信院,还像一幅未及渲染的线稿,处处是建设的蓬勃与崭新的生涩。清清楚楚记得,校门口那六扇门庄严地矗立着,仿佛在迎接一个崭新的时代。对面的那一排树,还是略显单薄的“少年”,枝叶稀疏,在风中轻轻摇曳,投下斑驳而稚嫩的影子。

那时的数理教研室,也如同这初生的校园一般,规模尚小。十几位数学教师,便是这片数学天地最初的开拓者之一。办公室里,讨论声、备课的书写声,与窗外施工的遥远声响交织在一起,构成了一曲充满希望的序章。我们就在这略显空旷而又充满生机的环境里,埋首于公式与定理,也畅谈着教育的理想。

仿佛只是几次花开花落的间隙,十二年已翩然掠过。如今再站在那六扇门前,景象已全然不同。当年那排需要俯身呵护的树苗,早已挣脱了岁月的束缚,枝干粗壮,华盖如伞,串联成一条深邃而宁静的林荫大道。阳光穿过层层叠叠的叶片,洒下细碎的金光,一如我们已然沉淀的青春与年华。

教研室里,当年那十几人的小集体,已然发展壮大,汇聚了更多志同道合的伙伴,成为了一个人才济济、思想碰撞的学术家园。我也从一个青涩的毕业生,成长为能在黑板上从容书写数学之美的教师。时常觉得,我与阿信,就像两个同步变化的变量,在时间的函数里,共同趋向于一个更丰盈、更厚重的值。那条林荫大道,不仅长在了土地上,也长在了我们每一个亲历者的心里。

十二春秋,勤耕不辍

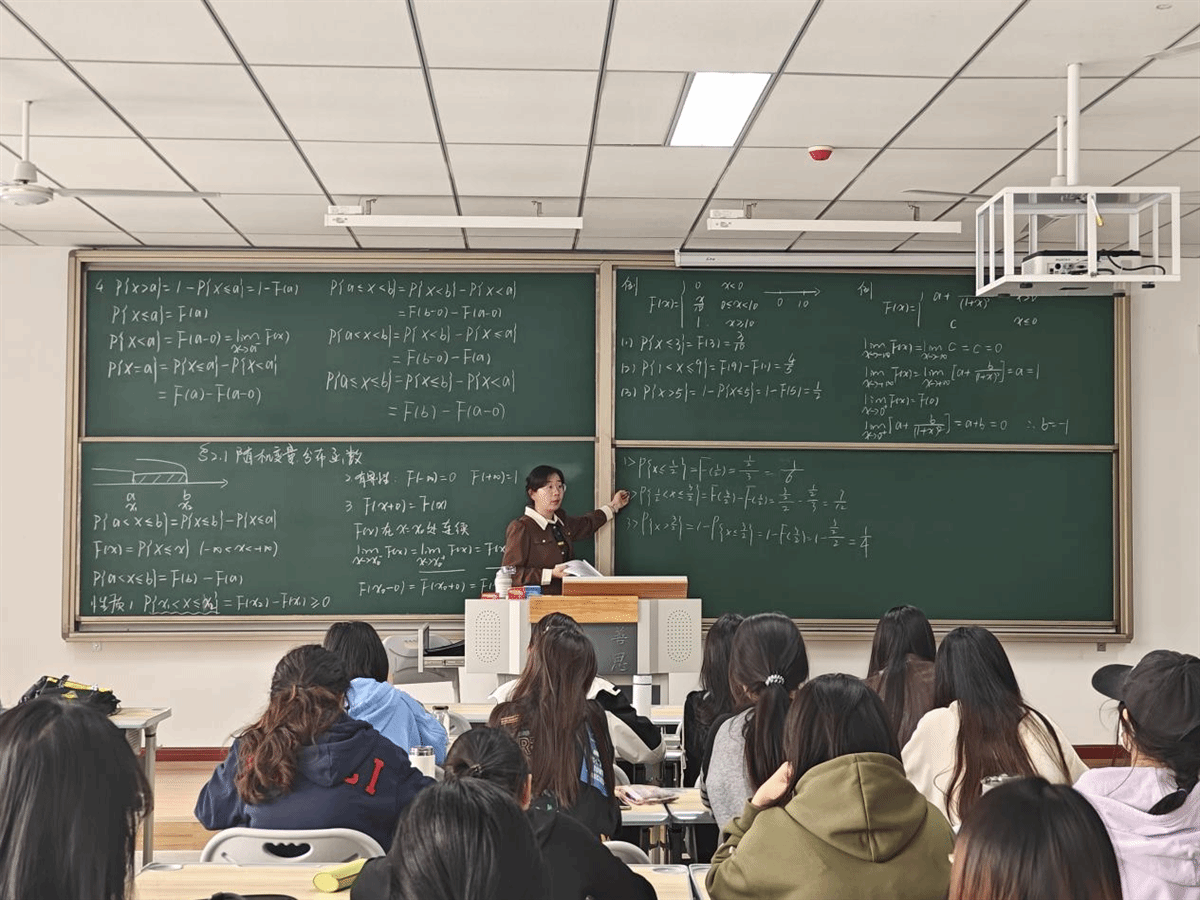

粉笔屑染白了时光,也清晰地勾勒出我教学生命的轨迹。与阿信的旅程,始于《高等数学》的宏大殿堂,那里是极限与微积分的世界,引领着新生们叩开数学王国的大门;继而穿梭于《线性代数》的抽象丛林,用矩阵与向量为他们搭建起描述世界的简洁骨架;如今,我更多地驻足于《概率论与数理统计》的玄妙天地,与学生们一同探讨不确定中的规律,感受随机之美。

这几门课程的转变,恰是我教学认知深化的缩影。初登讲台时,更专注于知识的精确传递,像一个严谨的工匠,力求将每一个定理、每一道证明都打磨得棱角分明。然而,年复一年,从学生们时而困惑、时而恍然的眼神中读懂了,比传授解题技巧更重要的,是点亮他们的思维。尤其是在面对《概率论与数理统计》时,那种源于直觉的“赌徒谬误”,或是面对大数定律时的将信将疑,让我深刻意识到,数学教育绝非简单的知识灌输,而是一场与固有思维习惯的漫长博弈。

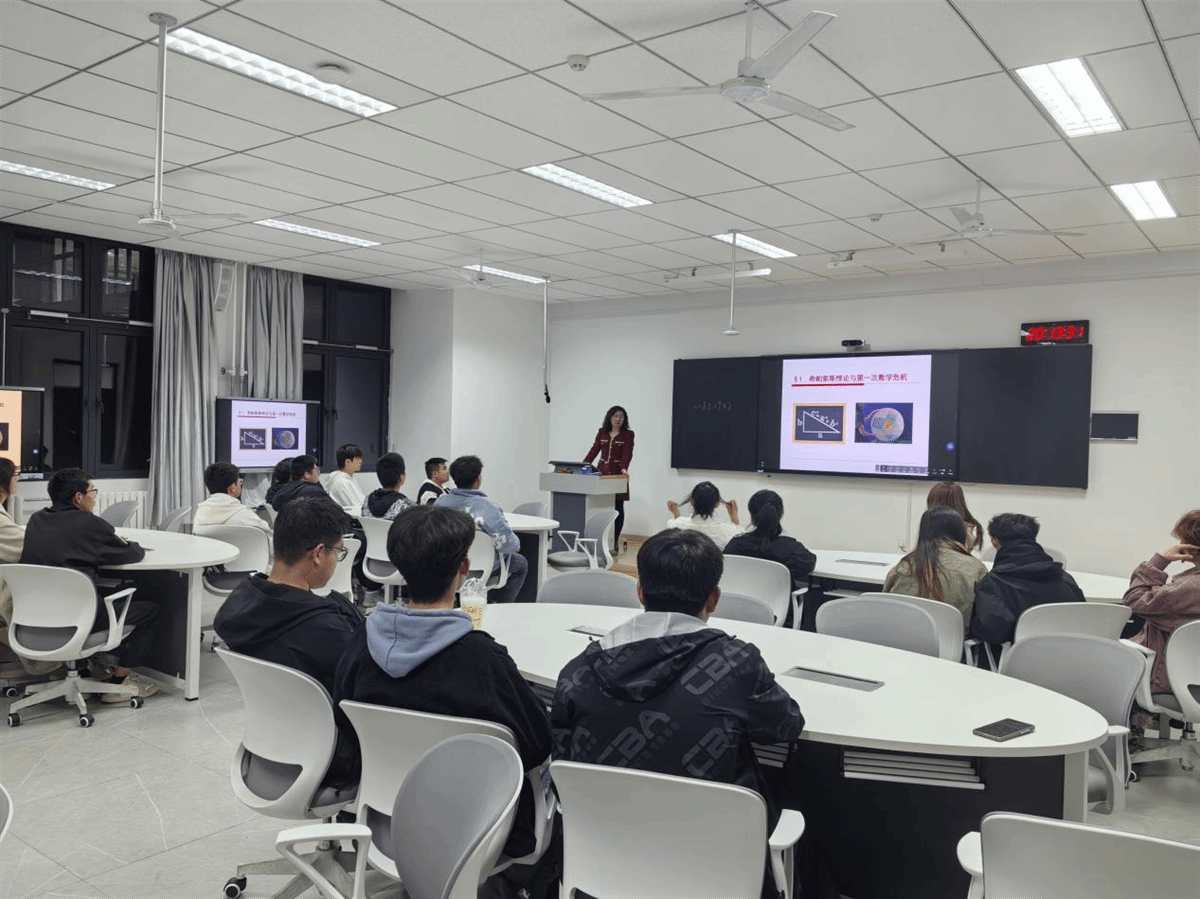

2024年,当承担起新生研讨课《数学的思维与智慧》时,我的教学理念已然不同。在这门课上,我刻意淡化了复杂的演算,与学生们围坐,从“哥尼斯堡七桥问题”聊到人工智能的决策,从“囚徒困境”谈到社会生活中的纳什均衡。让他们懂得,数学并非高高在上的真理汇编,而是一种观察世界、剖析问题的“眼光”。它教会我们,在混沌中寻找秩序的逻辑,在复杂问题面前保持冷静与理性。

这十二年,我从一个知识的传授者,慢慢成长为学生思维路径的开拓者。当学生们开始用“随机变量”的视角理解生活的不确定性,用“数学期望”来衡量选择的代价时,黑板上那些看似冰冷的公式,已悄然化为了他们理解世界的一种温暖智慧。这条路,我仍在路上,并将满怀热忱地继续走下去。

跨界探索,奔赴未来

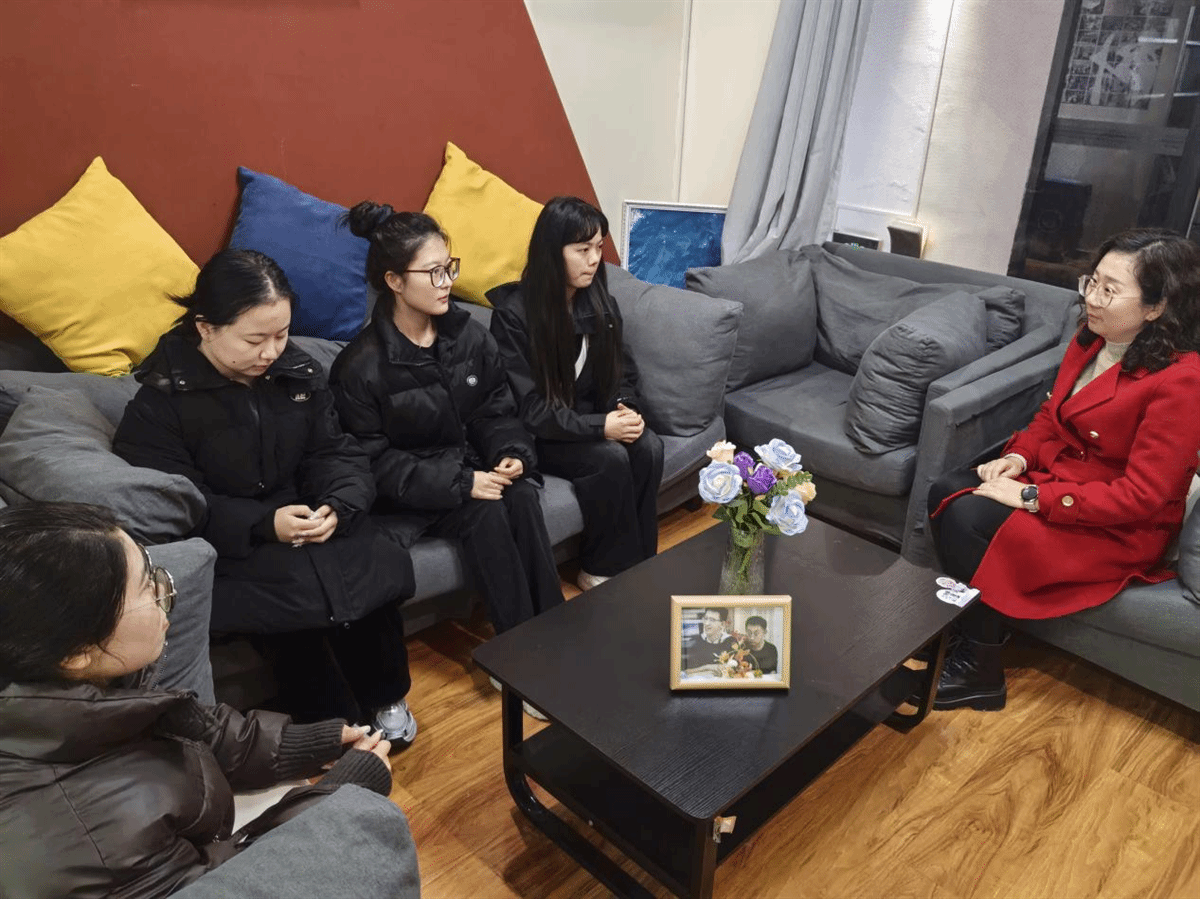

阿信是山西唯一推行全生异科导师制的大学。我深知,异科导师这份工作的核心不仅在于了解学生,更在于自身的持续成长。唯有努力提升自我,以身作则,才能真正与学生建立联结,在他们需要时给予恰如其分的引导,赢得他们的信任,最终将他们培养成全面发展的“完整的人”。

时光荏苒,回首在商务英语学院这四年,我常感慨于命运的奇妙安排。一位数学教师,踏入弥漫着语言魅力与商业思潮的领域,最初的疑虑犹在耳边:我的理性逻辑,能在这片人文沃土中激起回响吗?一路走来,并非独行。学校常态化的导师培训与优秀同侪的倾囊相授,为我点亮了前行的路灯。

在线上相伴的日子里,用文字和影像记录下特殊岁月中的点滴成长,也在彼此的督促中共同学习、进步。随着线下重逢,通过一次次手工、谈心与游戏,让我逐渐读懂每位同学独特的个性与光谱般的多彩。时光流转,毕业的钟声渐近,工作重心也随之聚焦于他们最关切的未来方向——无论是考研冲刺、考公备战,还是职业规划与就业选择,我都陪伴在侧,与他们一起梳理困惑、拆解难题,用细致的支持和专业的建议,为他们前行的道路铺就一块坚实的基石。

四年的探索与实践,给出了远超预期的答案,我们共同解锁了无数珍贵的“成长瞬间”。从这群活力四射的年轻人身上,汲取了语言的感性与视野的多元,让我的世界更为开阔;他们也在我的陪伴下,逐步构建起理性的思维框架,变得愈发沉稳与睿智。我们之间,是一场真实的“教学相长”,早已超越一份简单的工作,化成一场持续“解锁新可能”的精彩旅程。

站在执教十二载的六扇门前回望,与信院的故事是书页间不断生长的温暖与力量;抬眼望向未来,我仍愿以讲台为舟,以热爱为桨,在传道授业的航程里继续与信院并肩,陪一届又一届学子奔赴山海,也见证这方育人沃土绽放更璀璨的光芒。

学生有话说:

“离别在即,千般不舍萦绕心间。纵有万语千言,最终凝作一句:谢谢您,我敬爱的老师!这两载春秋,作为您与班上11位同学之间的桥梁,每周准时完成您交付的任务,组织同学们积极参与您布置的活动,已成为我大学生活中最珍贵的仪式感。在我个人陷入迷惘、对未来举棋不定时,您总会适时邀我谈心,用温暖睿智的话语为我驱散迷雾。成长从来不是孤独的远征。是您让我领会,认真对待每个细节就是对责任最好的诠释,真诚沟通方能凝聚人心的力量。我将怀揣您赐予的智慧与勇气,在更辽阔的天地间笃定前行。无论行至何方,我都会铭记,在信院的岁月里,曾有这样一位老师,以她的耐心与智慧,如灯塔般照亮我前行的路。”

——英语(专升本)2401班 亢慧贤

“2025年的9月,我怀着对概率论的忐忑走进6教401程艳老师的课堂,既担心学不懂又期待知识的滋养——那是我第一次听程老师讲课。程老师没有一点‘硬核理科’的距离感,她就像个耐心的学姐,常常把复杂的概率模型拆解成生活里的抽奖、抛硬币案例,带着我们推导公式,一遍遍帮我们梳理解题思路。如今回想起来,程老师在黑板上推导贝叶斯定理的专注、举着骰子讲解古典概型的生动、课后给我们答疑时的细致,依然清晰如故。她身上那股对数学的严谨、对教学的热忱,像一把精准的标尺,丈量着我们在概率论知识里的每一步成长,也让当时的我对这门曾经畏惧的学科,多了一份实打实的兴趣与信心。”

——电气2401班 王天皓

供稿:数理教学部