通识教育的使命是唤醒并点燃学生,是给予学生足够的创新素养和能力去应对未来的变化与挑战。着眼当下与未来,学科之间广泛交叉又普遍联系,以知识协同、互为负熵、融合发展、共唤卓异为要义的跨学科思维成为通识教育的题中之义,更是必由之路。早在十年前,当远景学院作为我校通识教育的第一颗火种燃烧时,我们就开始思考跨学科素养对未来人才培养的必要性,明确将“跨专业、跨学科意识”列为人才培养的七点要义之一,并着手尝试研发跨学科团队教学项目。在奋楫十年后的今天,以高校跨学科社会创新课程联盟为纽带,我校通识教育的跨学科课程建设理念与成果终在全国各地众多有志于教学创新并在人才培养理念方面做出转变的高校和教师中,获得了回应与认可。

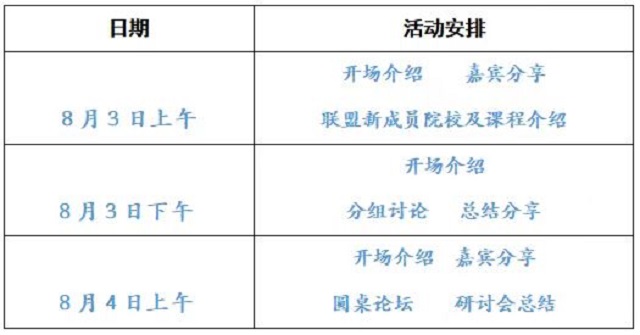

8月3日-4日,由西交利物浦大学发起的高校跨学科社会创新课程联盟2022年度项目启动会议举行,我校校长助理陈春苗副教授携远景学院、通识教学部相关课程负责人、教师代表出席会议,应邀分享了我校通识课程跨学科团队教学的建设经验。

亮剑:跨学科课程建设经验分享

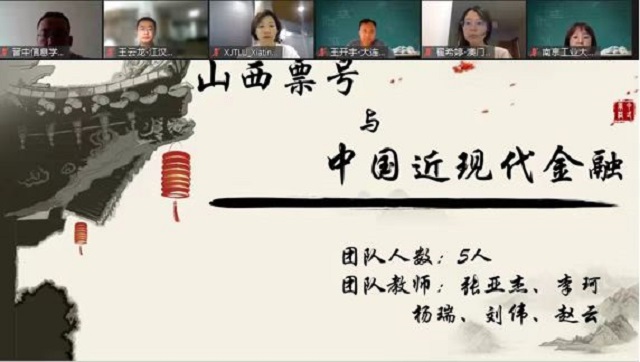

在课程建设经验分享环节,校长助理陈春苗副教授首先介绍了我校通识课程跨学科团队教学的整体情况。陈校长指出我校从远景学院、通识教学部成立之初,我们就开始思考跨学科素养对未来人才培养的必要性,并着手尝试研发跨学科团队教学项目。截至目前,共研发出包括“文化差异与跨文化交际”“中国哲学智慧”“山西票号与中国近现代金融”在内的十余门跨学科团队教学课程。

接着陈校长以课程负责人的身份向与会代表介绍了我校学科跨度最大的课程“文化差异与跨文化交际”。她巧妙地将该课程跨学科团队教学项目的研发思路概括为5点:“根植地方,洞悉需求,紧扣脉搏践行使命”“三校联动,互为负熵,协力构建跨校团队”“思想融汇,知识协同,扎实推动课程转型”“集群共筑,文化为基,合力助推能力提升”“课程为核,实践为翼,交互实现培养目标”。在此思路助力下,课程教学团队浇灌出丰硕成果:于2021年5月发起并主持应用型高等院校大学生跨文化能力培养研讨会;于2021年12月应邀参加第十七届中国跨文化研究年会并作报告;基于课程教学实践申报的 “基于递进——交互模型的大学生跨文化交际能力培养路径研究”成功立项山西省高等学校教学改革创新项目,并有数十篇聚焦大学生跨文化能力培养的教研教改文章见诸学术期刊。

通识教学部张素英老师以“让中国哲学智慧点亮学生的生命之路”为题介绍了“中国哲学智慧”课程的跨学科社会创新情况。张素英老师从跨学科教师团队组建、跨学科课程内容设计、对分课堂的实施、四个课后实践平台的建设介绍了“中国哲学智慧”一课的整体情况。

通识教学部张亚杰老师介绍了“山西票号与中国近现代金融”的课程建设情况。张老师指出,该课程是我校极具山西地方特色的一门校本通识选修课,经过几个学期的打磨,取得了些许成绩:先后与乔家大院、渠家大院、曹家大院签署了晋商游学实训基地;线上线下混合式教学;过程考核和结果考核并重等等。

叩问:在分组讨论中寻求解决方案

为解决不同高校教师在跨学科社会创新课程建设过程中遇到的难题,会务组将与会教师分为不同的小组,请大家就课程实施中遇到的困难和问题向其他小组成员寻求解决方案和建议。

在跨学科课程评价的专题讨论中,远景学院高洁老师介绍了我校集合了三校四区通识板块优秀教师主讲的跨学科通识课程“文化差异与跨文化交际”的考核情况。她谈到,该课程以教师团队知识协同为特色,以反向设计构建课程内容,精细化过程考核,以70%的过程考核比重为亮点,经过教学实践,受到广大师生的高度赞扬,并逐渐在该领域取得瞩目成绩。她建议要多校共同交流,努力搭建聚焦学生能力成长的评价体系。

针对有老师提出如何更好地激发学生对于跨学科社会创新类课程的学习热情的问题,通识教学部张晶晶老师分享的我校调动学生学习通识课程积极性的做法,如优化教学内容、开辟第二课堂、举办相关赛事、颁发通识教育证书等,得到了同一小组同仁的肯定与赞扬。

在“课堂效率与学生积极性”主题讨论中,通识教学部赵云老师向小组成员分享了我校通识教学部在课程教学与实践中的经验,通过过程考核与期末考核的设计,激励学生的学习积极性,同时搭配已有“设计感”的课程与考核内容,进一步提升学生的参与感。

求索:圆桌论坛确定资源建设方案与行动计划

在圆桌讨论环节,会议主要讨论了跨学科社会创新课程的“视频课程内容优化”“教学培训体系”“学生案例库”“导师库的创建”等问题。

通识教学部张素英老师和远景学院杨丽佩老师在圆桌论坛中共同参与了议题“跨学科社会创新视频课程的内容优化”的讨论。针对课程设计的问题,张素英老师从“中国哲学智慧”的课程设计入手,提出将课程内容进行专题化设计体现课程的时代性、通过对分课堂实现课堂翻转、通过课后实践培养学生社会问题处理能力的设计方案。杨丽佩老师则提出应从学生反馈的视角进行课程内容和方法、工具的设计思考。

通识教学部赵云老师在“跨学科创新课程导师库创建”的圆桌论坛中介绍了基于“山西票号与中国近现代金融”课程的导师库建设案例:即通过校企合作协议与实践教学基地的建立,学校以客座教授的形式为学生提供知识服务,同时通识教学部也对企业员工进行深度的文化素养培训,建立双向的“教学导师库”。

会议上,我校与会教师代表分享的我校跨学科社会创新课程的建设经验与做法引发与会专家学者、同行们的关注和讨论,而我校前瞻性的办学理念,极具特色的通识教育模式,为其他院校的跨学科课程建设提供有益的借鉴,为深化集团通识教育教学改革打开了新的视野。

高校跨学科社会创新课程联盟旨在联合已经在教学创新和人才培养理念方面做出转变的高校和教师,共同帮助学生从以知识和考试为导向的学习转变到以解决社会中存在的实际问题为导向的学习理念,跨学科、跨区域、跨学校打造提升学生社会创新素养和能力的社会创新课程体系。我校以“文化差异与跨文化交际”“中国哲学智慧”“山西票号与中国近现代金融”3门跨学科通识教育课程成功加入该课程联盟。

(通识教学部供稿)