王森,男,1999年出生,山西省长治人,经济与管理学院国际经济与贸易专业2021届毕业生。作为一个文科生,成功就职于百度集团网盘技术部,担任测试开发工程师,王森付出了巨大努力,经历了脱胎换骨的提升。这一切,都源于校内一次失败的应聘演讲。

入职百度公司的第二年,我在了部门升职会上,靠着清晰的表达呈现自我优势,顺利PK掉一众不乏元老级别的同事,顺利拿到了晋升名额。

谁也不会想到,就在四年前,我还是一个非常社恐的人,习惯了躲在角落里默默无闻。巨大的变化要从大三下学期加入双体说起。

失败的面试

记得是在大三的“职场关键能力”课上,好几个同学分享了在双体的学习经历:学生上手勤实战、导师带队打比赛,全企业化管理、企业真实环境、优秀师资……这一切都让我耳目一新。最吸引我的是高就业率,还有很多学长学姐都进入了百度、腾讯、阿里、小米等大厂工作。这让一直“随大流”的我,第一次有了想要加入的冲动。

我是文科生,软件技术是短板,跟理科生竞争难度很高,我只能没日没夜地疯狂学代码。然而,在短短半个月的准备时间里,任凭我再努力,也是啥也学不深、学不精,根本没办法跟计算机类专业的同学相比。

面试时,我极度紧张,回答问题磕磕巴巴,果不其然被刷掉了。沮丧之余,我倒有些坦然:总归是准备仓促,不如等下一次机会,我一定在编程方面下苦功!

双体的老师也鼓励我:“我们面向全校招生,不仅要培育精湛技术,也培养优秀职场能力。你的技术和非专业学生相比已经很优秀了,只要在表达方面继续锻炼一下,就符合我们的标准了,下一期等你来!”

从小到大,我几乎从来没有在人前表达过自己的观点。只有一次是中学时参加了奖学金竞选,虽然发言稿准备得很用心,内容也背得滚瓜烂熟,但一登台,看着黑压压的人群,我浑身就颤抖不已,稿子内容也像灰尘一样,被风吹散。我简单说了两句开场白之后,演讲就开了天窗,结果自然是以失败告终。

这次失败再现,激起了我强烈的不服气:难道真是性格使然,无法更改吗?

“是时候做出改变了!”我暗暗给自己鼓劲。

“有点人情味了”

做决定容易,破圈儿却需要太大的勇气。

公开演讲困难,我就先从主动跟别人说话开始努力,逼自己从身边同学开始:今天不想去食堂,就麻烦别人帮我捎一份;明天朋友从外地过来,就麻烦他帮我带家乡特产。求人就要开口,一来二去的,本以为大家会反感,没想到他们却说我“王森有点人情味了”。

得到正向反馈,我再接再厉,小到朋友聚餐大到班级活动都见缝插针地主动发言,其中有过举手了却说话前言不搭后语的出丑,也有因发言啰嗦用时过长丢过人。但,更多的却是在一次次经历后的反思和总结。我发现说的越多,思考越缜密,逻辑思维就越清晰;如果不怕出丑,状态会更放松,表达也就更加流畅。

终于有一天,我在发言之后,收获了大家发自内心肯定的掌声。

原来,一个敢于自信表达的人,真的会让人看起来更有气场。

大四第一学期,我信心满满再次报名了双体选拔。和老师预测的一样,这一次我成功了。

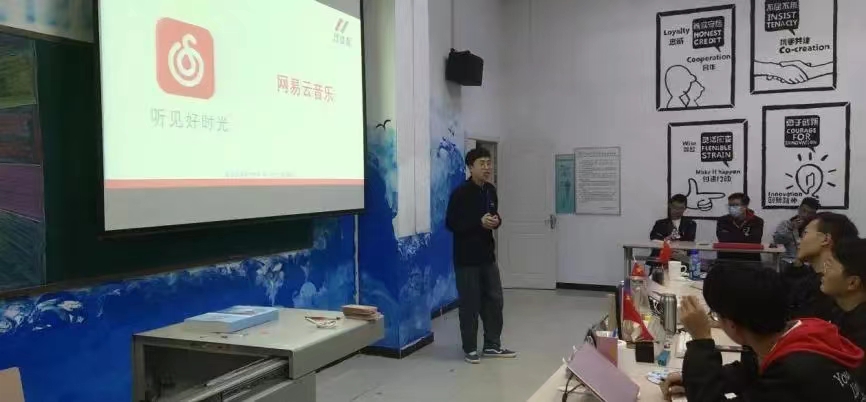

进入双体后的第一次挑战很快如期而至,要求参加“与软件有个约会”,每个人都要登台演讲。我心里有些怯,面对全体师生,我能说好吗?但之前耗费半年时间建立起来的自信,又在不断给我鼓劲:与其想着可能失败,不如实打实地干一场。

我把一切担心放下,把注意力集中到软件的分析与剖析上,然后反复修改发言底稿,甚至设计怎么遣词造句才能更通俗易懂又幽默风趣。

上台之前,我强压下紧张和兴奋的心情,不停地告诉自己:勇敢一点!

指导老师察觉到了我的情绪,笑着拍我的肩膀:“是不是又紧张了?你已经有了很大进步了,来参加双体面试的时候,你的表现就让我刮目相看,现在,正是你再次证明自己的时候,别怕,你很优秀!你看看其他选手,大家都站在同一起跑线上,心情估计都一样。好好调整,没关系,你可以的!”

我抬头看向备战区,发现有些选手也在紧张地搓手,我心里放松了好多:都是第一次在双体展示自己,没什么好怕的!

这种心理暗示果然有用。我站在台上,深吸一口气,按部就班地讲解早就准备好的PPT,从最初的表达略显生硬,到逐渐找到状态,开始把分享当成了一种愉快的体验。

活动结束,我感到前所未有的轻松和满足。

从那以后,我更加积极地参与各种活动,每一次的经历都让我收获颇丰。我学会了用心去聆听他人,也学会了坦然地表达自己。

唯一的升职加薪者

在双体学习了4个月后,我写代码的水平得到了很大提升,当然,提升更大的,是我的沟通表达能力。我感觉,我已经和之前的自己判若两人。

毕业那年,我成功入职百度,担任测试开发工程师。和我同期进入面试的,不乏一些名校毕业生。当然,这吓不到我,面试时我将自信沉稳的一面呈现出来,谈技术、谈职场一点儿也不怯场,看到面试官脸上的微笑,我知道我成功了。

入职之后忙忙碌碌,我所在的部门是一个数字化的世界,大家生活在一个充满代码和算法的迷宫里。我深知,即使只是一名普通的程序员,单单依靠编程技能也是不够的。在这个信息纷飞、竞争激烈的时代,表达能力是否出众极有可能成为区分胜负的分水岭。因而,在工作过程中,我不满足于简单的邮件或代码注释,主动参与团队讨论,分享自己的见解和想法。

入职一年的时间里,我继续大学的锻炼模式。我觉得,公司组织的技术分享会是一个最好的锻炼机会。每一次会前,我都会考虑怎么用最简洁、清晰的语言,来解释清楚复杂的技术概念,让不懂技术的人也能轻松听懂。思维导图、逆向推理、找人验证,能用的方法我绝不漏掉一个。

十几场实战下来,我不仅能习惯了站在舞台中央的感觉,更能用短短几分钟概括出复杂的技术架构,撰写出简洁而富有逻辑的报告,同时文中还时常会穿插一些幽默小故事,让一些技术问题变得生动有趣。

许是看到了我在技术和表达上都还算有点出众吧,在我入职第二年的部门升职述职会上,部门主管推荐了我。

我知道,机会来了。这一年,一同参加升职会的人数大幅上涨,僧多粥少,谁能晋升,大家都在暗地里较劲儿。我对自己有信心,经历了几年的锻炼提升,我已经不是那个遇人躲闪、张口露怯的毛头小伙儿。晋升与否,领导来做决定。我能做的,就是认真梳理这一年来自己的工作,全方位展示成果,客观真诚说明不足,合理分析如何改进。

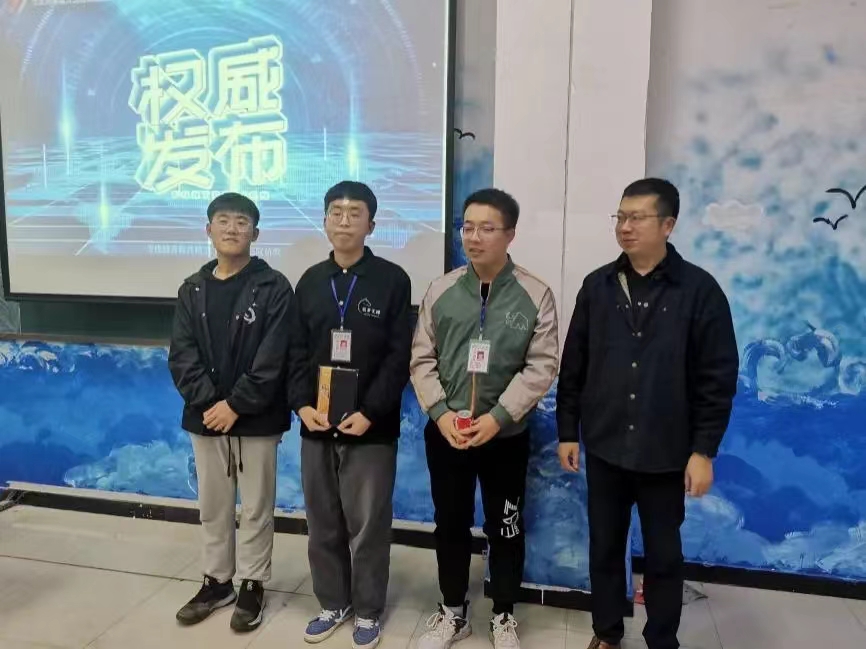

不太熟悉的舞台,却是熟悉的心态。述职会上,我像一名技术演说家,真诚地讲述了入职以来的种种。自信、流利、中肯,是大家对我的一致评价。不出意料,我PK掉了一些元老级别的同事,顺利拿到了唯一的一个晋升名额。

成功晋级后,我一直在想,如果没有信院双体的那些历练,我不敢想像今天的我会在哪里,不敢想像那个极度自卑不善言谈的自己会有今天的成就。当我坐在属于自己的办公桌前,为今天乃至未来一周、一个月、一个季度甚至一年做着规划时,感觉周围频繁的讨论和行色匆匆的脚步,仿佛又回到了三年前充满朝气的校园。