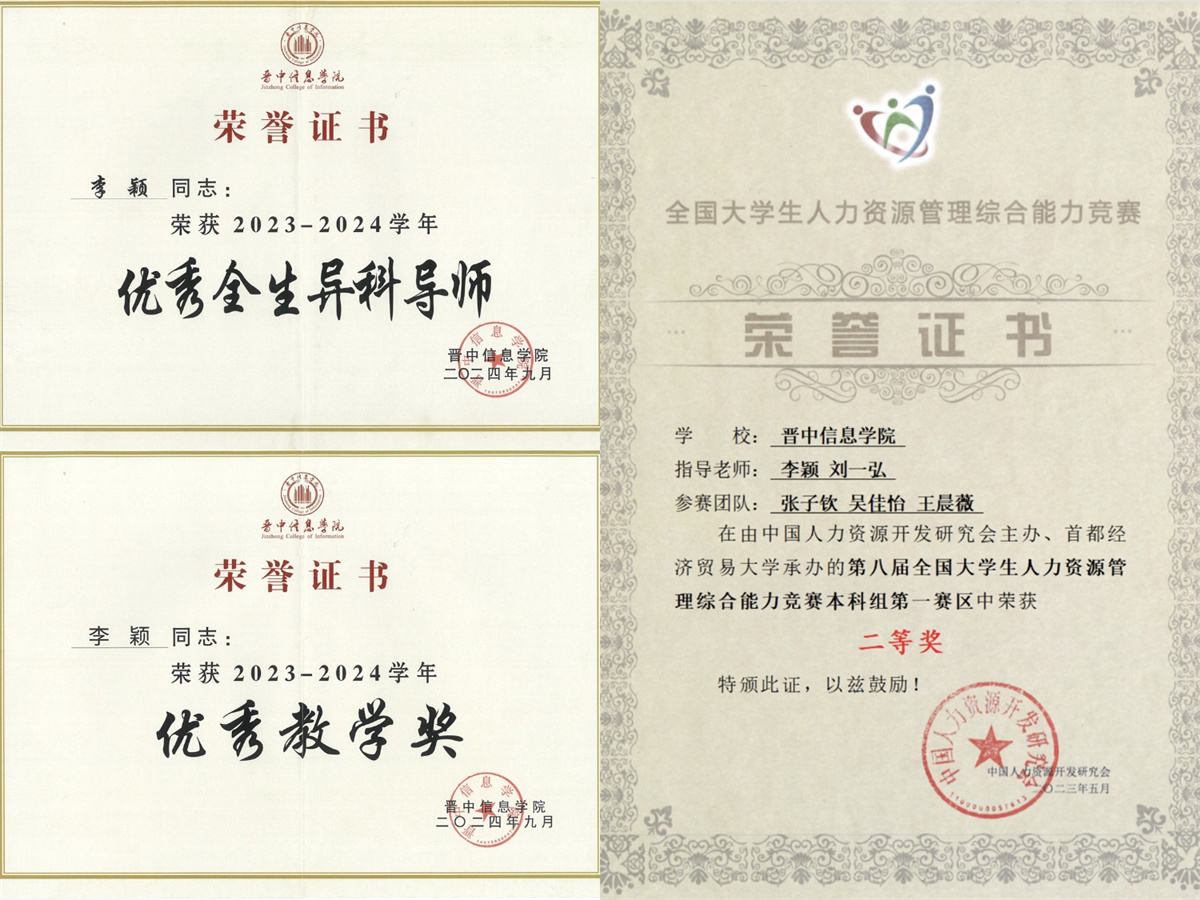

编者按:李颖,男,中共党员,晋中信息学院淬炼·国际商学院教师。任职期间,发表学术论文8篇,主持或参与省级及以上课题项目5项,出版学术著作3部。在职期间曾多次荣获校级教学优秀奖,优秀全生异科导师,校级完满教育先进个人,校级新闻宣传工作先进个人等荣誉称号。

十二载光阴荏苒,晋中信息学院的晨曦与暮色中,我以不同身份写下与教育同行的诗篇。辅导员、校媒人、专职教师——每一重角色都像一扇窗,让我窥见教育最本真的模样:是志愿服务中学生眼里的灼灼星火,是校媒笔尖下流淌的青春印记,是讲台上法律案例与笑声交织的共鸣。那些深夜伏案的咖啡凉了又续,那些为一句文案反复推敲的倔强,那些被学生成长照亮的瞬间……它们琐碎如尘,却聚成星河。教育从不是宏大的叙事,而是无数微光的相映,而我何其有幸,成为这星河中的一粟,与千名学子共赴一场关于热爱的远征。

辅导员篇·我与信院的故事:在琐碎中点亮星光

凌晨的办公室,键盘声与蝉鸣交织成辅导员的工作底色。桌上是半凉的咖啡和“饥饿24小时”志愿服务的第十版策划案——这是我在信院的第3年,也是与创意“较劲”、与学生共成长的寻常一夜。

从质疑到共情:一场公益的破茧

“让学生饿24小时?太极端了吧!”2015年秋的班委会上,我的提议引发激烈争论。面对质疑,我带着学生骨干梳理痛点:公益如何避免说教?如何让年轻人在参与中真正共情?

那周,我们“钉”在教室后排头脑风暴,最终打磨出“饥饿24”的核心逻辑:用“体验”替代捐款,用“社交传播”打破圈层。线上发起微博话题#体验饥饿24,你敢吗#,拍摄学生“饥饿日记”短视频;线下联动支付宝“蚂蚁森林”,每省一顿饭便为阿拉善种一棵梭梭树。为让活动“有温度”,我拉着班委反复演练话术,甚至设计“饥饿证书”——参与者可写下感悟,贴在食堂玻璃墙上。

13万人的共鸣:微光如何燎原

活动启动当天,我举着手机跑遍宿舍楼,沙哑着嗓子解释规则。会计班的潘斌嘟囔:“李老师,您比外卖小哥还拼!”三天后,#体验饥饿24#阅读量突破13万,冲上微博公益榜第26名。中国扶贫基金会的电话让我热泪盈眶:“你们让公益变得年轻而热血!”

更触动我的,是学生的转变。行管班的陶一丹在敬老院服务后哽咽:“原来我们省下的饭钱,真能换来老人的一顿热餐。”会计班的学生在大雪天冻得通红,却坚持为独居老人送菜:“老师,是您让我们相信,小事也能发光。”

在琐碎中播种:辅导员的“笨功夫”

辅导员的日常,是24小时在线的“全能选手”:深夜陪急诊学生输液,周末听失恋的孩子哭诉,甚至帮毕业生逐字修改简历到凌晨。

八年的辅导员生涯有人问我为何坚持。我想起某个寒冬深夜:学生为修改活动方案陪我加班,桌上堆满泡面桶,眼里却闪着光。那一刻,我触摸到教育的本质——不是塑造完美,而是守护每个向上的灵魂;不是追逐掌声,而是在琐碎中埋下星火。

若问辅导员的价值何在?大抵是当学生多年后回首,仍记得某场活动曾点燃过他们的热血,而我有幸做过那根火柴。又或许我很荣幸能够见证1059名学生的成长与进步。2011级营销专业的马继鹏同学,现已是中国农业大学的一名博士生,在学术的殿堂里继续深造;同专业的任雅斌同学则在太原创办了自己的财税公司,年盈利破百万,展现着创业者的风采;2015级会计专业的李佳钰、2019级会计专业的韩芃杰作为选调生,扎根基层,服务人民,用实际行动诠释着责任与担当;还有的学生选择回到母校,接过教育的接力棒,在这片熟悉的土地上继续发光发热。

校媒人篇·我与信院的故事:在光影与文字间雕刻时光

深夜的办公室,日光灯管发出细微的嗡鸣,电脑屏幕上跳动的光标像一把未落下的刻刀。我盯着刚写完的新闻稿,标题是《云端支教:跨越千里的星光》,文末署名处还空着——这是会计1904团支部的专题报道,却卡在“如何用细节传递支教老师的坚守”这一句上。学生郭博文站在我身后,攥着笔记本的手微微发抖:“李老师,环境描写真的那么重要吗?”我转身指了指窗外:“你看,现在是晚上11点,走廊的灯还亮着,楼管阿姨在巡楼。如果这篇报道只写支教老师上课,却不提他们熬夜备课时泡面的味道、深夜视频时网络卡顿的焦躁,读者怎会共情?”

这是2019年冬天的一幕,也是淬炼校媒人无数次“较真”的缩影。

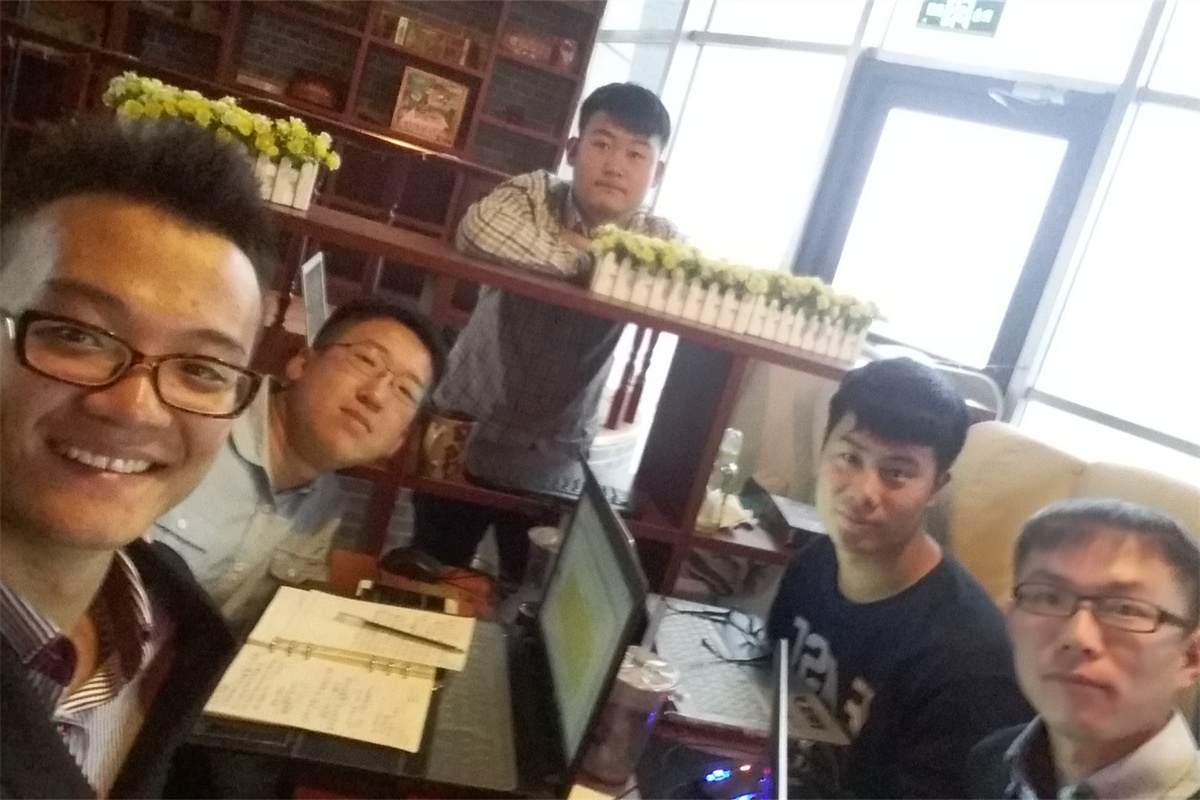

从“无人问津”到“百强校媒”:一场破冰之旅

2015年,我刚接手淬炼商学院宣传工作时,新媒体平台如同一片荒原:微信公众号粉丝不足500,QQ空间日均阅读量仅两位数,学生团队水平参差不齐。第一次部门例会,学生直白地问:“老师,发推送能加完满学分吗?”我摇头,会议室顿时沉默。

“没有功利心,才能做真正的校媒人。”我带着团队从零起步:凝练思路、重塑内容、魔鬼训练……

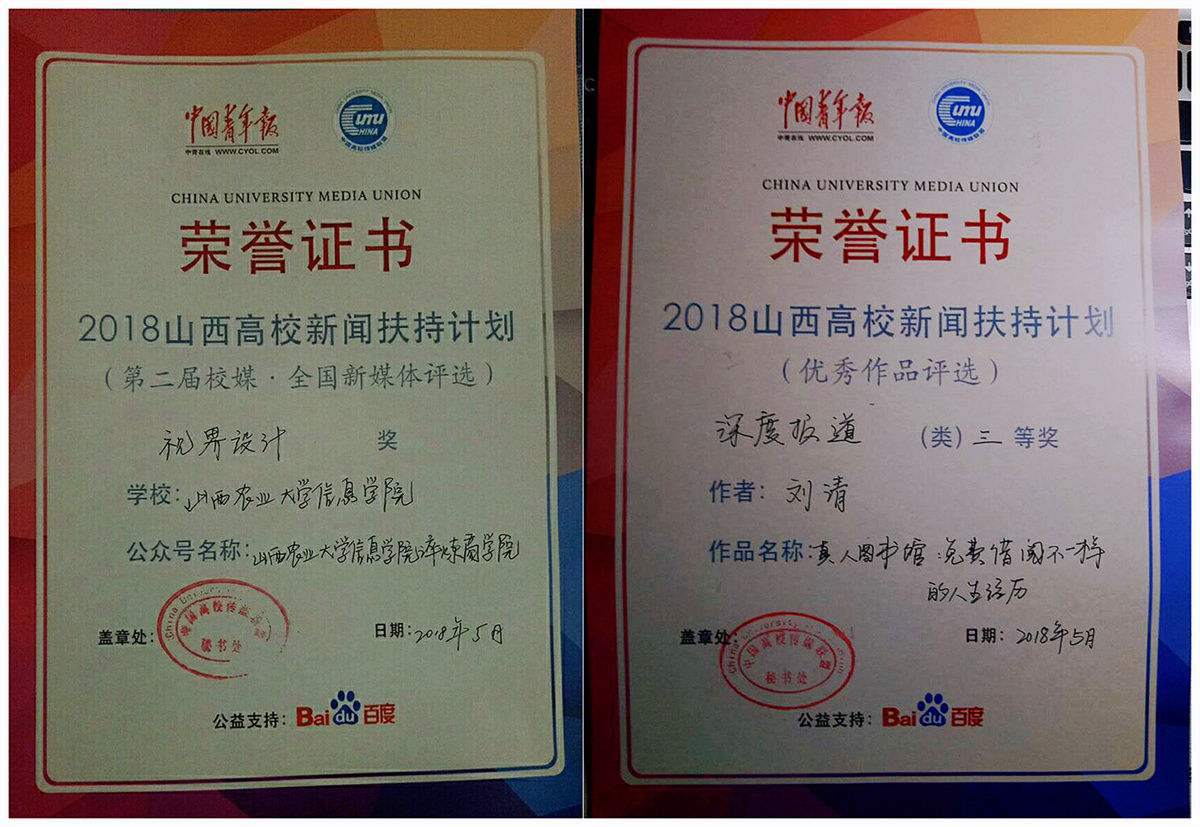

记得第一次带学生参加山西高校新闻扶持计划,我们的作品因“缺乏深度”落选。返程大巴上,团队成员刘清红着眼眶啃面包,我轻声说道:“新闻是走出来的,不是坐在办公室里编出来的。”第二天,我们扛着相机走遍校园角落,寻找校园人物的立体故事,写下《真人图书馆:免费借阅不一样的人生经历》,一举拿下“深度报道奖”。

在“生存”与“理想”间寻找平衡

2018年,抖音刚兴起时,团队内部爆发激烈争论:“做搞笑段子才能涨粉!”“我们是校媒,不能庸俗!”我带着学生分析数据:一条“淬小炼奇葩说”辩论视频点击量破万,而正经的“商科讲座实录”仅200播放。那晚,我们在办公室挂起白板,写下“流量≠价值,但价值需要流量传递”,最终敲定“严肃内容趣味化”路线——用街头采访探讨“内卷”,用情景剧演绎“职业生涯规划”,甚至将“蚂蚁森林”公益种树做成闯关游戏。

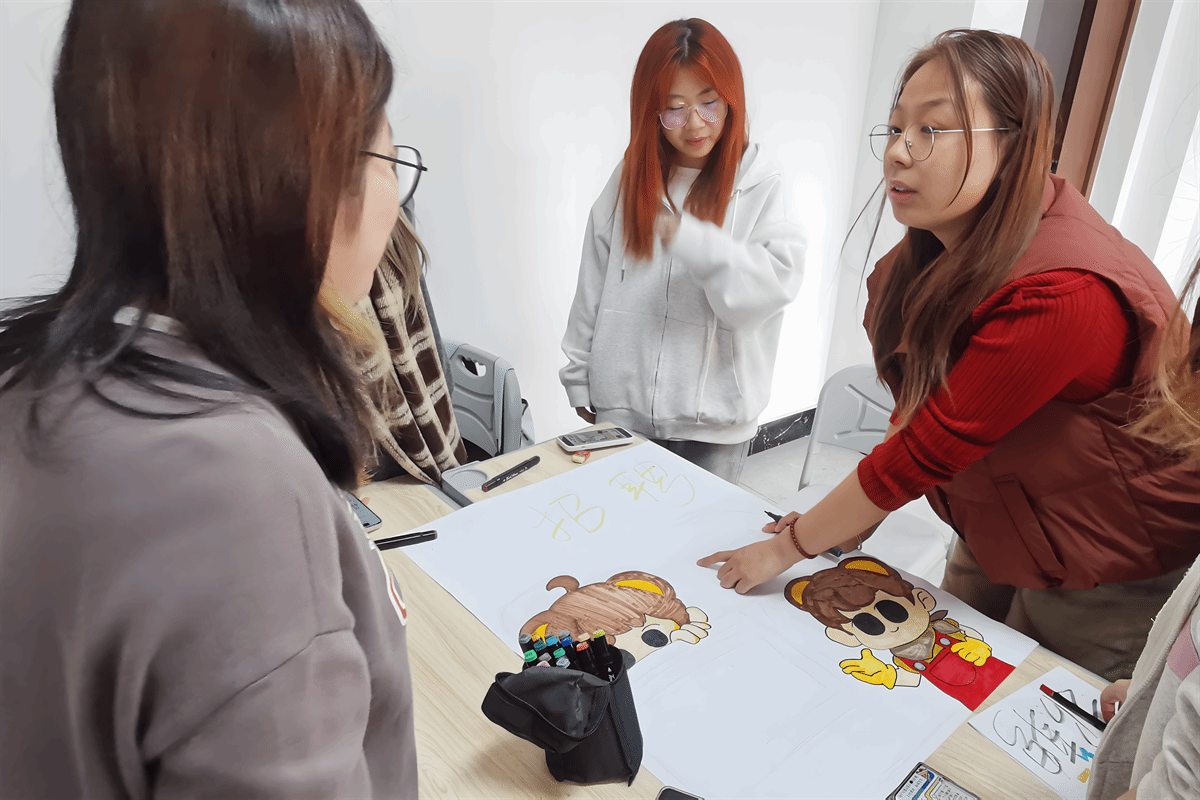

最艰难的,是带团队突破“能力天花板”。2019年筹备“全国百强校媒”评选时,美编组张曼因PS技术不足,把海报改了17版仍不合格。我陪她通宵学习图层蒙版,屏幕上跳动的参数映着她哭花的眼妆。最终,那组融合晋商文化与现代设计的推文,被中青校媒评委赞为“既有地域特色又有青春脉搏”。

从“孤军奋战”到“星光璀璨”

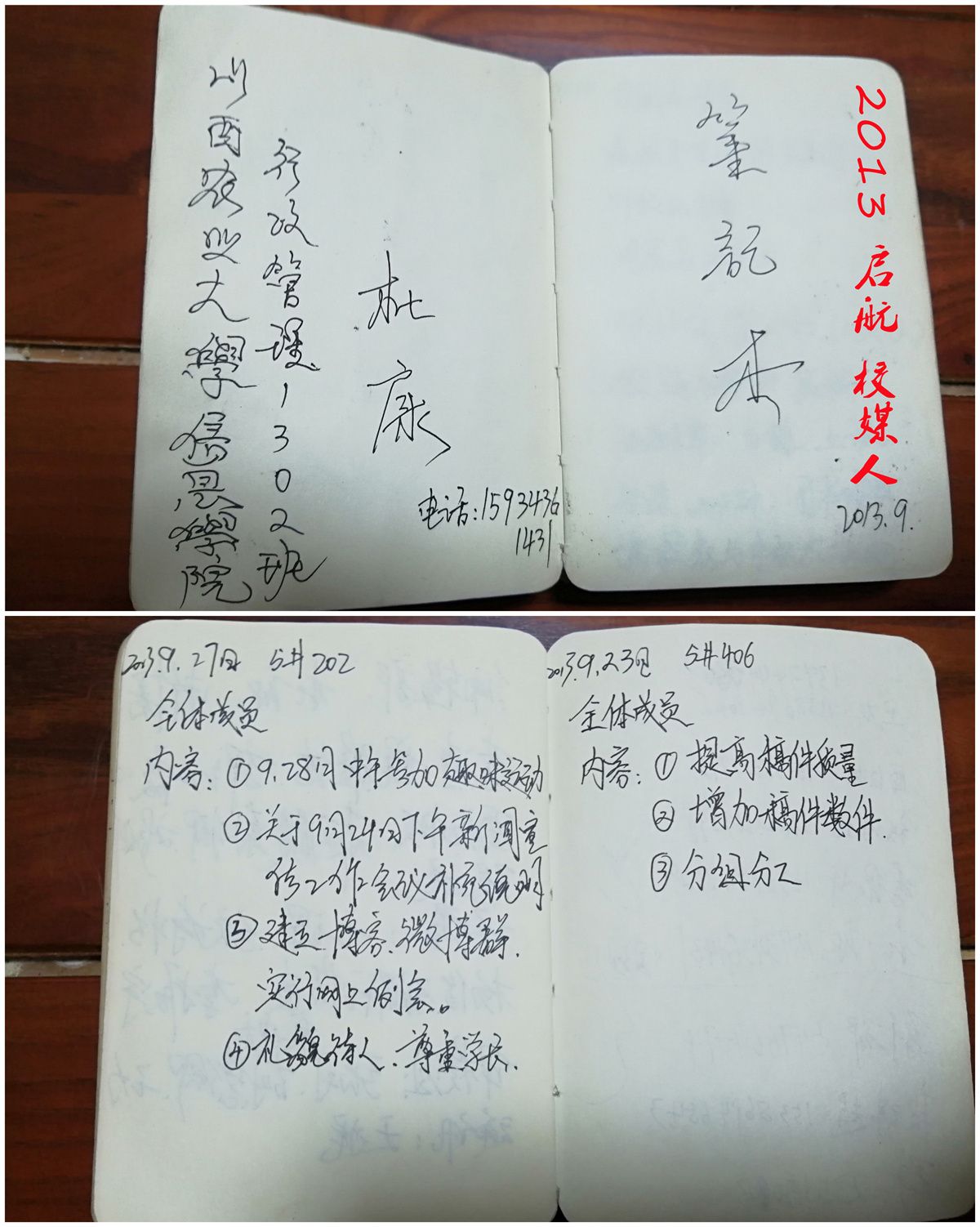

一台电脑、一盏台灯,一个故事,一个团队,就这样我们走过了七年之痒。作为淬炼校媒人的七年里,共有578名淬炼校媒人为校媒事业奋斗过、拼搏过,也为自己感动过。我也为我能成为一名淬炼人,成为淬炼校媒人而感到骄傲和自豪。7年来,虽然有过院系的更名,有过部门的革新,有过人员的交替,但每一个淬炼校媒人却秉持着一样的校媒精神,为学校的新闻宣传事业默默地付出。

2021年教师节,我收到一个沉重的包裹——里面是淬炼校媒人七年来的工作笔记复印件,泛黄的纸页上密密麻麻写着选题会记录、采访提纲,甚至还有泪渍晕开的字迹。附带的卡片上,郭博文同学写道:“您教会我们,校媒人的笔不是记录工具,而是雕刻时光的刀。”

专职教师篇·我与信院的故事:在讲台与书页间播种星光

2021年9月,当我从辅导员转岗为专职教师时,站在讲台上的手微微发颤。手中的《经济法》教案被攥出褶皱,台下60双眼睛的注视让我想起第一次带学生活动时的紧张。那天的板书写到第三行时,粉笔“啪”地折断,有学生轻笑出声——那一刻,我意识到:教学不是“输出知识”,而是“点燃火种”。

从“跌跌撞撞”到“站稳讲台”

转岗后的第一个暑假,我把自己关在家里啃教材备课。面对《经济法》中晦涩的法条,我一度陷入焦虑:如何让非法学专业的学生理解“公司法人独立责任”?如何让枯燥的《合同法》案例变得鲜活?

我选择用“笨办法”破局:

偷师学艺:每周旁听优秀教师的课,笔记记满三大本。从他们用“夫妻店”比喻公司法人人格否认制度,到用“网红直播合同纠纷”解析劳动关系认定,我逐渐悟到“生活即案例”的真谛。

重塑课堂:在《经济法》中融入“闯关游戏”设计——学生分组成立“模拟公司”,在“股权纠纷”“消费者维权”等情景剧中应用法律知识。

技术赋能:学习通平台成了我的“秘密武器”。课前发布“消费者维权”讨论帖,课中用“随机选人”功能突击提问,课后设置“法条连连看”小游戏。2023年,《经济法》课程线上互动率达98%,一名学生在留言区写道:“原来法律课也能这么‘上头’!”

竞赛场上的“师生共舞”

2023年2月,第八届全国大学生人力资源管理综合能力竞赛拉开帷幕。作为指导教师,我指导的学生团队(张子钦、吴佳怡、王晨薇)踏上了这场历时数月的征途。备赛之路充满挑战:从零起步研读竞赛规则,到深夜反复打磨案例分析;从模拟沙盘时的数据偏差争论,到实战答辩中的细节推敲,每一步都凝聚着师生共同的汗水。团队成员在课业与备赛的双重压力下,主动放弃假期,周末泡在办公室模拟练习比赛,有时一练就是一整天,常常是泡面加火腿。

功夫不负有心人,团队凭借扎实的专业素养与默契配合,在本科组第一赛区斩获二等奖。

之后指导的学生团队学科竞赛也斩获了一系列奖项。2024年4月,学生团队在全国企业竞争模拟大赛人力资源决策赛道中荣获全国三等奖; 12月,在第九届全国工商企业管理技能大赛人力资源决策赛道中,再次斩获全国三等奖。当课堂理论在仿真商战中淬炼为决策能力,当个案分析升维为系统性战略思维,每一次赛事复盘形成的教学案例库,每一份数据分析报告转化的科研素材,都在持续赋能人才培养和自我成长。

写在最后

12年的信院职业生涯,从风华正茂到三十而立,到即将四十不惑;从辅导员到校媒人,到专职教师;虽然工作角色在变,但不变的是对教育的初心和热爱。回首过往,每一步都走得坚实有力,那些与学生相伴的日子、为教学钻研的时光、在岗位上拼搏的岁月,都化作了深深浅浅却无比清晰的脚印。未来,我仍将坚定地在教育之路上阔步前行。我始终相信,每一次与学生的交流、每一堂精心准备的课程、每一个为教育事业付出的瞬间,都有着独特的意义,都将成为我教育生涯中不可或缺的注脚,每一步都算数。

著名学者党晟先生在《谈学习》一文中提到:“我所说的‘骄傲’,意味着对自己期许甚高,不迷信,不盲从,敢于思考也敢于表达,甚至敢于挑战权威,而最为重要的是,在任何情况下都不会丧失对自己的信心。所谓‘年少轻狂’,这种昂扬的精神状态,恰是青春年华焕发的异彩。”最后,我想把这段话送给自己,也送给我曾带的1059名学生,愿他们在未来道路上越走越远!

供稿:淬炼·国际商学院