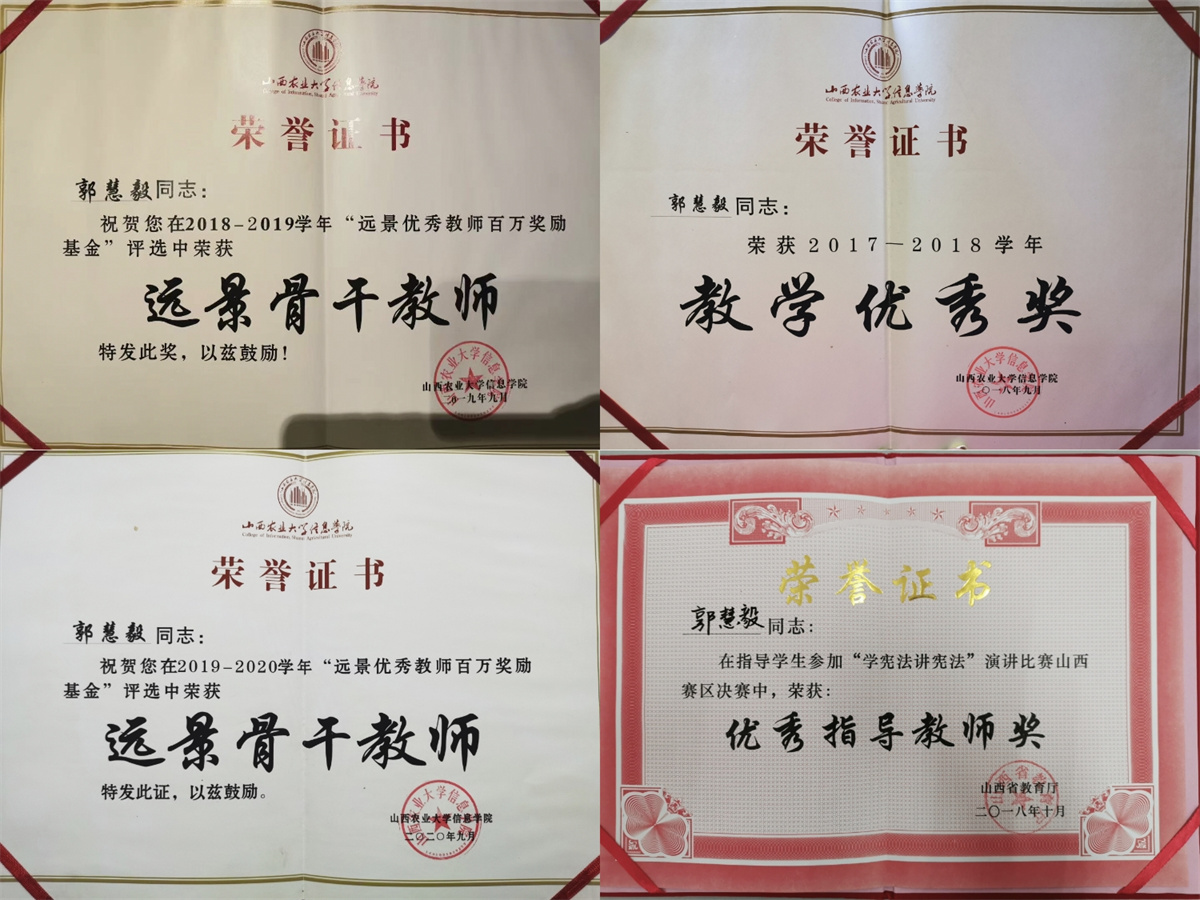

编者按:郭慧毅,女,中共党员,副教授,马克思主义学院教师。2012年7月毕业于黑龙江大学,同年8月入职晋中信息学院,主讲《思想道德与法治》、《中国近现代史纲要》、《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》、《形势与政策》等课程,2016年赴美国北伊利诺伊州大学进行国际交流访学。工作期间,发表论文十余篇,主持省级课题5项,负责一门省级一流课程的建设工作,同时为首批全生异科导师。曾多次获得校级“远景骨干教师”“教学优秀奖”“优秀共产党员”等荣誉。

拿到这个命题作文,自己久久未能提笔,13载的信院时光,充斥了我现在39岁年华中三分之一的时间,信院已经成为“我是我”这个“论点”的一个非常重要的“现实依据”。

阅己——执卷启程赴杏坛

回首我与信院的故事,是一个“阅己”的过程。

我与信院的初次邂逅,定格在2012年4月1日——那条面试成绩公示映入眼帘之时。那一刻,我仿佛窥见了未来的轮廓:自己极有可能成为一名大学老师。可偏偏这天是西方愚人节,我如同着了魔一般,反复点开又退出公示链接,满心都是不安,既怕是自己看花了眼,又惶恐在这特别的日子里被命运开了个玩笑。这,便是我与信院缘分的开端。

当我在2012年的夏日拿起《思想道德与法律基础》这本书准备备课时,脑海中浮现出第一句话便是:大学之道,在明明德,在亲民,在止于至善。时至今日,每一次带大一新生时,我都会把这句话分享给学生们,虽然彼时大学与现在的大学相距甚远,但是我相信学习知识这一点即使跨越千年,依旧可以同频共振。这句话回答了学习应该是怎样的,通过学习学生应该达到怎样的状态,而作为教师便是这两者之间的桥梁。记得2013年秋季迎新生时,学校图书馆台阶有一个用花盆摆放的造型,造型中间是一个大大的“梦”字,在梦的两边有蝴蝶般的翅膀,我一直相信学生必定是带着梦想与憧憬来到晋中信息学院的,作为教师,应当用知识充实他们飞翔的羽翼,助力他们在未来可以翱翔在更广阔的天空。

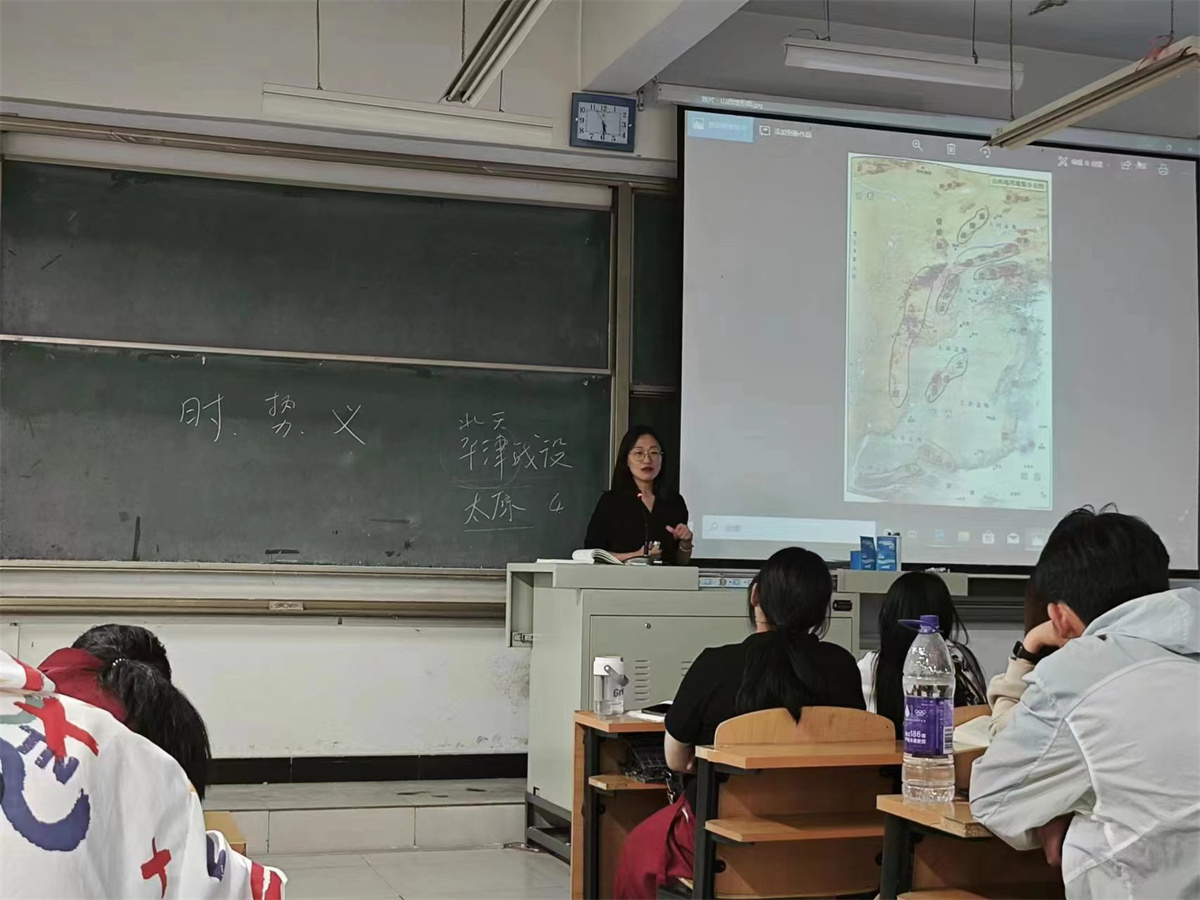

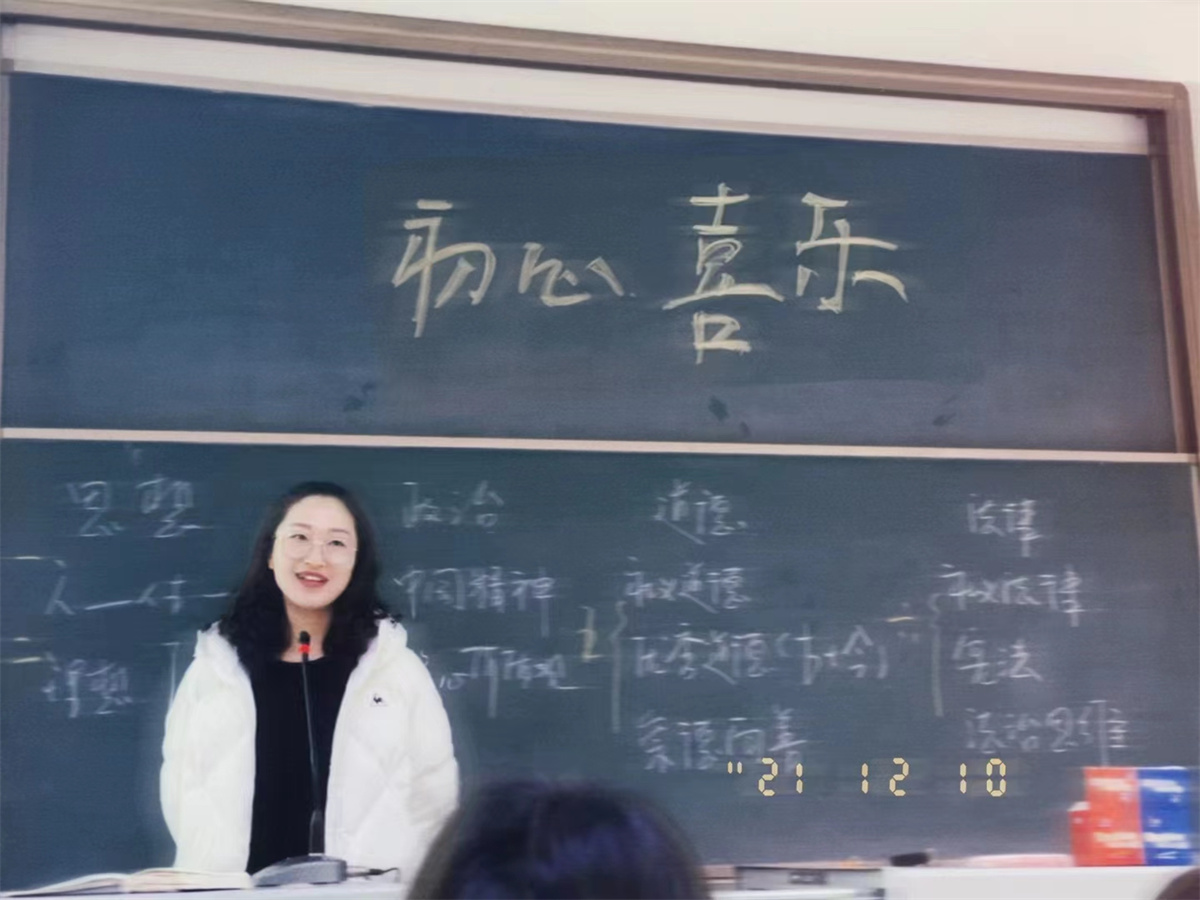

我与信院的故事里,还交织着我对“思政”的深深敬畏。在思政课堂的方寸之间,老师传递的,远不止枯燥的理论与知识,更是对真理矢志不渝的追寻,以及对家国情怀坚定不移的坚守。我曾站在太行书院的大厅,四周环绕着从党的一大一路走来的党的二十大照片墙,在“五四讲堂”“信院思讲家”的活动中慷慨陈词;也曾立于上河书院太行思政馆内,与众人分享“太行精神”的熠熠光辉;更曾和不同专业的学子在青藤书院“大咖·故事”活动中,就书籍展开热烈畅谈。

每一次这样的时刻,内心深处使命感的潮水便汹涌澎湃。我愈发清晰地意识到,思政教育绝非一个简单的专业、一份普通的职业,它是一份沉甸甸的责任,扛在肩头,刻在心头。

越己——十三载三尺讲台

大学教师,是一个可以使时光流逝变慢的职业,因为自己面对的总是二十岁左右朝气蓬勃的孩子,仿佛自己的年龄也停滞了般,然而近几年来随着一批90后,尤其是95后教师加入“信院快乐思政”的大家庭,在自己被介绍时,猛然发现竟然已经是本部门的一个“老人”的时候,“How time flies”有了具象化地呈现。

回首十三载,我从青涩助教成长为讲师,再迈向副教授之位。身兼思政教师、校级督导、全生异科导师数职,忙碌而充实。撰写论文、钻研课题、投身一流课程建设,在教学创新大赛、教学展示、课堂示范课改革中磨砺自我。从思政课程到考研课、新生研讨课,从线下课堂到线上教学、混合式课堂,我不断探索前行。

细细盘点,角色与任务的交织、小小成就的累积,竟在不经意间实现了“量”的攀升与“质”的飞跃。偶尔与毕业学子闲谈,他们感慨在信院求学的四年,收获满满、成长迅速。作为一个“老信院教师”,亦是这种体会,体验了很多从无到有,从有到优的蜕变与“越己”。

悦己——来日路长向星辰

若有人问我,为何对三尺讲台爱得这般深沉且笃定,我想答案在——

在课间悄悄将茶包塞进我包里,又匆匆跑开的羞涩身影里;

在讲授中华优秀传统文化时,学生眼中熠熠生辉的民族自豪感里;

在已在异地工作的毕业生途经山西时,那句“老师,我离您很近”的温暖牵挂里;

在继续深造的学子,将我的硕士论文郑重写进其参考文献的敬重里;

在我提出想在课堂分享西部计划毕业生事迹的想法后,二话不说架起手机拍摄视频,用行动给予我毫无保留的支持里;

在每一个“五月的天”的夏日的林荫道看到毕业季孩子欢快地拍毕业照的泪水里;

在结课后,学生真诚写下“因您而更敬重教师职业,您是我心中最有理想信念的老师”的夸赞里;

在既是并肩奋斗的战友,亦是知心好友的同事情谊里;

更在与信息学院这个大家庭相互的责任与爱里!

我与信院的故事,看似是与旁人娓娓道来,实则是与内心深处那个真实的自己,展开一场跨越喧嚣与浮躁的深度对话。那些未曾宣之于口的思索、那些深埋心底的感悟,都在这字里行间缓缓流淌。

行文至此,千言万语都化作一句郑重承诺:信院,我们的故事未完待续,来日方长!

学生有话说:

“得遇良师,三生有幸。回首在信息学院的四年,短暂又宝贵,四年求学之路,不论是思政学习还是人生成长,郭老师都给予了我莫大的帮助。犹记三尺讲台上她深入浅出,以最朴实语言教授着人生价值、传统文化、法律知识……她以生动的案例和以身言教的方式传授着思政课的精髓。生活中我们亦师亦友,在我人生茫然困惑时,郭老师帮我指明方向,让我更加行稳致远,时刻提醒我在未来的发展中要脚踏实地,在实践中不断丰富认知,提升自我。一朝沐杏雨,一生念师恩,作为郭老师的学生三生有幸。”

——经贸1201班 郭超超

“‘去到一个城市,一定要去这座城市的二馆,不是饭馆和旅馆,而是图书馆和博物馆’郭老师课堂中讲的这句话我至今记忆犹新,时至今日,每到一个新地域我仍然会去到“二馆”以便能迅速的了解这个城市的过往与今天。

本科毕业后我读研是研究民国时期海洋渔业社会,而郭老师在读研期间研究海权思想,做20世纪30年代渔业法研究,在这样的巧合中又和郭老师在研究领域有所重叠,郭老师又在在学术研究上默默指导着我。

一名出色的教师不仅仅是教会学生专业知识,而是教会学生一种思考方法和积极向上的生活态度,大学入学已经过去十年了,如今我也从事着思想政治教育工作,在工作和生活之中我时常想起郭老师对我们的尊尊教诲和殷殷嘱托,郭老师的言行与学术研究潜移默化中指引着我不断前进。”

——区域1501班 张晏铭

“写起郭老师时,总是情不自禁想引用汪国真老师《感谢》里的那句——‘让我怎样感谢你,当我走向你的时候,我原想收获一缕春风,你却给了我整个春天。’她是我在信院的四年时光里遇到的最温柔而有力量的存在,无微不至的关心着我的一切,指导我的学业、大大小小的活动和比赛,感谢她的理解与肯定,更感谢她不经意间以身作则的影响。师恩如海,没齿难忘。”

——行管2102班 王妍妮

“有缘千里来相会。我有幸与郭老师同处信院,她学识渊博但又不失幽默风趣。作为我的中国近代史纲要老师,她精读史书的同时也真切的关注知识的拓展,知行合一是我对她的称赞!不只是热爱同时还有严谨,老师在授课总是认真的思考词汇的恰当和准确性,这让我印象深刻。生活上亦是如此,如有烦恼,及时向她反应不失为一种良解,老师总能给出不错的提议,课上课下,老师同我们共同乘舟而行。我们与老师互相成就,互相完善,共同进步,我确信我们和老师终不负自己努力,登攀人生绝顶!”

——远景2401班 崔吉豪