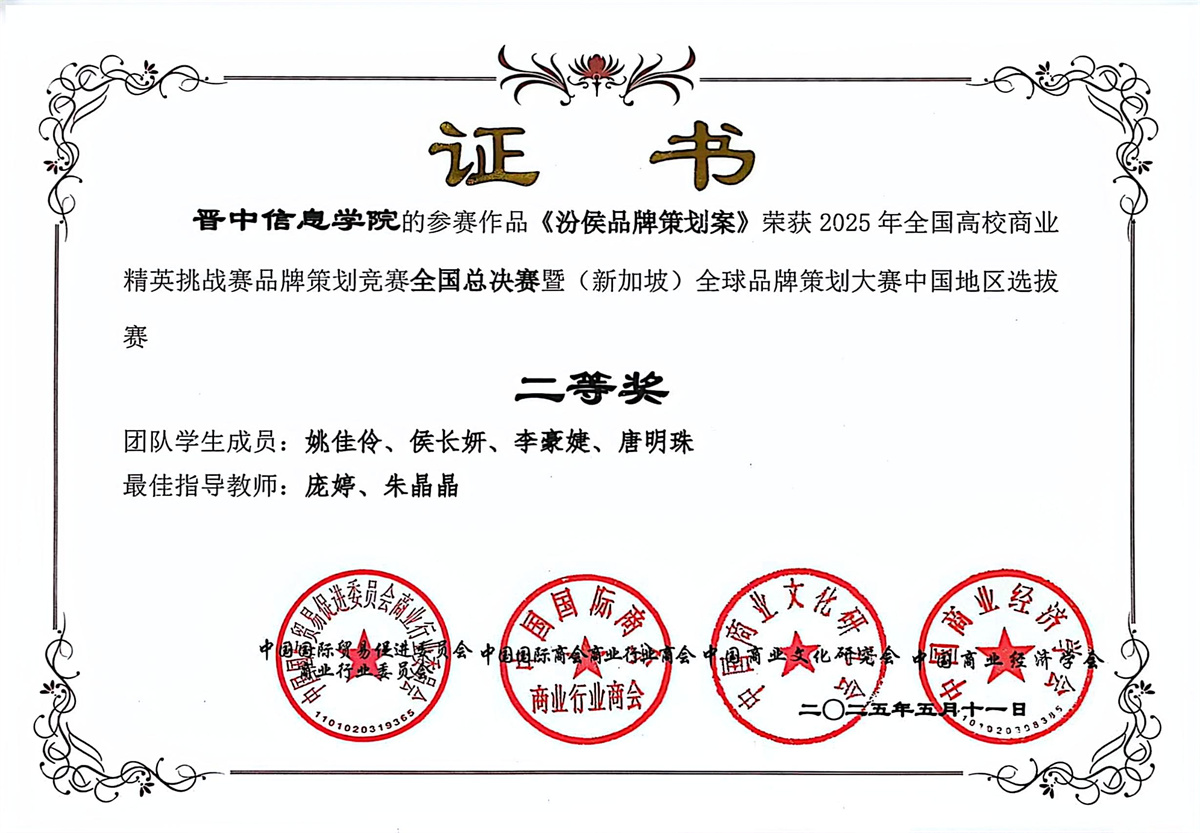

编者按:朱晶晶,女,中共党员,副教授,信息工程学院异科导师,2014年2月入职晋中信息学院,现任淬炼商学院·国际商学院人力资源管理教研室教师,主讲《组织行为学》、《管理学原理》、《劳动经济学》等课程。入职以来,主持省级教科研课题3项,校级教改课题1项,参与省级教科研课题10余项;参编著作2部,在省级以上期刊发表教科研论文10余篇。此外,多次被评为校级“教学优秀奖”称号;荣获校级教学成果二等奖;指导学生参加“社科奖”全国高校市场营销大赛获得单项赛一等奖;指导学生参加“全国高校商业精英挑战赛品牌策划赛”获得国家级二等奖;指导学生参加“全国工商企业管理技能大赛”获得三等奖。

站在2025年的节点回望,十一年时光如被折叠的坐标纸——横轴是六扇门到教学楼、书院的物理位移,纵轴是从青涩教师到复合型教育者的能力跃迁。在这张由晋中信息学院绘制的成长地图上,每个坐标点都镌刻着与知识共舞、与学生同频的动人刻度。

成长篇:十一年笃行,在教学、科研与温暖中积蓄力量

教学相长:从初识忐忑,到照亮一方星河

依稀记得,初登讲台时那份难以掩饰的青涩与紧张。手握粉笔,仿佛有千斤重;面对台下求知的目光,心底既激动又忐忑,精心准备的教案有时也会被一时的卡壳打乱节奏。然而,时间是一位沉默的导师,而热爱是最亮的灯塔。无数个深夜的备课打磨,无数次课后的反思总结,以及对不同专业学生特点的用心观察与调试,让我逐渐褪去最初的生涩。

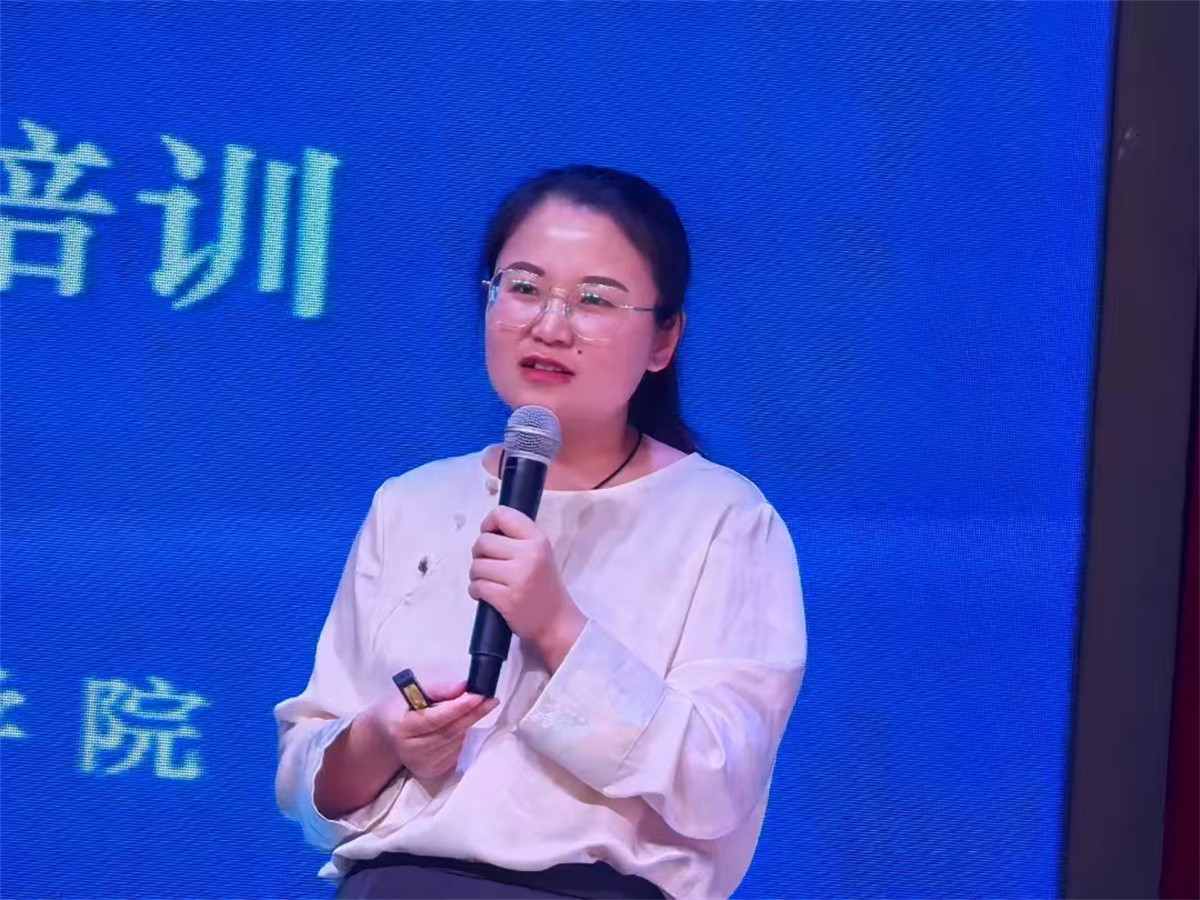

课堂,不再是单向的知识灌输,而是思想的碰撞与智慧的启迪。在指导学生辩论赛中见证他们逻辑与口才的飞跃;在担任学科竞赛评委中,以审慎的眼光和建设性的意见,为学生的项目注入更多可行性;在指导学生各类学科竞赛中,从品牌策划的头脑风暴,到新媒体营销策略的推敲,再到决策方案可行性的反复论证,每一次深入的探讨,不仅是知识的传授,更是实战能力的锤炼。讲台之下,我与学生共同成长,完成了从知识传授者到学习引导者、能力赋能者的华丽转身。

科研攀登:从懵懂摸索到笃定前行

科研之路,道阻且长,行则将至。2017年的那些日夜,至今记忆犹新。那时,与团队小伙伴们初次接触课题研究,面对空白的申请书和陌生的领域,大家都感到茫然无措,不知从何下手。在赵恩北教授的耐心指导下,我们这群“科研新兵”开始了艰难的探索。多少个深夜,尤其是那个凌晨2点依然在线上并肩作战的场景,历历在目:我们激烈地讨论着文献中的发现,笨拙却又认真地摸索着研究立意,一遍遍勾勒研究框架,反复修改那张看似简单却凝聚心血的技术路线图……那段没有AI辅助,全靠翻阅纸质文献、深度思考与团队碰撞的时光,虽然辛苦,却充满了纯粹的求知热情和踏实奋进的满足感。

经过2017—2018两年扎实的历练,积累的经验终于在2019年开花结果——首次主持申报课题便一举成功。此后,在学校组织的课题研究培训的持续赋能下,又陆续成功申报并顺利结项了多项教科研课题。更为可贵的是,这些科研成果并未束之高阁,它们反过来滋养了我的教学,将最前沿的思考与实践案例融入课堂,实现了科研与教学的良性循环与反哺。

能量源泉:他乡亦故乡,温暖信院赋新能

于我而言,信院远不止是一方工作的园地,它更像一座明亮的灯塔,一个充盈的能量“充电桩”。作为一名从秦皇岛远嫁至太原的姑娘,是晋中信息学院以其博大而温暖的胸怀,接纳了我,并慷慨地赠予我一个坚实的“此心安处”。

每每穿过那熟悉的六扇门,脚步踏上教学楼的台阶,一种奇妙的“场”便悄然转换。生活的琐碎与烦忧,仿佛被一道无形的门轻轻隔开。取而代之的,是走上讲台前那一瞬间的澄澈与庄重——我被需要、被期待,这种价值感足以涤荡所有尘埃。

在这里,我收获的远不止事业的舞台。那些知心的姐妹,是困顿时的暖心港湾;人力资源管理教研室的伙伴们,则是我最可靠的“战友”,每一次集体备课、每一次活动策划,都在欢声笑语与思维的碰撞中,将难题化为成长的阶梯。而淬炼商学院这个大家庭,从领导的殷切关怀到同事的鼎力支持,每一句真诚的认可、每一次及时的援手,都如同为我披上了一层温暖而坚韧的精神甲胄。

正是这个充满温情的集体,这群可爱的同路人,以及那些永远青春洋溢的学生,共同构成了我能量的不竭源泉。十年光阴,这份深植于心的感动,早已转化为我步履不停的热情与动力。它赋予我力量,去化解异乡生活的所有不易;更时刻提醒我,要将这份接收到的爱与温暖,加倍地传递给我的课堂,我的学生。

育人篇:以爱为引,陪学子在实践与探索中拔节生长

教育的真谛,在于点燃火焰,引领成长。我始终坚信,大学教育不仅是知识的传递,更是人格的塑造和能力的全面培养。为此,我积极策划并参与多项学生活动,通过第二课堂,为学生搭建更广阔的成长舞台。

赛场砺金:在竞赛实践中淬炼专业技能

近几年来,我将学科竞赛视作一堂鲜活生动的实践课程。在“社科奖”全国高校市场营销大赛的舞台上,巧妙引导学生,将晦涩难懂的理论知识转化为一个个精准独到、切实可行的营销方案;在商业精英挑战赛的赛场上,师生携手并肩,共同深挖品牌内核的精髓。从品牌精准定位到高效传播,让品牌的每一个环节都紧密相连、环环相扣;而在工商企业管理技能大赛中,师生共同推演沙盘,身临其境地感受企业运营的复杂与多变,再借助决策复盘,引导学生总结经验、汲取教训。这一系列举措,有效强化了学生的系统思维与决策思考能力,助力学生在激烈的竞争中脱颖而出。

智趣激荡:在知识竞逐中激活专业热情

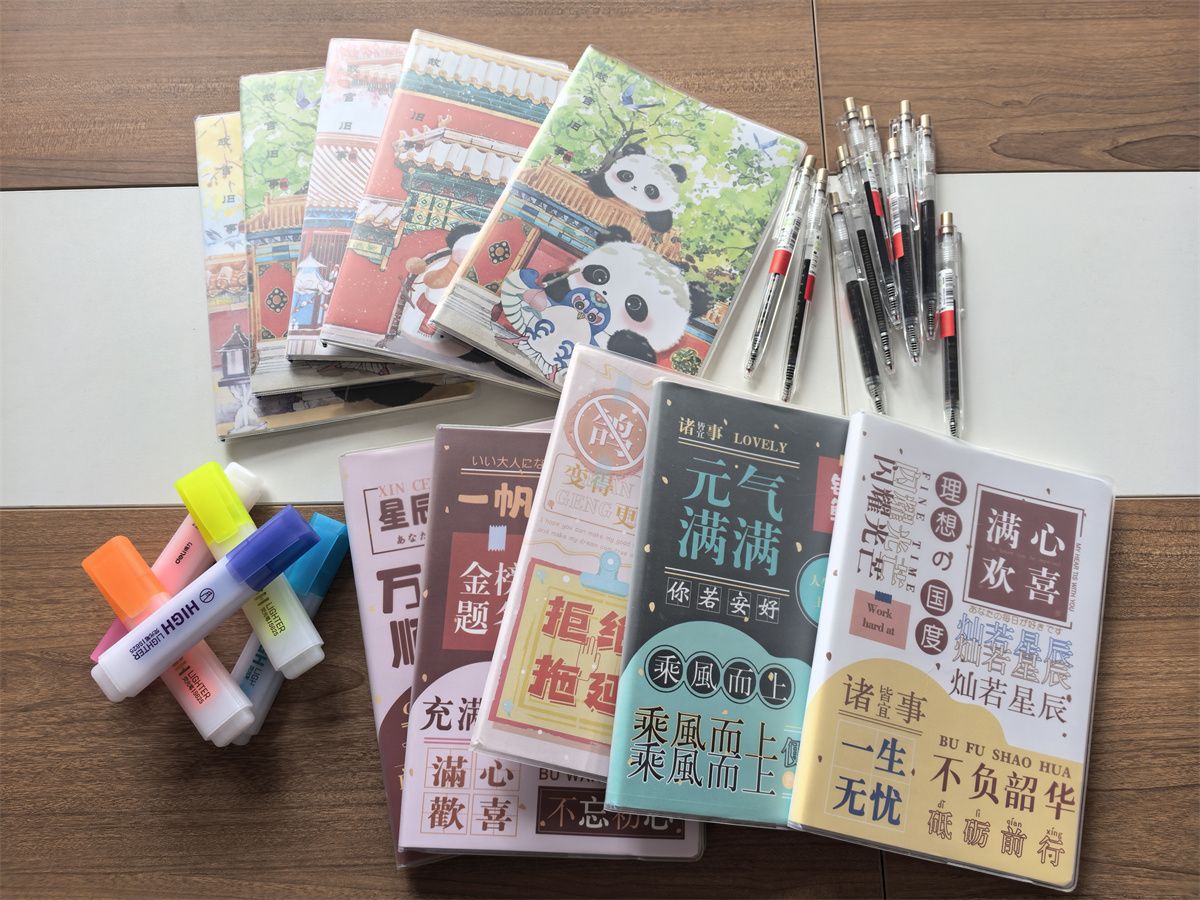

如何让工商管理知识“活”起来?我将枯燥的理论点设计成一场场趣味游戏,例如你来比划我来猜、知识互动抢答。游戏场即课堂,紧张倒计时与团队间的默契配合,让知识在竞技中淬炼。为了团队的荣誉和物质奖励,学生们主动深挖课本,将零散的知识点串联成应战的武器。这不仅是对知识掌握程度的巅峰检验,更是对团队协作精神与临场心理素质的绝佳锻炼。当专业学习不再是被动接受,而是主动探索和趣味竞逐,学习的真正热情便被成功点燃。

薪火相传:在经验传承中照亮学涯航路

每年六月,毕业的钟声敲响之时,也是我为考研、考公学子举办那场温暖接力赛的时刻——考研考公经验分享会。我精心邀请已成功“上岸”的大四学长学姐,将他们亲历的备考策略、心路历程与实战技巧倾囊相授。这些来自“过来人”最真切、最接地气的经验,为在迷雾中摸索的学弟学妹们点亮了一盏引路的灯塔。这不仅是一场信息的传递,更是一种精神的传承与信心的赋能,让他们在追逐梦想的道路上,步伐更加坚定,规划更加清晰。

知行合一:在实践研学中提升职业认知

为践行“知行合一”的育人理念,我带领异科学生走出象牙塔,深入本土企业。在“鑫炳记”的研学中,景象尤为动人:学生们不仅在生产线上观摩现代工艺流程,更在“非遗文化馆”里,透过一块太谷饼的历史,触摸晋商经营的文脉。当课本上“企业文化”的抽象概念,与眼前传承百年的匠心底蕴相互印证;当“市场营销”的4P理论,在老师傅讲述品牌故事时得到鲜活注解,知识的形态便彻底改变了。这场沉浸式体验,让学生在文化的纵深与商业的实战中,真正完成了从认知到实践的跨越,为他们叩响未来职业世界的大门,积累了饱含温度与深度的预体验。

温情篇:师生同心,让爱与信任在岁月里历久弥新

教育最美的样子,是师生之间的双向奔赴。这种奔赴,体现在日常的细微关怀与长久的温情守候中,构成了我职业幸福感的源泉。

纸卡载情:珍藏于岁月深处的真挚祝福

我的抽屉里,始终妥帖安放着一叠特别的“宝藏”——会计1603班学生亲手折叠的祝福卡片。这些年,从宿舍到教研室,搬过好几次家,许多杂物都随时间精简,唯有这叠卡片,我始终小心护着,从未让它沾过半点磕碰。每每轻轻翻开,指尖触到纸面的凹凸,那一笔一划里藏着的青涩与真诚,便像一缕暖光,瞬间漫过心房,把寻常日子都烘得柔软起来。后来的岁岁年年里,每逢教师节的牵挂、中秋节的惦念、春节的祝福,不管是还在校园里的孩子,还是毕业多年早已步入职场的学生,总会准时送来问候。那一刻,所有备课的疲惫、育人的琐碎都烟消云散,只余下身为教师最真切的光荣,和满心满溢的自豪。

三餐暖意:流淌于日常细节的相互牵挂

师生间的温暖,从不是轰轰烈烈的大事,往往藏在一粥一饭、一举一动的细碎里。偶然得知有学生格外节俭,很少舍得买水果,我记在心里,第二天便从家里拎了满满一大袋,看着他们围着袋子挑选时眼里的光,比自己吃到还开心;有次课间不小心刮伤了手,还没来得及找创可贴,就有学生一路小跑从校外药店赶回来,举着创可贴时眼里的急切,至今想起来仍觉动容;异科活动那天,听见几个学生小声议论新开的德克士,又念叨着还没吃晚饭,我悄悄拿出手机订了套餐,看着他们拿到餐食时的惊喜,只觉得这份牵挂格外踏实。这些细碎的瞬间,早已超越了“老师”与“学生”的身份边界,更像一家人之间,自然而然的惦记与心疼。

时光作渡:凝结于朝夕陪伴的温暖记忆

与软件2201、数字2201班的同学们共度的三年时光,充满了欢声笑语。我们一起包粽子、制作冰皮月饼、在共享厨房大显身手、编织五彩绳、DIY石膏娃娃、观看校园路演、畅谈热点事件、分享备考的心路历程、打磨求职简历,甚至一起玩剧本杀放松身心……学生们返校的第一时间,总会兴奋地联系我:“老师,你在学校不?啥时候来学校呀?我给您带了好吃的!”于是,炸鸡、杏脯、丸子,甚至是他们觉得好喝的饮料,都要迫不及待地与我分享“两口”。这种毫无保留的信任与亲近,是任何物质奖励都无法比拟的幸福。

课堂相契:赋能于双向共赴彼此更好的模样

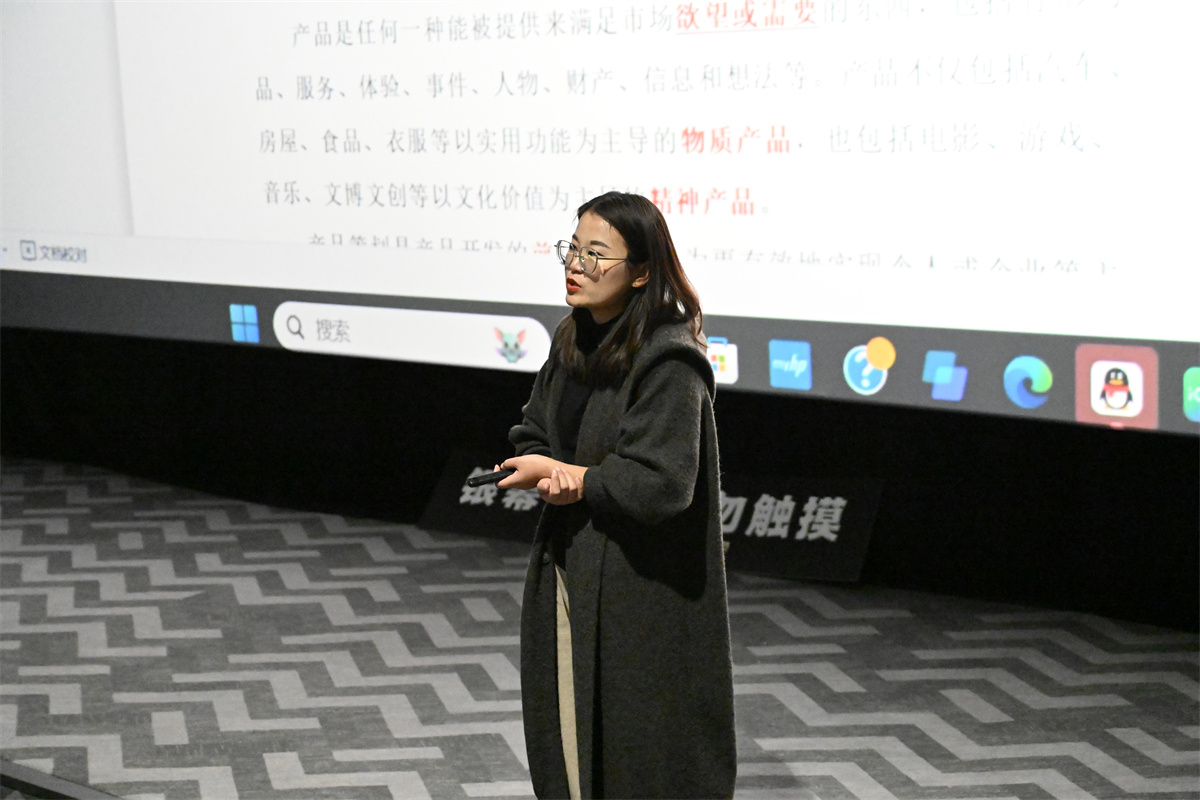

2025年上半年,我带着对“新媒体时代品牌与营销”的思考,开启了这门必修课的教学旅程。课堂上有来自不同专业的学生,大家带着各自的知识底色相聚,最初却大多将这门课视作与本专业无关的“放松时刻”,这份坦诚,也成了后续教学里最珍贵的起点。我始终相信,最好的知识传递,从来不是单向的“灌输”,而是让学生亲身“沉浸”。于是在结业考核环节,我特意选用了“社科奖”全国高校市场营销大赛的真实素材,让大家以团队为单位完成一份完整的营销策划案。没有标准答案,没有固定框架,我只想让他们真正站在企业的视角,经历一次从需求分析到方案落地的全流程。

意料之外的蜕变,就这样在忙碌的筹备里悄悄发生。结业展示那天,我清晰地看到,曾经略显松散的课堂氛围被热烈的讨论取代,学生们把活跃的思维、鲜活的创意,一笔一划“写”在了PPT的每一页里。课后和学生闲聊时,软件与计科专业的同学说的话,至今让我印象深刻。他们说,最初做方案时,总习惯性从创作者、设计者的视角出发,想着“怎么做好看、怎么好实现”,但随着对营销逻辑的深入理解,慢慢学会了切换角色,会先考虑“用户需要什么”“品牌要传递什么”,再反过来思考技术与设计该如何服务这些需求。这份“角色转换”的觉醒,远比一份优秀的策划案更有意义。

这堂必修课的收尾,于我而言不是“完成教学任务”,而是一场难得的“教学相长”。我教会学生用营销思维看懂世界,学生们也用他们跨专业的视角,让我看到了知识融合的更多可能,原来不同专业的碰撞,能让理论绽放出这么多不一样的光彩。

以爱为名:回响于心灵深处的价值认同

那个牺牲周末休息时间,甚至休产假期间与学生一遍遍讨论、修改策划书的“朱老师”,最终在学生口中获得了“严谨、负责、专业、耐心、温柔”的评价。我想,这不仅仅是一句简单的评语,它是“学高为师,身正为范”师者精神的最佳印证,更是师生之间“以爱之名”双向奔赴的最美诠释。

在晋中信息学院这片充满生机与活力的沃土上,我实现了自我成长的蜕变,见证了无数学子破茧成蝶的喜悦,更收获了弥足珍贵的师生情谊。未来,我将继续怀揣这份感恩与热爱,与信院同行,与淬炼携手,与学生同心,书写更多温暖而动人的故事。因为,这里不仅是工作的地方,更是梦想启航、爱与温暖永驻的家园。

撰稿:朱晶晶 尚文蕊

摄影:朱晶晶

供稿:淬炼商学院·国际商学院