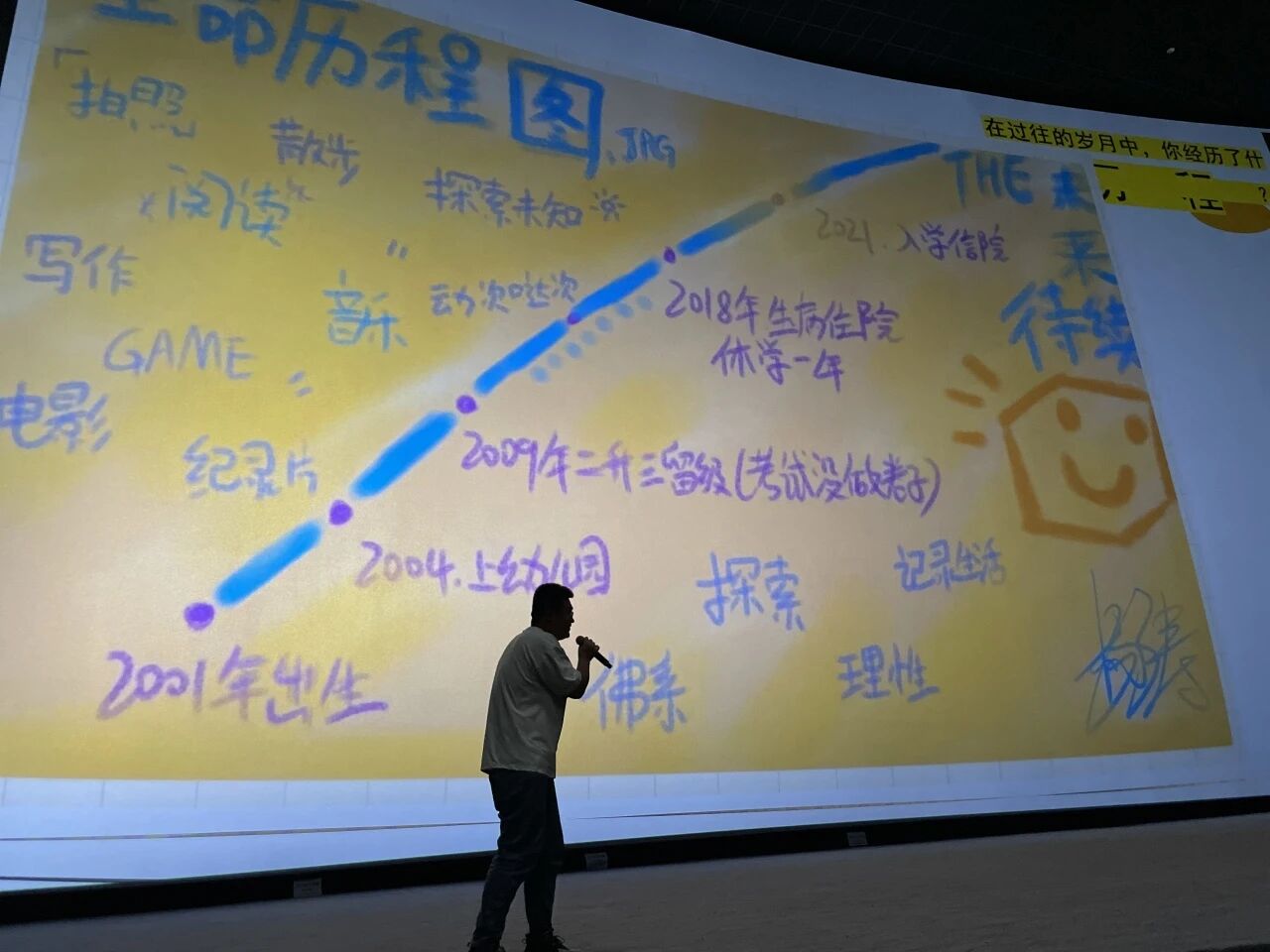

杨涛,男,2001年8月生,山西临汾人,大数据学院、信息工程学院数据2101班(无边书院)学生。杨涛说,是大学的电影教育改变了自己,让他从一个自我怀疑的自卑者,逐步学会了写影评、与大咖对话,最终变成了一个侃侃而谈的自信表达者。

高二那年,我生了场大病。手术将我困在病床上,连久坐都成了奢望。身体被禁锢的日子里,我的情绪坏透了,自我怀疑与否定如影随形。不仅如此,手术还拖垮了学业,我与心仪的大学失之交臂。此后,我愈发沉默寡言,对生活难以掌控的无力感和一事无成的罪恶感,让我把自己彻底封闭起来。

2021年,进入信院后,我依然独来独往,拒绝一切社团活动。

让我发生转变的,是一张免费的电影票。

影评上了公众号

那一天,在《从小说到电影》的课堂上,李晶老师拿出几张电影票:“我这里有几张免费的电影票,想看的同学可以来拿。”听到这里我的眼睛亮了——免费?有这好事!那我必须要,不看白不看。

看到很多同学都凑了上来,老师微笑着补充说:“看了电影可要写影评哦,电影是免费的,但是需要大家分享一下观影后的思考和观点。”

我听到之后慌了:还得写影评?影评是啥啊,观后感吗?我心里开始打起退堂鼓——要不我不看了吧?可手指已下意识捏住了递来的票。看到同学们纷纷扫码加老师微信,在强烈的自尊驱使下,我僵硬地举起手机扫码完成了“交易”,心底绝望地喊:完了!

那部电影叫《门锁》。105分钟里,我强迫自己睁大眼睛,拼命记住每个镜头、台词、甚至角色的细微表情。大脑分裂般,一个频道接收电影信息,另一个在疯狂运转:怎么写?写什么?我一边紧盯银幕,一边在备忘录里记下关键词:独居女性、安全隐患、人性挣扎……凭着有限的阅读积累,我艰难地回想书中关于人物、情节的只言片语,试图找到一点可用的“理论武器”。

煎熬中,电影结束了。坐在影厅外,我颤抖着搜索“什么是影评”。匆匆浏览的结果却让我更加茫然——那些术语、角度、分析方法,离我遥远得像另一个世界。

眼见不能从网络上找到帮助,我干脆放弃了所有“专业”的念头,决定写下最真实的感受——像写日记一样,记录下电影里那些让我印象深刻的画面:昏暗的楼道灯光下,女主角小心翼翼开门的特写;监控镜头里若隐若现的可疑身影;紧张追逐戏中快速切换的镜头,以及笨拙地联想到的那一点点书里的知识。

字斟句酌,删了又写。看着屏幕上流水账式观后感的文字,我的不自信达到顶点。点击“发送”时,我已经做好了挨骂的准备。

没想到,我很快收到了老师的反馈:“写的很棒,角度新颖,细节记录挺好,期待下次影评哦!”老师竟然认可了我?!

当我的名字和影评出现在学校公众号上,我喜出望外——这种被人认可的感觉真不错。

这一下激励了我。之后的日子里,只要有机会,我都会主动找老师领票、观影、写影评。曾经封闭的内心,似乎找到了一个可以言说的出口。通过剖析角色内心,分享对社会议题的看法,甚至与读者在评论区展开讨论,我开始了与外界的对话。

学生嘉宾应该做什么?

匆匆扒拉几口饭,我立刻搜索百度词条,寻找里“关雅荻”:资深制片人、北京电影学院毕业、创办标杆影评节目、极限越野跑者……面对这些光环,我一个学生能聊什么?总不能当木头人吧!

查完资料,我匆匆到现场,此时距离开场不到30分钟。看到场地中有三张沙发,我慌了,除了我和关老师,还有别人?一问才知道,另一位嘉宾是集团影评中心负责人彭可老师。想逃走的心,此时此刻到达了顶点!

硬着头皮坐好,好在关老师的讲解非常精彩,从商业片制作、创办影评节目讲到跨界极限运动的传奇经历。我听得入迷,几乎忘了自己“学生嘉宾”的身份。

然而,活动开始一段时间后,我发现,台下观众的注意力在流失,有玩手机的,有互相聊天的,还有人不知在做些什么。我敏锐地感觉到了问题:是不是缺少互动呢?作为嘉宾,我应该做点什么?

这时,一个话题成功引起了我的注意——关老师提到环球帆船比赛中的惊险经历。这应该是大家关心的话题,从这里引入,提问互动,似乎是个不错的选择。

“关老师”,我声音有些颤抖,但还是鼓起勇气说道,“您在帆船比赛中遇到那么多危险,当时,有没有哪怕一瞬间,想过放弃?我们很多同学都对冒险充满好奇,但又特别害怕失败,您能给我们这些‘想出发又怕摔倒’的人一点建议吗?”

关老师显然没预料到有人会打断他,更没想到是一个学生。他愣了一下,随即露出了鼓励的笑容:“放弃的念头?当然会有!它可能会无数次冒出来。但关键是,当你一次次坚持下来,你会发现其实也没想象中那么难。而且,同学们”,他目光扫向台下,“你们正青春,体力精力都比我强太多了,要相信自己,你们一定能做到!”

受到了关老师的鼓励,之前一直积累的思考终于又一次有了新出口。我引用电影《徒手攀岩》的镜头分析了冒险心理,结合书里的心理学理论进行了提问,甚至模仿关老师的幽默语气,调侃自己的“社恐体质”。那些脱口而出的有感而发,引得台下掌声不断、笑声连连。

抛开了局促与惶恐,我的思绪积极起来,主动抛出了话题——关于电影产业的观察,关于跨界选择的勇气,关于如何定义生命的“成功”……

讨论的热度被一次次点燃。看着老师投来赞许的目光,同学们看向我羡慕的眼神,一股强烈的、前所未有的成就感油然而生。

这种即时的思想碰撞,远比等待公众号后台数据反馈更令人“热血沸腾”。

原来,走出文字构筑的安全堡垒,站在台前,让自己的声音被听见,被回应,这种感觉——这么爽!

与导演面对面

有了这次“台前”的经历,我不想只做躲在文字背后的影评人,开始更渴望能直接与观众、与行业大咖“碰撞思想的火花”。

2024年7月20日,机会来了。我通过选拔,随电影评论中心跨越1200公里,到西宁参加了第十八届FIRST青年电影展。

起初,听不懂的方言、各异的面孔、时尚的国际范儿……几乎在一瞬间,击溃了我刚建立起的自信心。尤其是第一次遇到《胆小的龙》主创团队时,我更是被自卑的阴影裹挟着:我真的要上去吗?会不会打扰他们?说错了怎么办?

脚步犹豫间,王薇老师已有所察觉:“别怕,想说就大胆去说,导演他们很愿意听观众的反馈。”

看我还在犹豫,她率先走过去。“导演、制片老师,你们好!刚刚看完《胆小的龙》,非常喜欢这部电影……”王薇老师落落大方地表达着她的欣赏和观点。

师傅领进门,修行靠自身。我深吸一口气,赶忙跟上:“导演、制片老师好!我也特别喜欢这部电影!”声音带着紧张,但语气真诚,“这种守护童心的视角太棒了,故事的氛围营造得特别好,森林里的光影特别有代入感,主角的表演也非常自然真实。”

“谢谢你喜欢!能听到观众,特别是年轻观众最直接的反馈,对我们非常重要。你能感受到那份‘童心’,说明我们的努力没有白费。”制片人也在一旁点头鼓励:“是的,你的观察很敏锐。继续多看电影,多思考!”

原来,主动表达自己的喜欢,收获创作者善意的回应,感觉这么好!心中的顾虑瞬间打消了。

几天后,《胆小的龙》另一场放映结束后,我主动参与了映后交流。

候场时,注意到不少成年观众觉得影片“略显幼稚”,我却有自己的思考。

我举手接过话筒:“导演您好!再次感谢您带来这么一部充满童心的电影。设想童年时看到这部森林里克服‘恶魔’的故事,它带来的勇气一定是巨大的。对成人,它是‘克服恐惧’的普世道理;但对孩子,具象化的‘恶魔’和每一次微小胜利,都具有非凡意义。我能感受到您精心守护的童真视角,同时在镜头、氛围、表演等技术层面也非常专业成熟,为孩子们提供了一部真正属于他们的精良之作!谢谢您!”

或许是第一次有学生能讲出如此鞭辟入里的体会吧,导演眼神里满是欣赏,微笑回应:“谢谢!你理解的非常对,我们就是要用孩子的方式讲给孩子听。很高兴能够打动你这样的年轻观众!”

全场爆发了热烈的掌声。那声音不仅是对导演的回应,更像是对我鼓起勇气、清晰表达观点的热烈肯定。

接下来的日子里,观影间隙、咖啡厅小憩、深夜的“西宁之夜”,我都主动地、热情地参与到影迷朋友们的讨论中。面对风格迥异的影片,不再怯于表达独特见解;面对不同观点,也能侃侃而谈,有理有据地探讨碰撞。

沉浸在纯粹电影热爱中的交流氛围,让我感到无比自在和充实。我发现,真诚的分享总能吸引同频的回应,紧张?早已被抛到九霄云外。

从西宁回来后,很长时间,我都沉浸在一种激动的情绪中,为自己能够走出内心的藩篱,享受交流而激动。我一直无法确定,如果没有电影教育这个特色平台,没有老师的鼓励,我是否能走出自卑,找到自己的价值。